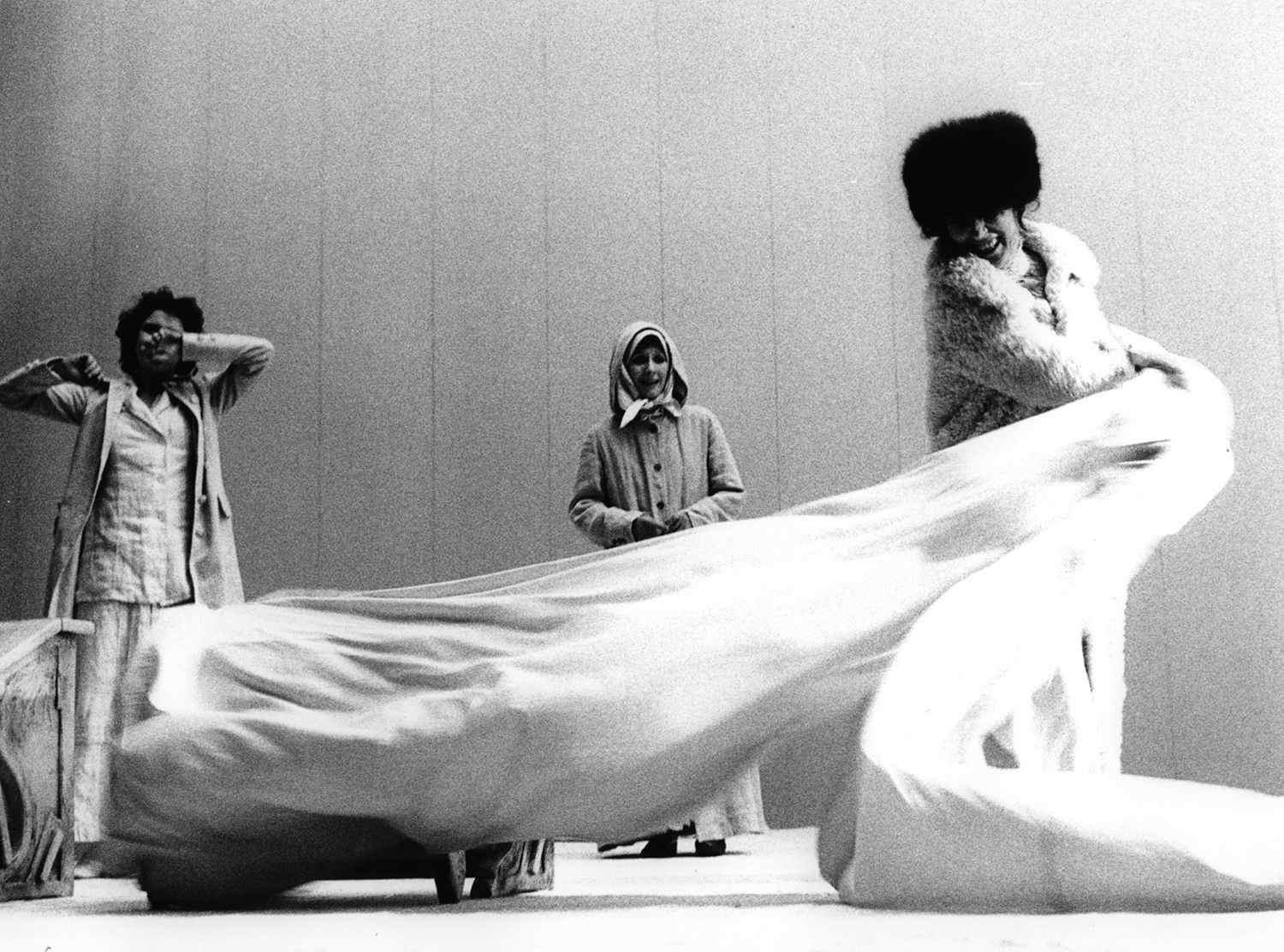

Un chiaro, candido velario dal fondo della scena sale all’arco della ribalta e da lì si protende sul soffitto della sala, palpita e ondeggia sul capo degli spettatori come una cupola di luce, qua e là inscurita appena da tenere foglioline che talvolta, quando un fremito o un presagio di tempesta percorre quel cielo, calano sfarfallando con capricciosa lentezza. Il giardino dei ciliegi di Čechov, secondo Strehler e Damiani, si racchiude in questa immagine, che è anche una chiave poetica: un giardino che non c’è, eppure c’è; e respira sulla spoglia, bianca scenografia: neve, sole, vento, luce, fruscio e simbolo. Il grande velario di tulle bianco che, alla fine, si ritrae nelle ombre della casa abbandonata, mentre le foglie di quell’ultimo autunno hanno ancora un tremito, non è, però, qui solo il simbolo del candore del giardino, ma anche un sudario che si rattrappisce sulle cose, che si abbatte sulla nera sagoma del vecchissimo Firs, il servitore rimasto avvinghiato alle radici di un’età ormai giunta alla fine.

Ma perché il Giardino diciannove anni dopo la prima versione? Per rispondere a questa domanda non basta il bisogno – sempre molto sentito da Strehler – di presentare alle nuove generazioni, del tutto ignare della versione precedente, un capolavoro della storia del teatro. Perché qui Strehler non ripete affatto l’edizione del 1955. Il problema, semmai, è interno, teatrale: superare il naturalismo (presente nella prima versione) e, dunque, ripensare l’insegnamento di Stanislavskij.

Il regista affronta il problema scacciando il superfluo e muovendo da una suggestione ricevuta proprio da Čechov: «Un giardino in fiore, tutto bianco, e signore in bianco che vi passeggiano dentro». Anche il lavoro sugli attori è tutto in levare, e Strehler elimina la retorica per portare sulla scena un clima astratto e magico, creato dai personaggi come proiezioni dei loro stati d’animo e della loro condizione. Provocata dal regista, esplode una figuratività limpida e asciutta, di costante, puro lirismo. È la poesia totale del teatro, la sua parola onnicomprensiva; sono l’evocazione e il sogno, il brivido dell’universo, il riso e – insieme – le lacrime delle cose.

Il giardino dei ciliegi

1974

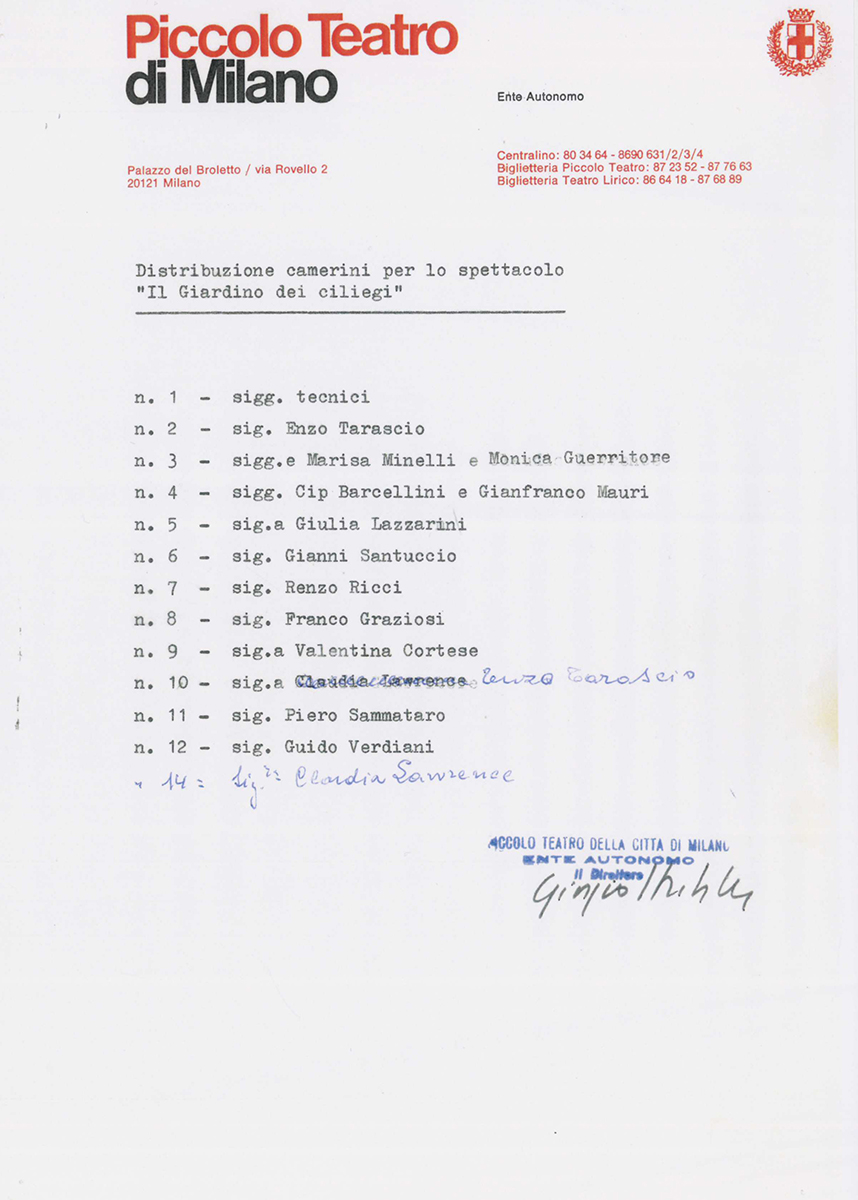

Personaggi e interpreti

Liuba Valentina Cortese

Ania Monica Guerritore

Varia Giulia Lazzarini

Gaief Gianni Santuccio

Lopachin Franco Graziosi

Trofimof Piero Sammataro

Piscik Enzo Tarascio

Charlotte Claudia Lawrence

Iepicodof Gianfranco Mauri

Duniascia Marisa Minelli

Firs Renzo Ricci

Iascia Cip Barcellini

Un viandante Vladimir Nikolaev

Un invitato Guido Verdiani

[I nomi dei personaggi sono riportati con la grafia impiegata nelle locandine originali dello spettacolo]

Scene e costumi di Luciano Damiani

Musiche di Fiorenzo Carpi

Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’Amato, Lamberto Puggelli

Testo di Anton Čechov

Traduzione di Luigi Lunari e Giorgio Strehler

Regia di Giorgio Strehler

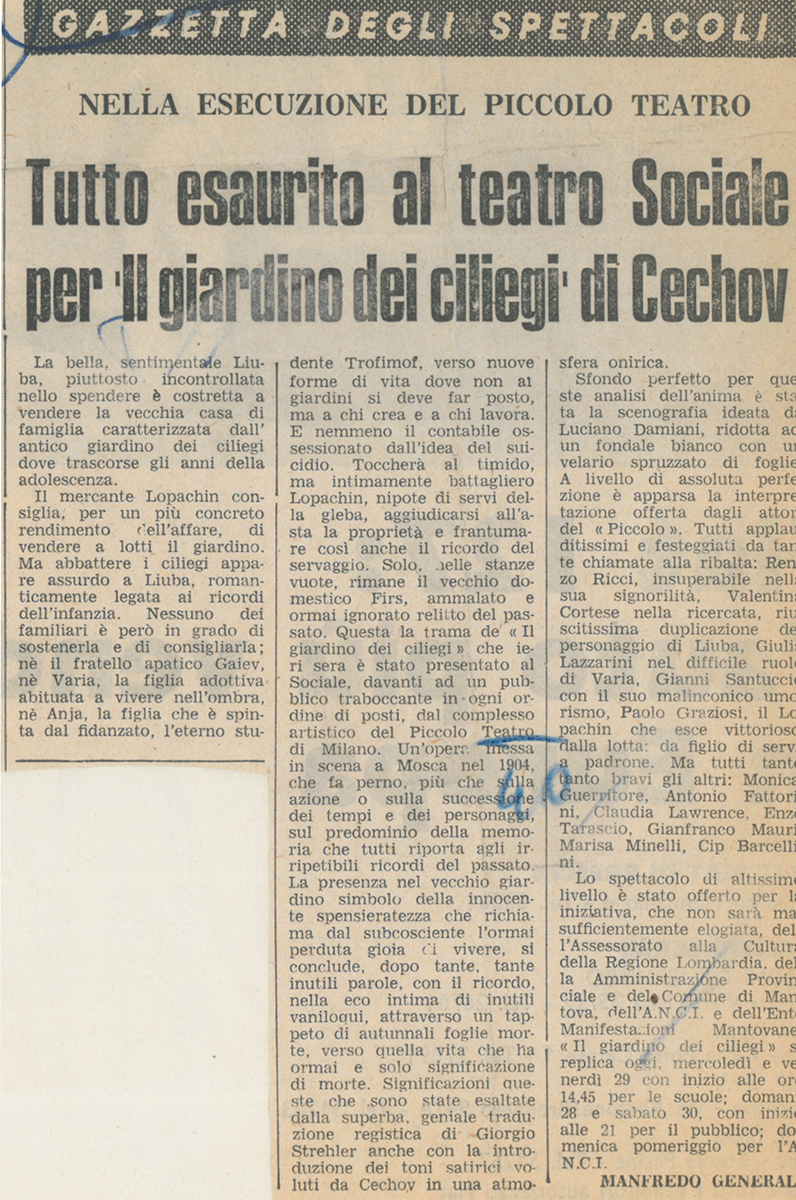

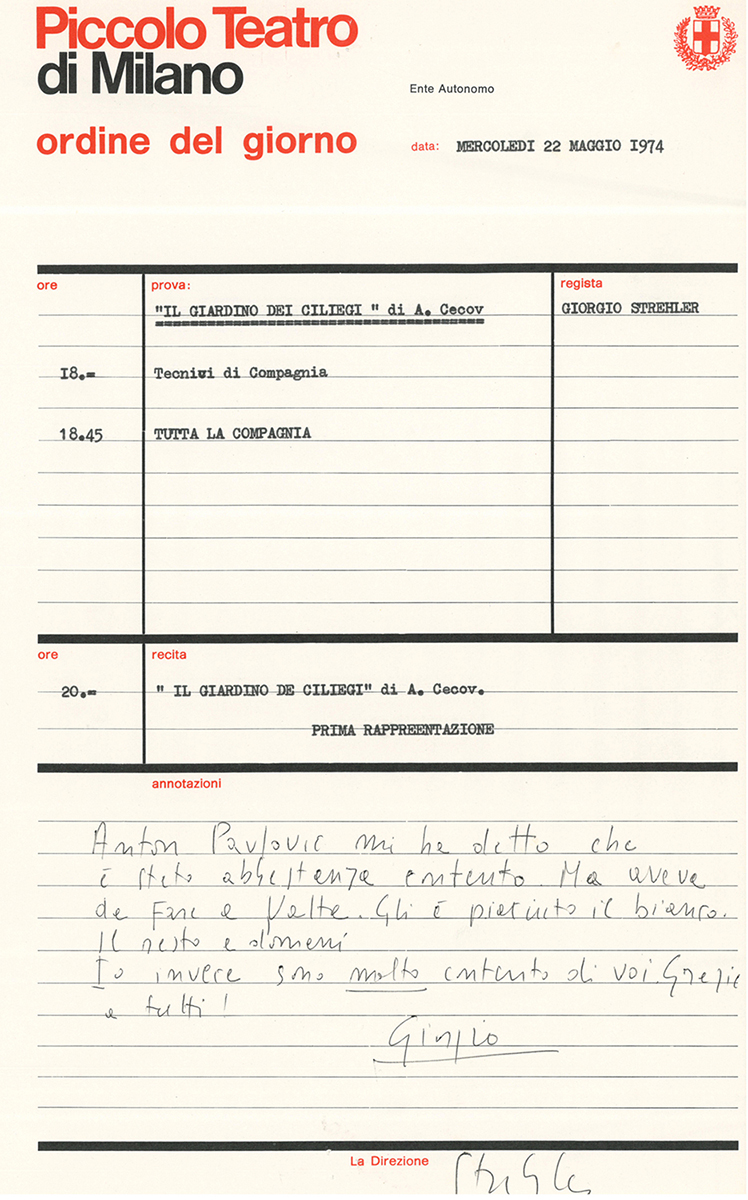

Milano, Piccolo Teatro, 22 maggio 1974

Riprese

- 1974-1977

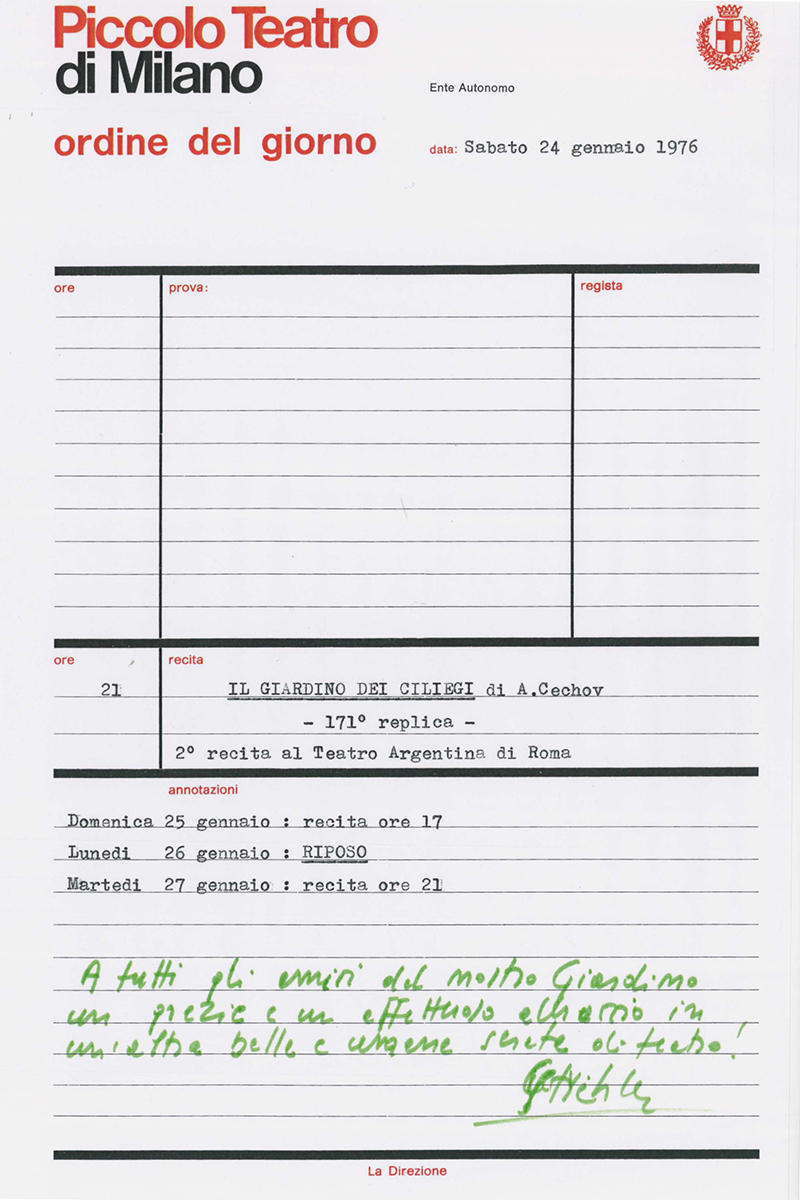

A partire dal dicembre 1974 lo spettacolo è ripreso a Milano.

L’anno successivo, Il giardino dei ciliegi è nuovamente a Milano (ma al Teatro dell’Arte) e a Genova.

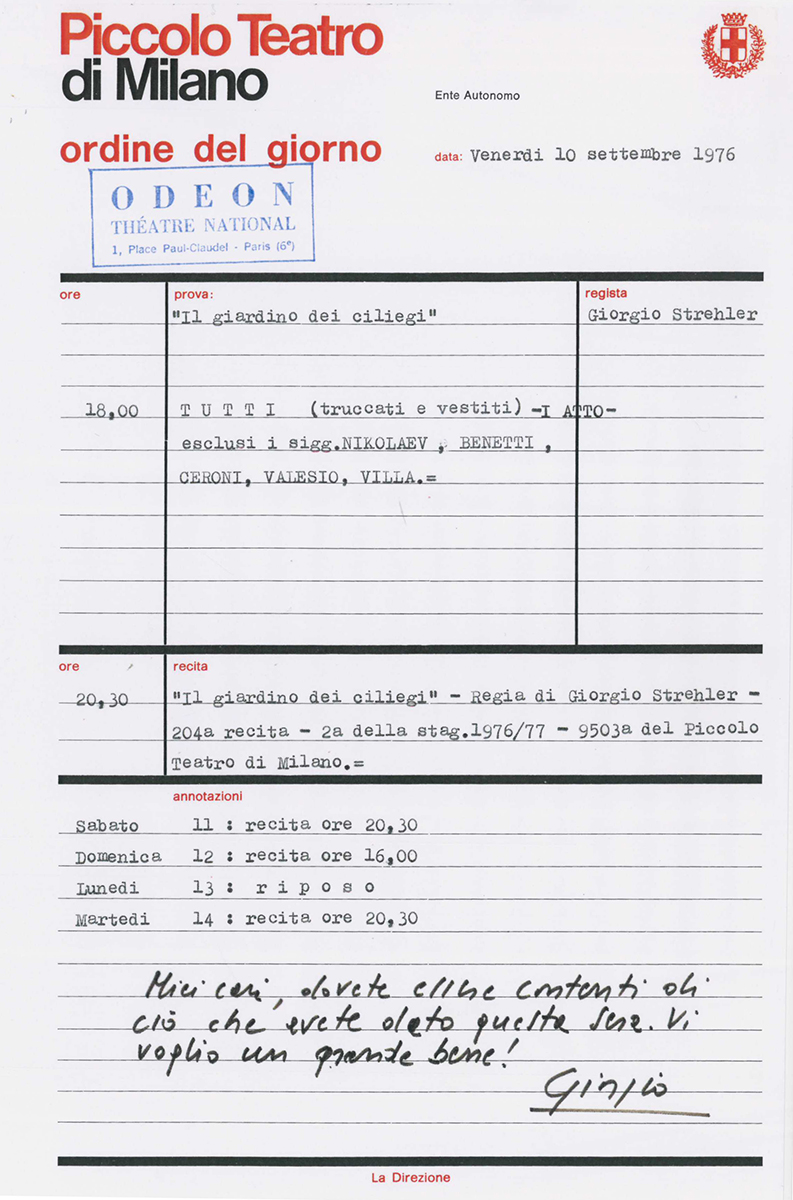

Nel 1976 va in scena a Prato, Roma, Parigi, Modena, Mantova, Lecco, Torino e Bergamo, per poi completare la sua tournée, nel 1977, a Carpi, Pavia e Milano.

In alcune recite, il ruolo di Varia è interpretato da Relda Ridoni; quello di Gaief da Renato De Carmine; quello dell’Invitato da Armando Benetti.Il 24 e 25 marzo 1978 la Rai trasmette lo spettacolo registrato nel maggio 1977, al Teatro Comunale di Carpi, con la seguente distribuzione:

Liuba Valentina Cortese

Ania Monica Guerritore

Varia Giulia Lazzarini

Gaief Renato De Carmine

Lopachin Franco Graziosi

Trofimof Antonio Fattorini

Piscik Enzo Tarascio

Charlotte Claudia Lawrence

Iepicodof Gianfranco Mauri

Duniascia Marisa Minelli

Firs Renzo Ricci

Iascia Cip Barcellini

Un viandante Vladimir Nikolaev

Un invitato Armando Benetti[I nomi dei personaggi sono riportati con la grafia impiegata nelle locandine originali dello spettacolo]

Scene e costumi di Luciano Damiani

Luci Giampiero Puliti

Musiche di Fiorenzo Carpi

Regista collaboratore Carlo BattistoniTesto di Anton Čechov

Traduzione di Luigi Lunari e Giorgio StrehlerRegia di Giorgio Strehler

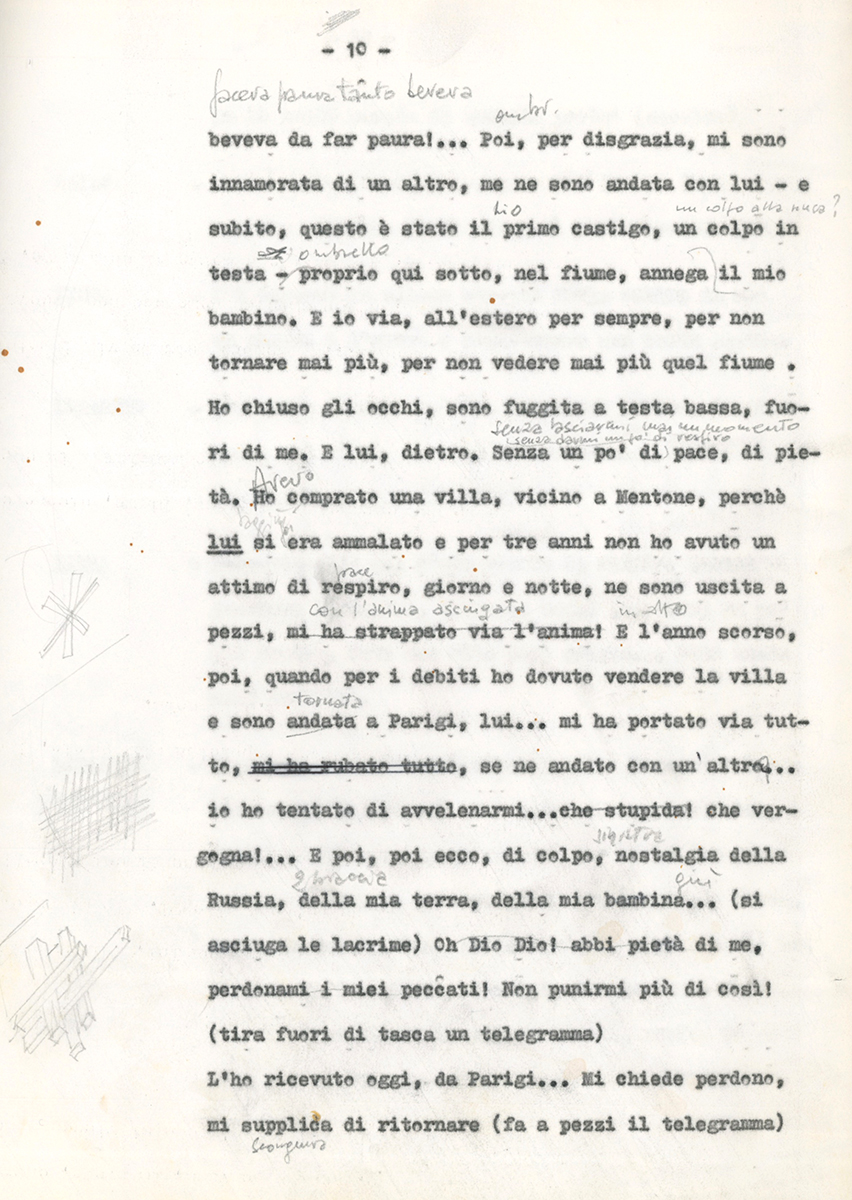

Strehler ne parla

- La stanza dei bambini: un cimitero del tempo

14 gennaio 1974

Nella camera dei bambini del primo atto ci sono “le cose” che appartenevano all’infanzia di Liubov e Gaiev. Le battute di Liubov non lasciano dubbio in proposito. L’indicazione di Čechov è: la camera che è “ancora” chiamata la camera dei bambini. E in quell’“ancora” è racchiuso, con estrema densità, il senso che probabilmente Čechov voleva dare a tutto l’ambiente-scena-racconto-situazione.

La chiamano “ancora” dei bambini, quella stanza, ma non è più dei bambini, perché “bambini” non ce ne sono: l’ultimo è morto cinque anni prima ed era il bambino di Liubov. Ania ha “la sua stanza”, anche se è ancora quasi bambina, ma l’infanzia vera e propria è finita in quella stanza, appartiene al passato. In realtà la stanza era solo quella dei bambini Gaiev e Liubov.

Così credo sia necessario individuare alcune “cose” tipiche rimaste: cioè plausibili, ma che abbiano la stessa risonanza della “didascalia”. Infatti, se noi osserviamo le “scene” delle diverse edizioni del Giardino, da quella del 1904 all’ultima di Visconti, tra le quali c’è anche quella di Giorgio Strehler, in tutti i paesi, compresa la Cecoslovacchia, che sembra abbia oggi un poco il monopolio della “riscoperta” di un Čechov “diverso” da Stanislavskij, ci accorgiamo che, se non lo si dice, nessuno può capire che quella “era” ed “è”, nonostante tutto, la camera dei bambini.

Si vede una “stanza” qualsiasi, più o meno ben fatta, più o meno realistica o semplicizzata, ma il sentimento plastico dell’infanzia non c’è. È probabile che la stanza sia stata usata, nel tempo, dopo i bambini, come camera di passaggio. Infatti i personaggi passano, entrano quasi per caso nella stanza. Liubov dorme altrove, Gaiev anche, Ania pure.

La stanza non serve più. E può essere una specie di vasta anticamera spoglia, ma che porta la traccia dei bambini di un tempo. Qualche mobile rimasto immobile, mentre i bambini sono diventati vecchi. Due banchi di scuola, piccoli, dipinti di bianco. Là, i “bambini”, fratello e sorella, facevano i compiti, un tavolino laccato, nano, e qualche seggiolina e due poltroncine per un salottino “da gioco”. Uno scaffale con la lanterna magica a petrolio e qualche giocattolo restato lì, per caso. E un servizio per giocare alla cucina o al “pranzo” di Liubov. Una piccola bilancina di latta per “giocare al commercio”, la credenzina con i cassettini per le spezie e un servizio da caffè e tè, minuscolo. Ma c’è anche un divanone per grandi. E c’è un armadio-mamma, da un lato, grandissimo, bianco, a specchio dentro, semplice, ma misterioso.

Gaiev e Liubov ritroveranno, a poco a poco, la loro infanzia perduta non “soltanto” guardando il giardino nell’alba. Ma vivendo tra i fantasmi rimasti di un’infanzia sepolta. Finiranno anche per sedere nei banchi, a malapena, rannicchiati, e parlarsi così. Gaiev si sporcherà le dita d’inchiostro come una volta e Liubov peserà lo zucchero con la bilancina e verserà un po’ di tè o caffè nelle tazzine e giocherà con se stessa e con Gaiev, servendo tutto su una guantierina di latta dipinta. Siederanno anche intorno al tavolino nano, per un gioco impossibile che culminerà con lo spalancarsi dell’armadio che incautamente Gaiev avrà battuto e poi aperto girando la chiave, nel suo sermone sul passato.

Perché dentro l’armadio c’è troppa roba stipata, alla rinfusa, che precipiterà in scena come una tenera e lancinante valanga, con polvere e strass e piume e cappelli e veli e nastri e scarpe e scatole e marinarette blu e tanto tanto altro, scatole con palle di natale che rotolano e poi si rompono, carte e lettere e infine la carrozzina cromata di tela cerata nera, come una piccola bara che correrà da destra a sinistra sull’avanscena, per poi investire Liubov, ignara ancora che si trova la carrozzina del suo bambino, addosso.

E allora, là, Liubov piangerà in silenzio. E la stanza apparirà allora come una specie di cimitero del tempo in cui invano Varia e anche Liubov e Gaiev poi, durante una parte della scena, tenteranno di mettere ordine. Senza riuscirci. Forse finiranno per sedersi per terra sui vecchi vestiti, cappotti e una coperta di pelo, una volta bellissima, ora smunta, ma ancora morbida da accarezzare e farvisi su dentro. E Ania si addormenterà così, o in mezzo a tanto passato, anche lei a terra, dolcemente, o su un banco piccolo di scuola, senza accorgersi quasi, e si farà portar via così, mentre la luce invade quel terribile e dolce vuoto.15 gennaio

Il primo atto: la camera dei bambini, i mobili da bambini, i banchi di scuola, dove Gaiev e Liubov hanno fatto i compiti, e il grande armadio-mamma-memoria, pieno di tutta una vita, o tante vite. La carrozzina nera, di tela cerata e cromata, del bambino morto, che rotola fuori per prima quando Gaiev nella sua predica batte l’armadio con le mani e ne apre le ante. Dall’armadio esce la carrozzina che, traballando, rotola e si ferma dalla parte opposta, vicino a Liubov, e scendono, precipitano fuori, valanghe di cose, scarpe, un abito da marinaretto con cappello coi nastri, e impermeabili, e mantelli, e sacchi, e libri, e fogli di carta, e cappelli, e tanto altro: il cimitero delle vite che passano.

Nel secondo atto: un fondale, lontano, e il trenino-giocattolo che percorre il fondale da una parte all’altra, poi esce in quinta e rientra alla ribalta, rientra in quinta e riappare nel fondale, con piccole luci e vagoni di latta e la carica meccanica, e traballa a metà tra giocattolo e memoria anche lui, e finzione. Quando passa nel fondo, quasi invisibile, tra le montagne del fondale meravigliosamente dipinte, o la pianura meravigliosamente dipinta. I protagonisti giocano e non giocano ancora con l’oggetto dell’infanzia, in un vuoto ove le parole risuonano… Sull’avanscena, il mistero di quel giardino che non c’è e scende fino in platea. Un sipario di luce attraverso il quale si vede tutto lo spettacolo.

Un’atmosfera luminosa, mobile, impalpabile; e nello stesso tempo quasi densa, di polvere e sole e luna e vento, che muta e diventa notturna, e alba, che diventa ora lirica, ora tragica e cupa. Se un telo grande e semplice scendesse dal palco giù nella platea, come steso su un terreno morbido, un ondeggiare di colline (forse il monte verde e scuro dei Giganti), portato davanti e fin giù…21 gennaio

L’idea di Čechov di far svolgere il primo e l’ultimo atto del Giardino nella “camera dei bambini” non è casuale. Né lo è l’armadio, in quella stanza. È strano che nessuno abbia mai dato l’importanza che merita a questa evidente figura-simbolo: l’armadio di cent’anni. A mio avviso l’idea dell’armadio, oggetto reale e plastico, e simbolo appunto, integra perfettamente l’idea della “camera dei bambini”, e cioè dei giochi di una età ormai favolosa per i “vecchi”. Proietta nella camera dei bambini (oggetti, cose) un altro oggetto-cosa che prolunga il tempo della stanza. Cioè, nella stanza dei bambini ci sono dei vecchi, e nella stanza c’è anche una cosa ancora più vecchia, che rimanda ancora più indietro, ancora più indietro di Firs, che è il più vecchio.

L’armadio è qualcosa di intermedio fra la gente che agisce e il giardino, vero e presupposto o simbolico, che è antichissimo. Il gioco del tempo viene così potenziato dall’armadio e ancora non è un caso che Gaiev faccia quel lungo discorso proprio all’armadio. I due termini, insomma, sono in una posizione plastico-dialettica di enorme efficacia, purché di questo armadio si riesca a fare qualcosa di più di una presenza relativa.

Non dimentichiamo che Čechov, ad esempio, dice in didascalia: «Varia apre l’armadio, che scricchiola».Čechov non scrive mai una didascalia a caso. Qui c’è dunque un’indicazione comica, di una cosa “antica”, penosa, che fa fatica, che evoca il senso del tempo, e tanto altro.

Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975

- Le tre scatole cinesi

29 gennaio 1974

Il problema del “giardino” è fondamentale. Nessuno di noi è riuscito mai a rendere poeticamente, simbolicamente e plasticamente questo giardino, che rappresenta forse troppe cose insieme per poter essere “rappresentato”, almeno sulla falsariga del naturalismo, poi diventato realismo “poetico”. Le strade scelte o tentate da Svoboda e altri, cioè di una astrazione simbolica non solo del giardino, ma di tutte le scene e di tutto Čechov, hanno certo ottenuto talvolta risultati interessanti e anche pregnanti poeticamente. Ma il problema è stato, per così dire, aggirato.

Nonostante tutto, quando il vecchio Pitoëff rappresentava il Giardino in un panorama di velluto grigio con pochi mobili, e diceva che Čechov era solo “atmosfera di parole”, faceva la stessa operazione, con maggiore ingenuità ma anche con minore presunzione. In realtà, noi oggi stiamo rendendoci conto che bisogna tentare di rappresentare Čechov non sulla falsariga di Stanislavskij (e fu nostro compito conquistare questa dimensione), ma su un altro versante: quello più universale-simbolico, più aperto a sollecitazioni fantastiche; con il terribile pericolo di ricadere in una specie di astrazione tutto fare, di togliere “ogni significanza” alla realtà plastica di Čechov, cioè alle cose: che sono stanze, tavoli, sedie, finestre, cose e, insomma, soprattutto storia.

Perché la storia è “vista” dallo spettatore come ambiente, e come costumi e visi e capelli e occhiali e colletti e altro. Occorre ovviamente anche il resto, e cioè la storia dentro le cose e nei personaggi. Ma isolare un atto di Čechov in una “scena astratta”, in un vuoto simbolico, è togliere “realtà” plastica alla storia. È come dire che questo si svolge oggi e sempre.

Ora, il problema di Čechov è sempre quello che io chiamo delle “tre scatole cinesi”. Ci sono tre scatole: una dentro l’altra, a stretto contatto, l’ultima contiene la penultima, la penultima la prima. La prima scatola è la scatola del “Vero” (del possibile Vero che in teatro è il massimo Vero), e il racconto è un racconto umano, interessante. Non è vero, ad esempio, che il Giardino non ha una trama “divertente”. È anzi pieno di colpi di scena, pieno di avvenimenti, di trovate, di atmosfere, di caratteri che mutano. È una storia umana bellissima, è un’avventura umana emozionante. In questa prima scatola si racconta dunque la storia della famiglia di Gaiev e di Liubov, e di altri. Ed è una storia vera, che si colloca certo nella storia, certo nella grande vita, ma il suo interesse sta proprio in questo suo far vedere come vivono davvero i personaggi, e dove vivono. È un’interpretazione-visione “realistica”, simile a una ottima ricostruzione come la si potrebbe tentare in un film di atmosfera.

La seconda scatola invece è la scatola della Storia. Qui l’avventura della famiglia è vista tutta sotto l’angolatura della Storia, che non è assente nella prima scatola, ma ne costituisce il sottofondo lontano, la traccia quasi invisibile. Qui invece la Storia non è solo “costume” o “oggetto”: è lo scopo del racconto. Qui interessa di più il muoversi delle classi sociali in rapporto dialettico tra di loro. Il mutamento dei caratteri e delle cose come passaggi di proprietà. I personaggi sono certo loro stessi “gente umana”, con precisi caratteri individuali, certi vestiti, e certi visi, ma rappresentano – in primo piano – una parte della Storia che si muove: sono la borghesia possidente che sta morendo di apatia e di assenza, la nuova classe capitalistica che sale e si impadronisce, la nuova giovanissima, imprecisa rivoluzione che si annuncia, e così via. Qui stanze, oggetti, cose, vestiti, gesti, pur mantenendo il loro carattere plausibile, sono come “spostati” un poco, sono “straniati” nel discorso e nella prospettiva della Storia. Indubbiamente, la seconda scatola contiene la prima, ma appunto per questo è più grande. Le due scatole si completano.

La terza scatola è infine la scatola della Vita. La grande scatola dell’avventura umana; dell’uomo che nasce, cresce, vive, ama, non ama, vince, perde, capisce, non capisce, passa, muore. È una parabola “eterna” (per quanto di eterno possa esserci nel breve corso dell’uomo sulla terra). E qui i personaggi sono visti ancora nella verità di un racconto, ancora nella realtà di una storia “politica” che si muove, ma anche in una dimensione quasi “metafisica”, in una sorta di parabola sul destino dell’uomo. Ci sono i vecchi, ci sono le generazioni di mezzo, ci sono i più giovani, ci sono i giovanissimi, ci sono i padroni, i servi, i mezzi padroni, la tizia del circo, l’animale, il ridicolo, e via dicendo, c’è una specie di paradigma dell’età dell’uomo e degli uomini. La casa è “La casa” e le stanze sono “Le Stanze dell’uomo” e la storia diventa una grande parafrasi poetica da cui non è assente il racconto, non è assente la storia, ma è tutta contenuta nella grande avventura dell’uomo in quanto uomo, carne umana che passa. Questa ultima scatola porta la rappresentazione sul versante “simbolico e metafisico allusivo”, non so trovare la parola esatta. Si decanta di molto aneddoto, diventa molto più alta, si libra molto più in su.

Ogni scatola ha dunque la sua fisionomia e il suo pericolo. La prima il pericolo della minuzia pedante, del “gusto” della ricostruzione (molto Visconti) e del racconto visto dal “buco della serratura” e che si ferma quasi lì.

La seconda ha il pericolo dell’isolare i personaggi come emblemi di storia, cioè raggelati in una posizione di pesi o di tematica storica (Marx, critica a Sickingen, Lassalle, e via dicendo: ad esempio, lo “schillereggiare”), cioè di togliere umanità vera ai personaggi per ergerli a simbolica storica. Il vecchio studente non più “vecchio studente” perché è così, ma perché la Storia vuole che ci sia un vecchio studente, rappresentante di una parte oppressa, vecchio anzitempo perché ha sofferto forse anche il carcere, rappresentante del mondo nuovo che sale con incertezze e sussulti: è l’avvenire, c’è qualcosa di eroico e di positivo in lui, molto più che di negativo. E Liubov e Gaiev sono teneri dilapidatori, ma anche “viziosi”; sono i simboli di una classe decaduta (in una edizione cecoslovacca Liubov si faceva palpare le cosce sotto le sottane dal servo Iascia. E Duniascia – altro esempio –, nell’ultimo atto, era vistosamente incinta, così via; qui magari in ossequio al pan-erotismo attuale, senza il quale non si fa teatro moderno!). La scena è ancora quella di prima, ma già più trasposta, più segnata come ambiente forse precario, vecchio e cadente a pezzi, e altro.

La terza ha il pericolo di diventare solo “astratta”. Solo metafisica. Fuori quasi del tempo. Ambiente neutro. Un teatro coperto da un fondale di un certo colore, con alcune cose dietro. (Ritorniamo a Pitoëff, magari con i trucchi di materia di Svoboda: non cambia). I personaggi qui sono vestiti, certo, ma appena “nel tempo”: essi tentano piuttosto di diventare emblemi universali, non so attraverso quali mezzi o metodi. Ma comunque tutta la rappresentazione diventa astratta, simbolica, universale, perdendo quasi il peso terreno.

Ora, Il giardino dei ciliegi di Čechov è “tutte e tre le scatole”, una dentro l’altra. Insieme.

Perché ogni grande poeta di ogni tempo si muove, quando è veramente poeta, sui tre piani contemporaneamente; e questi tre piani possono essere scissi solo per gioco o per studio, come l’entomologo che seziona un essere vivente per studiarne alcune caratteristiche sotto vitro.

Perché l’essere vive, non è afferrabile nel suo movimento e non è riconducibile a una delle sue caratteristiche. Bisogna prenderlo tutto insieme, per saperlo. I poeti sanno, e ci danno figure eterne e contingenti, la storia dialettica (rivoluzione e reazione, mondo vecchio e mondo nuovo) e la storia dell’avventura umana, che è anch’essa tutto: piccola cosa che significa solo se stessa e il suo amore o dolore o gioia, e al tempo stesso Storia, membro irriducibile ad altro di un suo contesto sociale, e nello stesso tempo “essere umano” che porta avanti questa cosa strana, profonda, misteriosa; sì, certo, anche misteriosa, che è la vita dell’uomo, dal primo giorno a quello che sarà l’ultimo. Una rappresentazione “giusta” dovrebbe darci sulla scena le tre prospettive unite insieme, ora lasciandoci vedere meglio il moto di un cuore o di una mano, ora facendoci balenare davanti agli occhi la Storia, ora ponendoci una domanda sul destino di questa nostra umanità che nasce e deve invecchiare e morire, nonostante tutto il resto, Marx compreso. Una scena “giusta” dovrebbe essere capace di vibrare come una luce che si muove alle tre sollecitazioni…Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975

- L’immagine del biliardo

11 febbraio 1974

Atto terzo. Il biliardo. Continua l’immagine del biliardo, al centro, per il gioco: rumore di biglie che si toccano, che si deviano, abbattono birilli, entrano negli angoli, vengono riprese, rimesse in gioco. Il biliardo mi risulta come un’altra immagine tipica: l’armadio-mamma del primo e quarto atto.

Esso può essere: il caso, l’azzardo non totale, il senso del gioco della vita, il conflitto, l’urto, lo scambio; e, sul piano realistico-naturalistico, il “biliardo”, strumento prediletto e, in un certo senso, mania-rovina di Gaiev e della famiglia. La famiglia ha giocato, gioca ancora con “la realtà della vita”. Spera nel caso, nella felice predisposizione del gioco, nel colpo fortunato, e anche nell’abilità dell’habitué.

Non a caso, anche qui Gaiev è un “gran giocatore” di biliardo. Il biliardo è stato scelto a simbolo di altro gioco: troppo comuni le carte, avrebbero potuto anche essere i cavalli e la roulette. Ma forse è più straordinario l’essersi rovinato per il biliardo, o per il biliardo-simbolo. Le carte potrebbero assolvere assai bene anche loro a questo concetto simbolico-veristico, ma hanno una cosa in meno del biliardo: non fanno rumore. Il rumore deve essere fatto dalle parole di chi gioca. Le carte sono il caso silenzioso, unito all’abilità silenziosa. Il biliardo “suona” da solo. Nel silenzio meglio ancora: si sentono le biglie correre, urtarsi, combinarsi, muoversi, sfiorarsi per tornare poi in gioco. Si crea immediatamente una simbologia non visiva ma sonora. Il visivo è dato dall’elemento “giocatore”, che punta la stecca e dà il colpo d’avvio, poi aspetta il risultato.

Ma la posizione delle biglie non è risultato della sola abilità. È anche frutto del caso, il modo in cui esse si presentano all’altro giocatore.

Per il Giardino e per Čechov il biliardo è il miglior elemento simbologico che si potesse scegliere. Ed è stato infatti scelto, anche se nel testo è un controcanto, e anche se è tutta da definire la misura della sua presenza, se “da protagonista” o meno, se visiva o puramente sonora, oppure anche – al limite – se puramente affidata ai gesti, alle espressioni di Gaiev.

Qui nasce il primo problema. Il terzo atto è l’atto del presente, della festa, dei giochi, del caso, mentre altrove avviene qualche altra cosa. Gli elementi della festa e del gioco ci sono tutti: il biliardo (ovunque o comunque sia), il ballo con l’orchestra che suona fuori scena, passaggi di quadriglia in scena, i giochi di prestigio di Charlotte, le carte prima e le sparizioni e apparizioni poi, lo spettacolo, il travestimento, l’attore o l’attrice o clown (Charlotte vestita da uomo)…

Tutto. Il dramma dell’asta e della “perdita della proprietà”, del mutamento, del trapasso di poteri e di beni, avviene in questo clima di festa, musica, gioco, figure e rumori e suoni e applausi e danze. Ed è chiaramente ancora il “vero” plausibile, possibile ed eterno. È possibile dunque scegliere come “centro di focalizzazione” di tutto ciò il biliardo? Non è limitare a un simbolo di realtà del tutto? Sarebbe come mettere al centro l’orchestrina ebraica. O far ballare sempre tutti. O altro.

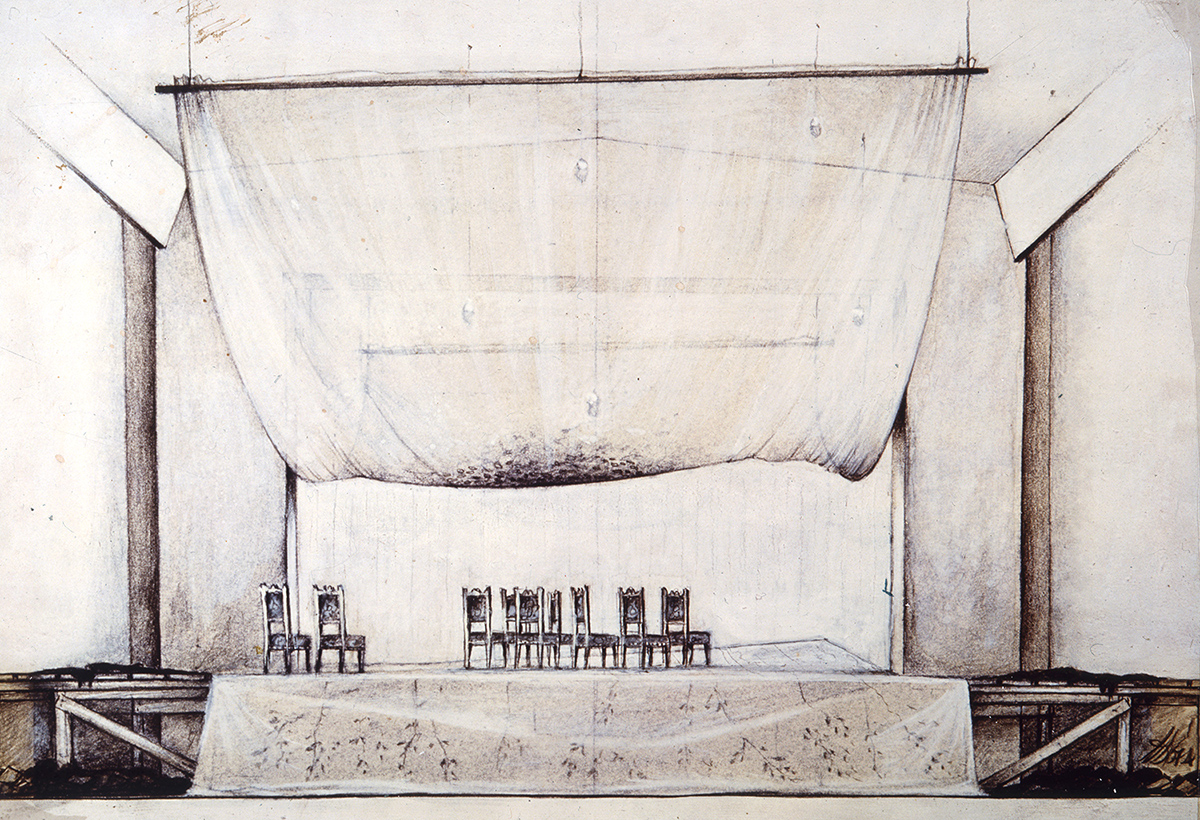

Purtuttavia, poiché questo «salotto che un arco divide dalla sala» deve avere per forza un suo centro e delle sue parti di appoggio alla recitazione, più ancora che alla situazione, possiamo ipotizzare questa soluzione: “fuori”, tutti gli elementi sonori (musica, biliardo, danza, voci, brindisi e altro); “dentro”, solo le azioni importanti. Ma ecco che avvengono alcune azioni del gioco anche in scena: il gioco delle carte, lo spettacolo, il travestimento. Dove avvengono? E prima ancora, in che cosa consisteva l’elemento plastico simbolico-realistico del salotto per i personaggi? Ovviamente nelle “cose per sedersi”: divano e sedie, oppure poltrone e sedie. Sono queste l’elemento tipico che può dare sostegno all’azione, può significare una “storia”, può dare il senso della proprietà in rovina, il metafisico anche della sedia vuota, il tempo o altro. La sedia o poltrona, certo, se sola in scena è un elemento straniante potentissimo: non significa mai solo “sedersi”. Più sedie vuote sono “angoscia”; incertezza, mistero: chi si siederà? Si siederà mai qualcuno? Cosa aspettano quelle sedie? Chi? Vuote, sono anche solitudine; occupate, possono essere la conversazione, la società raccolta, la gente. Gente che con le sedie può fare tutto: può fare all’amore, o morirci sopra.

Tornando al biliardo, potrebbe trovarsi al centro, con le sedie e le poltrone lungo il perimetro. Non è detto che si debba sempre giocare. Il gioco può aver luogo quando serve. Ma il biliardo potrebbe diventare un piccolo palcoscenico per la rappresentazione di Charlotte, o un punto di sostegno per una conversazione: Lopachin le può usare come un trono, un punto di arrivo, se nel suo delirio vi si arrampica e parla, per poi scenderne sconsolato. Sul biliardo si può anche dormire, se si vuole. Lopachin potrebbe stracciare il panno verde e pronunciare la sua battuta: «Posso pagare tutto, io»… Gaiev può giocare da solo…

E l’orchestra, invece, suona invisibile. Essa è l’atmosfera della festa che si interrompe continuamente. Ma anche i giochi negli altri rituali festivi sottolineano, in controcanto, l’avvenimento decisivo che sta per arrivare.

Qui una festa impossibile, continuamente presente e lontana, continua e interrotta, lo spettacolo, il gioco del biliardo; là il gioco cruento, anche se combattuto ancora all’arma bianca, dell’asta; il gioco, voluttuoso persino, dell’azzardo, del “gioco” capitalistico (che cos’è se non un “incontro”, un altro rituale, il “match”, quello che poi Lopachin racconta come un cronista patetico, e che è avvenuto nella sala delle aste?). A un certo momento il “giocatore” vincitore – Lopachin: la nuova classe che prende il suo posto nella storia, anche se non per molto, l’uomo più nuovo, e più giusto, il più “forte” nell’eterno rifarsi della vita umana – entra in un contatto con l’altro rituale, più stanco, della festa mancata o che si regge appena. Le parole di Lopachin («Su, musica, più forza, più ritmo, più allegria…») sono un qualcosa di concreto, come concrete sono le lacrime di Liubov che sconsolatamente piange la sua vita perduta, il suo posto perduto e la sua infanzia, adesso sì, forse, per sempre perduta, definitivamente uccisa.s. d. (aprile)

…Soluzione improvvisa. Il dubbio, non mai eliminato, ha avuto ragione: niente biliardo in scena, troppo polivalente (punto d’appoggio, palcoscenico, trono) per essere veramente essenziale. Il biliardo è “di là”, a simboleggiare la componente casuale di tutto ciò che – sempre “di là”, vicino o lontano – avviene. In scena, solo sedie, ora vuote – con tutti i significati del loro esser vuote –, ora occupate…Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975

- Il tempo e il ritmo del Giardino

1° marzo 1974

Il tempo reale del Giardino non corrisponde sempre al tempo teatrale. Oppure… è una di quelle indicazioni diabolicamente nascoste del vecchio Anton Pavlovič, quelle che facevano impazzire Stanislavskij. Il primo atto: si apre alle due, alla fine dell’atto siamo a «quasi le tre». Quanto dura l’atto, recitato con il suo ritmo giusto? Quaranta minuti? Troppi. Io non credo, nonostante la retorica della pausa nelle nostre interpretazioni di Čechov. Oggi però siamo alla retorica inversa. La verità è che Čechov ha un suo ritmo, interno, che è quello che è. Bisogna scoprirlo al di là della lingua, al di là delle abitudini, delle retoriche, dei nostri piaceri. Certo è un ritmo più rilevato di quello che usavamo una volta. È più scorrevole, meno sottolineato, meno “fatalistico”. Ma Čechov, per fare il “finto vaudeville”, non lo si deve recitare come una “pochade”. Non si deve aver paura del silenzio quando occorre. Il primo atto di quaranta minuti. E allora siamo lì, al tempo reale e teatrale unitario.

Il secondo atto: tempo reale e teatrale unitario. Il crepuscolo: durata trenta minuti?

Il terzo: durata anche qui reale e teatrale unitaria. Il quarto è sicuro che dovrebbe durare venti minuti o diciannove come dice Čechov. E mette apposta anche l’indicazione. «Tra venti minuti dovete essere in carrozza. Il treno parte tra quarantasei minuti».

Ricordare che Čechov scrive che Konstantin faceva durare l’ultimo atto proprio quarantacinque minuti circa e che lui gli dice in chiare lettere che dovrebbe durare diciannove. Un minuto lo lascia perché partano le carrozze! «Incredibile» direbbe Piscik. Il tempo del Giardino corrisponde dunque misteriosamente a un tempo reale. E come tale non deve essere artefatto. Il ritmo dell’ultimo atto appare abbastanza sostenuto ma lascia il suo spazio al silenzio. Bisognerebbe controllare il tempo della dizione russa (lingua) e il tempo di allora, degli attori: non poteva non essere lento, di abitudine.

Da qui, probabilmente, l’indicazione doppia “vaudeville”, per “non lacrimoso” e non “grave alla russa”, “lento alla russa”. Tutto qui. «Siate più leggeri, più fluidi, più semplici, meno fatalistici, meno drammatici, siate anche più allegri, come nella vita. Vita trasposta, ma vita. Come la mia indicazione “tra le lacrime”. Io volevo dire solo che tale era lo stato d’animo dentro, del personaggio, non che piange. È un modo di dire convenzionale». Quanti equivoci su questo modo convenzionale, povero Čechov! Certo che quando Čechov scrive che sta preparando una commedia «tutta da ridere» e questa è poi Il giardino dei ciliegi viene fatto di domandarsi cosa avesse in testa in quel momento…

[Pensando] alla fine ironia cechoviana, al suo modo indiretto di dire le cose e fare le sue critiche, forse tutto diventa più facile. Proprio perché Čechov sapeva cosa facevano i “russi”, cosa Stanislavskij voleva che lui fosse, cercava di premunirsi con queste affermazioni drastiche.

Mai dimenticare il contesto in cui si svolge il teatro cecoviano.

Ed è qui che tutto diventa ancora più straordinario.

Perché atti come quelli del Giardino sono “inammissibili” nel contesto teatrale mondiale dell’epoca.

Sono l’ultra rivoluzione formale e sostanziale…

Una rivoluzione, a mio avviso, non ancora superata. Basta svincolare Čechov dal suo involucro retorico-naturalistico e folcloristico perché egli ci appaia ancora violentemente “al di là” del già fatto e saputo e, se si parla di valore “gestuale”, anche qui Čechov è sempre avanti. Il materiale gestico e plastico “parla” di per sé. Čechov, entro certi limiti, pare un assurdo; potrebbe essere rappresentato, per “studio”, per esercizio, “mimicamente”. Come facciamo, del resto, una “lettura” di Čechov, a tavolino. Tra le due non so quale possa essere immediatamente la più efficace.

Certo, la lettura singola, del regista, in questo caso è la più infelice. Pensiamo un attimo al valore gestuale e visivo-plastico dell’apertura del quarto atto: la scena, il vassoio con i calici di champagne, l’unica bottiglia falsa, le calosce di Trofimov, l’arrivo dalla quinta di un paio di calosce vecchie e sfondate che cadono con un tonfo sul palco e restano, con una voce in quinta che dice: «Tenetevele le vostre schifezze!» o qualcosa del genere. E Trofimov che le prende, le guarda un attimo e le ributta via: «Non sono le mie!».10 marzo

Il tempo. Problemi del tempo. In questo vaudeville-tragedia-commedia-farsa-dramma, in questo tutto che sempre più mi appare più grande, più perfetto, più denso nella sua chiarità, direi nella sua innocenza. Sto ascoltando Mozart: il quintetto K 516, e penso alla chiarità di Mozart… così vera e così profonda…

Il concetto del tempo è fondamentale.

Annoto oggi – per la prima volta, mi pare – un fatto evidente ma al quale non avevo forse riflettuto abbastanza: Liubov è stata via cinque anni. Quando ritorna, Lopachin si domanda: «Mi conoscerà?». E poi ancora: «Chissà come sarà adesso?». Poi Duniascia non viene riconosciuta da Iascia. Poi Trofimov non viene riconosciuto da Liubov, e continuamente durante tutto il primo atto i personaggi guardano e parlano di come «le stanze sono rimaste le stesse, il giardino lo stesso», e di come, nello stesso tempo, le persone sono cambiate tutte o quasi. Anche Firs: «Come è invecchiato!» Liubov dice: «Grazie a Dio, sei ancora vivo!».

È chiaro che il primo fatto è questo: le cose non cambiano, restano immobili, giardini, oggetti, muri e stanze e mobili… (penso adesso all’inizio, stupendo, di Comisso in Gioventù che muore, con quella donna che nella neve, nel sole e nell’azzurro sente per la prima volta che quelle cose resteranno così per sempre, e lei no, lei diventerà vecchia e morirà: l’estasi della natura immobile, mentre gli uomini passano).

E poi: gli uomini passano in fretta.

Bastano cinque anni per cambiarli tutti. In questo senso i cinque anni all’estero sono una vita. Sembrano più lunghi, soggettivamente e oggettivamente. I cinque anni non sono solo cinque anni, sono il tempo che passa e modifica.

Di qui il sentimento dell’incertezza, del troppo mutato o del tutto rimasto come prima. Questo atto così sospeso, così incerto, questo passo all’indietro nel passato mentre tutti sono andati avanti nel presente e si proiettano nel futuro… questo ritorno all’infanzia, nel sonno dell’alba, nella stanchezza dentro e fuori, in questo sfinimento dei nervi troppo tesi per troppa vita e caffè… è davvero «incredibile», come dice Piscik. Incredibile, come l’esistenza sulla terra, incredibile, come l’esserci e l’andare… Liubov dice a tutti che sono invecchiati. Mai lo dice di se stessa. Liubov non ha conoscenza del “suo” tempo. Ed è giusto che sia così.

Liubov è l’anima che non cambia, quella che resta sempre così, che forse niente tocca. Ma anche se si resta nel cerchio della “prima scatola”, non è difficile conoscere il tempo degli altri; difficile è riconoscere il proprio. Gli altri sono “diversi” da noi. Noi ci ritroviamo “troppo vecchi” o “troppo giovani”; quella realtà temporale che è la nostra, ci sfugge. Forse “deve” sfuggirci, perché altrimenti non ci sopporteremmo. Troppo lancinante è questo cammino ineluttabile nel tempo, questa impossibilità di “capire” il movimento dell’esistenza.

Quanto a Liubov, poi, in particolare, lei forse non vuole nemmeno pensarci, al tempo. Lei non si pone il problema, e anche fisicamente – io credo – Liubov è una di quelle donne incredibili che sembrano ferme, con gli occhi spalancati, sulla voragine degli anni, immutabili come bambole di porcellana di cui il tempo si limita a scalfirne appena appena lo smalto… Liubov – non l’anima: lei donna, come donna – non vede che gli altri. Di sé è cosciente solo in una “fuga verso il passato”. Quella nostalgia dell’infanzia perduta e anche di un’innocenza perduta, che fanno di lei, ancora una volta, come sempre, la verità umana e il simbolo delle nostre misteriose proiezioni nel mondo ancestrale, fino a quell’utero caldo e silenzioso, materno, che ci ha protetti un tempo e di cui, come esseri vivi, sentiremo sempre la nostalgia profonda.Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975

- Il secondo atto: un intermezzo all’aperto

16 marzo 1974

Il secondo atto del Giardino si svolge all’aperto. È l’unico atto che si svolge all’aperto. Ha l’aspetto di un “intermezzo”, di una cantata a più voci nel corpo dei quattro atti della storia del giardino. In tutti gli altri atti “succede” qualcosa: o, anzi, succede molto. Nel secondo c’è come una stasi dell’azione reale, c’è una specie di immobilità ineluttabile delle figure che “stanno lì”, siedono dopo la passeggiata, “aspettano il tramonto”, vedono la natura, e parlano, discorrono.

E la vita ovviamente va, come i barchetti al filo dell’acqua di Montale; anche se i personaggi restano fisicamente immobili, l’azione continua all’interno, anche se l’intrigo è come sospeso, in un arresto attonito, in un ripiegamento su di sé, in una meditazione lirica, dove alcune posizioni gestuali sono sufficienti e vengono appena variate. (L’esempio potrebbe essere di colui che fuma una sigaretta, ripete i gesti soliti di chi fuma, ma fra i tanti che fumano ognuno ripete quei gesti a modo suo, con un proprio tempo, una propria attenzione o disattenzione, una propria voluttà o meno, indifferenza o altro. Ma il gesto del fumare è uno solo e uguale, nel fondo, per tutti).

Qui la natura è diventata il palco che ha assunto altre inclinazioni, e il grande tappeto grigio lucente giardino diventa cielo nel fondo, tirato su e srotolato dalla camera dei bambini, dal divano, verso l’alto. Attraverso una grande lacerazione antica del tappeto-cielo-giardino, il plastico della città che cresce e il trenino magico che passa all’orizzonte. Il trenino poi ripasserà sul davanti, davanti ai personaggi che lo fisseranno e lo sentiranno fischiare nella sua reale irrealtà di vita vera e gioco infantile e gioco di palcoscenico. Il secondo tempo sarà animato da questi passaggi…

E qui andrà eliminata tutta la simbologia segnata da Čechov: la cappella cadente, le pietre tombali, i simboli di un mondo che sta in bilico, di cose morte, di una verità che vacilla, del passato sepolto, del domani che cresce (la città e i pali del telegrafo), della civiltà industriale che viene avanti, sempre più avanti…

Ho sempre pensato che questa simbologia fosse un retaggio di gusto incerto, una pericolosa tendenza al simbolismo che Čechov quasi sempre evita con una straordinaria abilità. (Anche qui, all’atto pratico della rappresentazione, Čechov sembra fare macchina indietro sulle proprie stesse didascalie: lettera a Nemirovič-Dančenko del 23 ottobre 1903: «Nel second’atto non c’è nessun cimitero»!). È una simbologia che non può arrivare al pubblico con la forza diretta con la quale arrivano la simbologia della camera dei bambini, del salone della festa, dell’ammucchiarsi dei mobili dell’ultimo atto, delle valigie della partenza nella scena vuota con poca roba ammucchiata. Perché tutte queste sono le simbologie che nascono da una realtà plausibile non composta, mentre quella del secondo atto può essere plausibile ma è troppo “ben composta” ad arte per non apparire artificiosa. Non c’è bisogno di questa simbologia totale: basta la simbologia diretta della città che cresce e del treno che passa: di quel treno che Čechov non voleva che passasse; o, meglio, di cui poco gli importava. (Altra lettera: a Stanislavskij, 23 novembre 1903: «Se il treno si mostrasse senza rumore, senza alcun suono, allora fatelo passare»).

A Čechov bastano i silenziosi pali del telegrafo e le ciminiere della città nella nebbia del fondo per dire che un mondo nuovo sta sorgendo lì presso; gli bastano i personaggi per dire che un mondo vecchio muore. Ma se noi faremo correre quel trenino non sarà per memoria di Stanislavskij, ma per immettere sempre il doppio tema dell’infanzia perduta e del gioco in una doppia prospettiva: il treno lontano che passa nel fondo può essere, è un qualcosa di vero; davanti, è un giocattolo che fugge, fugge traballando sulle sue piccole finte rotaie. È qui, nel second’atto, che per la prima volta si verifica quel “rumore” famoso della corda spezzata; problema sul quale tutti i registi del mondo si sono spezzati le corna. Non credo che la soluzione demistificatoria di qualche regista attuale (un piccolo suono di gong per cambiare “atmosfera”) sia la soluzione giusta.

Meglio allora, coraggiosamente, nulla. E perché no? Perché questo suono-simbolo non potrebbe essere qualcosa che i personaggi nel crepuscolo sentono: sentono “loro”, ma non noi, pubblico che guarda?

Lo so che questo è forse un semplificare o un girare attorno al problema (o meglio, così potrebbe forse apparire), ma probabilmente quel suono proprio non si deve sentire! Deve restare indeterminato, descritto da ciò che dicono gli attori-personaggi. Non è una soluzione di comodo. Solo che, ecco: il treno che passa improvvisamente si ferma, e forse deraglia “in quel momento”, e le ruote del giocattolo-mostro girano a vuoto nell’aria con un rumore di sfere e di molle che si scaricano freneticamente. Poi qualcuno rimette tutto al suo posto, la macchina di nuovo carica, il trenino riprende ad andare e sparisce traballando in quinta per poi riapparire sul fondo come prima.

Ogni personaggio-attore avrà un sussulto, e tutti guarderanno e tenderanno le orecchie in varie direzioni, anche opposte tra loro. Uno verrà alla ribalta, scenderà magari verso il pubblico cercando il “suono” nella platea, interrogando la platea con lo sguardo e con un piccolo gesto della mano. Ma nessuno riuscirà a individuare il “punto” da cui il suono “interiore” è partito. Quel suono è un brivido della storia, al quale i personaggi danno la più banale delle spiegazioni possibili. Unica Liubov, che dice: «Non so perché, ma non mi piace». Il brivido della storia non lo si simboleggia né lo si oggettivizza con un suono. Neanche con il marchingegno di Stanislavskij e Dančenko.

Oggi, fino a prova contraria, io credo che quel famoso suono sia un’illusione letteraria, un sedimento di scrittura per evocare un fatto sonoro, e che ha l’aspetto di una teatralità oggettiva. E questa ce l’ha per certo: sembra fatto apposta per dare uno scatto ritmico al finale dell’ultimo atto, ad esempio. Ma, appunto, lì si demistifica come tale: è cioè un espediente in più. Io credo che nessuno possa rifiutare l’idea che lo stesso suono inteso al secondo atto, ripetuto nell’ultimo atto a scena vuota, con Firs immobile, nella sua reale-apparente morte, sia non necessario, e che sia anzi di troppo.

Tanto più che, insieme a quel suono, ci sono anche i famosi colpi di scure sui ciliegi. Così, io penso che questo suono non lo realizzerò con un “suono”, ma con un “suono silenzioso” più sonoro di un colpo di lama o di fucile. Il punto è qui.Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975

- Il giardino: un palpitante cielo teatrale

6 febbraio 1974

Il giardino vero e proprio è il punto di coagulazione della storia, è il suo protagonista; ed è nel giardino che si trova, proprio per questo, l’enorme difficoltà interpretativa. Non farlo vedere, darlo per supposto, è un errore. Farlo vedere e sentire, è un altro errore. Il giardino deve esistere, deve essere qualcosa che si vede e si sente quasi (arrivo a pensare persino all’odore, o solo all’odore, per gioco!), ma non può non essere “un tuffo”. Perché il tutto si concentra. Il giardino per me è in “primo piano”.

È attraverso il giardino che si vede la storia. È uno schermo attraverso il quale, non deformato, si vede tutto il resto. Nel modo più volgare è un sipario di velo, a giardino, che funge da quarta parete, e si vede e non si vede. Ma, ripeto, questo è un modo volgare per chiarire un punto critico. Ma c’è anche di più. Non basta un piano davanti, occorre qualcosa di più.

È questo “qualcosa di più” che non riesco per ora ad afferrare. Che mi sfugge tra le dita. Anche perché le difficoltà, gli enigmi tecnici mi sono davanti e mi paralizzano quasi del tutto…21 marzo

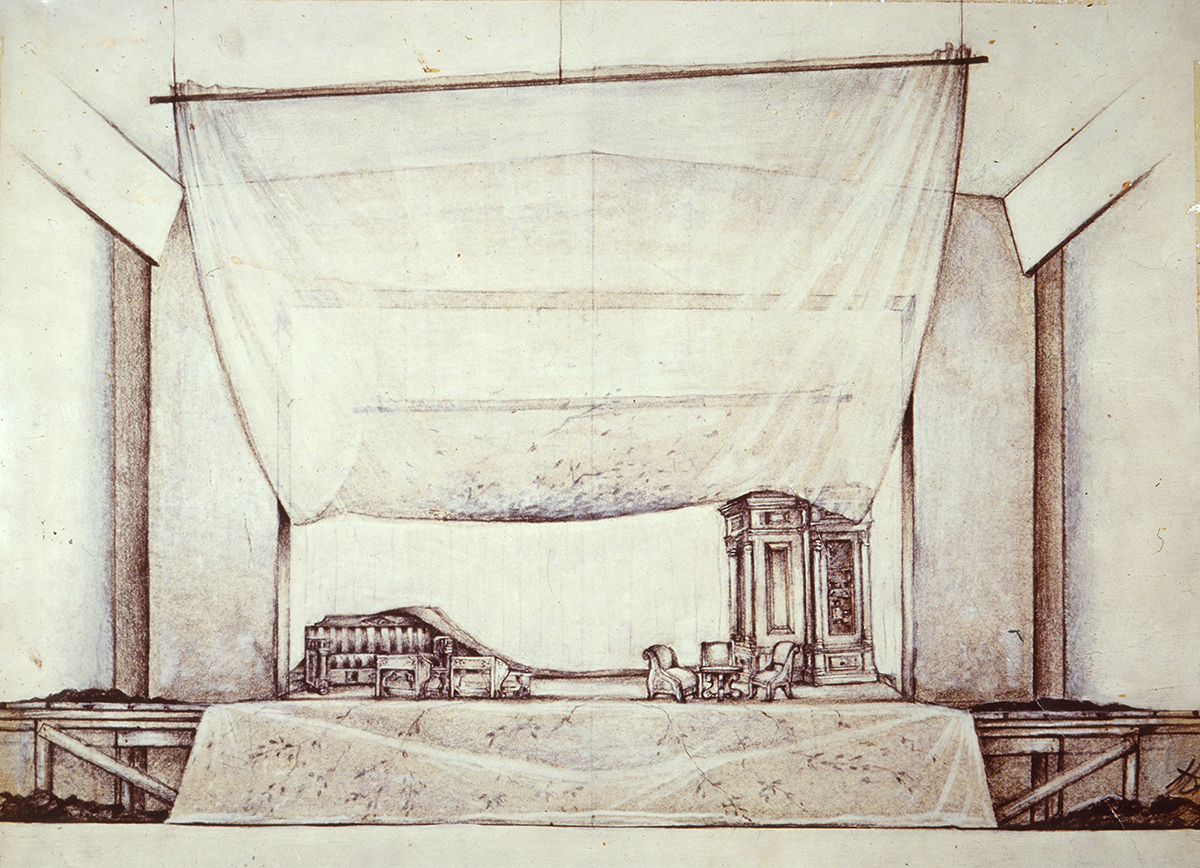

Il giardino si è precisato in immagine. Quel giardino che ci deve essere e non essere, che deve stare davanti e che a gennaio era una sensazione, ora sta diventando qualcosa. Luciano ha proposto una “cosa in alto” che investe gli spettatori, ma “da sopra”. Su questa idea, non ancora immagine, abbiamo lavorato e siamo giunti alla decisione di tentare il “giardino” come una “cupola” lieve, di stoffa, non velo ma altro, che può palpitare, che è trasparente, che sale sopra la platea, in luce e movimento e colore e che si proietta nella scena come un soffitto ideale che prolunga quello invisibile di una casa. L’immagine non è ancora chiara, solo la prova reale ci potrà dare la misura del suo valore evocativo-plastico-poetico.

Io credo che questa apparenza non simbolica, poiché si tratta di qualcosa di reale, questa luce-atmosfera che varia negli atti, questo palpitare di un cielo teatrale, con foglie di carta sottile che frusciano con un suono “trasposto” e altri effetti imprevedibili, possono dare concretamente questo incredibile giardino di Čechov meglio di ogni altro fatto teatrale o di una sua assenza per finto amore di “castità” o “nudità”. Ma non solo, la scena stessa è arrivata a definire quello spazio bianco che Čechov ipotizzava nella sua lettera del 5 ottobre da Jalta. In questa lettera c’è una incredibile concentrazione di “tempo”, egli parla di un giardino estivo bianco, tutto bianco, anzi totalmente bianco, e di signore vestite di bianco. Dopo un attimo aggiunge: «Fuori nevica». Straordinaria questa doppia immagine, estate-inverno, collegata sul bianco totale. Questo eterno bianco di giardino sotto i fiori bianchi della primavera e sotto la neve dell’inverno. Così mi appare certo che Il giardino dei ciliegi è nato per Čechov in un lancinante bagliore di bianco, è un bianco “senza stagione”.Dagli appunti di regia, pubblicati nel programma di sala e, con tagli, in Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Milano, Feltrinelli, 1974; ripubblicati, in seguito, nell’edizione BUR de Il giardino dei ciliegi, a cura Luigi Lunari, 1975

- Il Giardino della maturità

Se un interlocutore mi chiedesse perché ho scelto Il giardino dei ciliegi risponderei semplicemente: perché è un capolavoro. È uno dei grandi punti di riferimento della storia umana nella misura in cui lo sono i classici. Alla mia prima edizione, fui molto infelice. Ebbi la sensazione d’aver appena sfiorato l’anima del testo. Quella sera, mi ricordo, dopo la recita scappai in cortile, nevicava. Fuggii via come un ladro.

Riportato da Ettore Mo, Intorno a Strehler per imparare Čechov, “Il Corriere della Sera”, 13 marzo 1974

Anche allora [nel 1955] il giardino era stato un grosso problema. L’avevo risolto con alcuni tronchi che si vedevano attraverso la finestra, ma il giardino, nella sua ampiezza, nella continua presenza, non appariva. Allora si era appena usciti dal periodo dei falsi ambienti e si aveva fame di realtà, fame del tavolo, della seggiola, fame di cose concrete, di cose che si toccano. Non era per un vezzo, o per amore dell’estetismo, che Luchino Visconti voleva in scena l’orologio vero, il mobile autentico, il vestito tagliato da quel sarto. Il realismo, la conquista della realtà, da sentire sotto le dita, era una assoluta esigenza.

[…] Alla mia età, che è l’età della maturità piena, se vuoi con l’occhio puntato verso la china discendente, alcuni temi, che nella giovinezza si sfiorano appena, cominciano a diventare ruggenti, acquistano colore e rilievo. Senza, con questo, che perda vivezza la visione storicistica della realtà.Riportato da Giorgio Manzini, Strehler nella scatola di Čechov, “Paese Sera”, 8 maggio 1974

Sono al Teatro Argentina, per la prima volta a Roma con un “mio” Čechov. In queste ultime ore, nel corso di queste ultimissime prove, sempre poche, sempre febbrili, più di sempre insufficienti, ecco la sensazione – dapprima – della completa “diversità” tra questo Giardino e quello allestito ormai tanti anni fa, e l’altra sensazione – immediatamente dopo – della possibile “diversità” tra questo Giardino e quello che – chissà? – un giorno mi capiterebbe di voler fare. Teatro mai eguale a ieri, mai eguale a domani, come l’onda del fiume cantata da Brecht (la vedova Begbick di Un uomo è un uomo), che non ha mai la stessa acqua.

Ieri, il problema era quello della ricerca realistica: la preoccupazione che tutto – psicologie, rapporti sociali, vicende storiche – rispondesse a un criterio di Verità, anche se in senso più lukácsiano che banalmente naturalistico. Oggi, che non si trattava più di venire dopo Stanislavskij, ma dopo Visconti e Krejča e magari dopo lo stesso Strehler, oggi il problema mi è sembrato piuttosto quello di ricercare, per il Giardino, una dimensione non già “astratta”, ma più dilatata in senso universale, meno legata alla scena europea anni ’50, meno portata a scorgere in quel giardino soltanto alberi, o poco più che altro. Si trattava, insomma, di interpretare Čechov – un autore semplicemente immenso – nella sua dimensione più autentica: che non dimenticasse le conquiste realistiche, ma che al contempo non si limitasse al coté socioeconomico, quasi Čechov fosse Gorkij…

Del resto, in questo Giardino senza giardini in scena, senza ciliegi né “veri” né “finti”, ma con solo qualche foglia sopra di un velo enorme, un velo che è sipario e aquilone e cupola e gabbiano e vento che muove tutto, lieve, trasparente, impalpabile, aereo, in questo Giardino sono proprio questi i ciliegi, mai in scena eppure sempre in scena, in un palpitare di cielo teatrale che è un po’ una sintesi spaziotemporale della vicenda poetica immaginata da Čechov…

È diverso, il nostro “spazio” – di Damiani e mio – dalle indicazioni dettate da Čechov (al second’atto, ad esempio: quelle lapidi tombali, la cappella distrutta, e i pioppi e i pali del telegrafo…), ma anche da quel palcoscenico completamente nudo altre volte vagheggiato, un palcoscenico spoglio d’ogni riferimento, luogo d’inesistenti Utopie. È un giardino, il nostro, che vuol essere il simbolo stesso dell’esistere: luogo sì dell’infanzia, dell’innocenza, della felicità, ma anche luogo della costrizione, talvolta, luogo abitato dai servi della gleba, ancestrale ricordo di piantagioni di schiavi di ieri e di oggi. In questo giardino ho voluto ricreare un’atmosfera di leggerezza fiabesca (ma non astratta: le fiabe quasi mai lo sono), da risolvere in una cifra stilistica che fosse immediatamente visibile: donde il bisogno assoluto di semplificare, di purificare tutto, per raggiungere quello “spazio bianco” di cui dice Čechov nella sua lettera del 5 ottobre 1903 da Jalta.

Provo ancora questo Giardino (eppure siamo alla duecentocinquantesima replica) e ho netta la sensazione di non aver ancora finito di indagarlo a fondo, di “capirlo” nella sua sublime interezza. Questo nostro lavoro, da oggi e domani conoscerà il responso del pubblico romano, mi sembra soltanto (è poco? è moltissimo?) una possibile indicazione di metodo. È così per tutte le grandi matrici drammaturgiche, aperte sempre a mille interpretazioni. Perché il Giardino, forse, è la cosa più grande che il meglio della società borghese ci lascia, sul teatro, in una consapevolezza di sé che altri non sanno raggiungere.

Fuori dal teatro, in questo tardo pomeriggio di gennaio, le sirene spiegate della polizia…Le ultime prove, e non ho mai finito, “Momento-sera”, 23 gennaio 1976

- Perché ho scelto Monica Guerritore

Perché l’ho scelta? Perché la ragazza somiglia in modo impressionante alla Ingrid Bergman giovane. Quella di Per chi suona la campana, per intenderci. Ha un faccino pulito, fresco, una notevole interiorità e maturità. Sembra quasi che Čechov, nel descrivere il personaggio di Ania, si sia ispirato a lei.

Riportato da Giuseppe Bonazzoli, Com’è difficile trovarne una ingenua!, “Annabella”, 16 marzo 1974

- Cercheremo, come sempre, di fare, come meglio sappiamo, il nostro mestiere

Cari amici, la stagione è già finita. E, per merito vostro, in maniera trionfale. Ma il nostro è solo un “arrivederci”, perché l’anno prossimo ci ritroveremo ancora tutti insieme, ridaremo vita a questo nostro Giardino con amore, dedizione, e alto senso professionale. So tutto di queste repliche, dei piccoli errori e difetti, e dei grandi pregi. Cercheremo di eliminare i primi e di esaltare i secondi. Cercheremo, come sempre, di fare come meglio sappiamo, il nostro mestiere, che è quello di dire agli altri parole di grandi poeti che ci aiutino tutti a vivere. Vi abbraccio tutti affettuosamente

Lettera dattiloscritta senza data [15 giugno 1974] – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- Valentina, io ho fatto il Giardino non per me, ma per te

Valentina adorata!

Ed eccoci arrivati alla fine del Giardino. Il nostro lavoro finisce qui. Tristemente, come finiscono tutti i lavori di teatro, ma forse di più, questa volta. C’è un male dentro di me così profondo, così scuro da non riuscire a definirlo. E in te, certo, c’è anche di più.

L’unica cosa che può salvare da questo è la certezza che il teatro va avanti e noi con lui. Credimi, non c’è altro: solo il pensare che anche questo Giardino è solo un momento di una storia di palcoscenico che ha avuto altre storie prima e avrà altre storie dopo. Tu, invece, assegni altri valori, lo vuoi far diventare “la fine di tutto”, e questo la fine di ogni nostro futuro, la fine di ogni altro lavoro di teatro, insieme, tu e io. Ma così non è, Valentina. Vorrei, non so in quale modo, potertene dare la certezza anche se penso che deve bastare ciò che continuo a dirti da sempre. Le mie promesse “nel teatro” valgono, non le ho mai smentite, e tu dovresti saperlo, per prima.

Sul resto non si può nemmeno incominciare a parlare, perché tutto è così crudele, così confuso, così fondamentalmente ingiusto da lasciarmi sbalordito… Meglio il silenzio, un silenzio grave in cui io non mi ritrovo quasi. Non è ancora venuto il momento, credo, per poter parlare e capire fino in fondo. Ma qualcosa, sì, debbo scriverti, perché lo penso, perché lo sento: non credere che io non sappia “cosa” ti è costato questo Giardino.

La maggior parte di questo sapore amaro che ho sulle labbra nasce dal sentimento preciso di averti fatto del male non volendolo. Io ho fatto il Giardino non per me, ma per te, perché ero convinto che questo spettacolo, pur nelle condizioni terribili in cui è nato, pur nella lacerazione inevitabile, sarebbe stato come la sublimazione di un nostro dolore, mio come tuo o più tuo che mio, sarebbe stato una specie di lancinante raggio di luce nel tuo male, sarebbe stata la possibilità di darti la parte migliore di me, a te e a te sola come a nessuno! Mi sono accorto invece, da subito, che così non poteva essere: il prezzo ti era troppo alto. Ho continuato a provare cercando di dare, dare, dare al tuo personaggio un amore, una tenerezza, una pienezza di sentimenti che forse non ha o non merita. Ho costruito, assai prima di uno spettacolo, assai prima di un testo, una figura umana che in parte ti corrisponde, in parte ci corrisponde, in parte no, perché è più grande probabilmente di noi, una figura umana che tu, alle prime prove, hai violentemente rappresentato con una umanità, una coerenza di sentimenti, una pienezza di arte da sbalordire. E qui, ho di nuovo creduto di avere scelto giusto. Liuba era qualcosa che dovevi fare, e fare adesso, subito. Si doveva mettere tra noi, per legarci, questa misura di poesia inalterabile, decantata, pura e poi… Ci sono state ore in cui ti ho seguita e amata con un tale abbandono, con una tale ammirazione quale mai ho provato nella mia vita. Ed ecco che qualcosa improvvisamente si è spezzato in te e tra noi, al massimo della parabola ascendente, mentre tu stavi per fare forse la cosa più bella e compiuta che io ho visto a teatro, ecco che ti sei fermata e hai cominciato a scendere. Non ti ho ritrovata più intera. Ti ho ritrovata qua e là in certi toni, in certi momenti. Non in una continuità incredibile, in una violenza di amore e poesia fatta di dolore, di infanzia, di incredulità, di abbandono, di incoerenza anche. Quello che resta è tanto, Valentina, credimi, è qualcosa di prezioso, di grande. Ma non grande come era, non grande come puoi essere, non grande come io ero riuscito a costruirti. Questo il mio sordo rimpianto, questo il mio rimprovero. E mi domando cosa c’è stato, dopo quelle lacerazioni positive, che ci ha nuovamente divisi. Sì, divisi perché in quei momenti eravamo insieme, come forse non lo siamo stati mai, per lo meno in questi ultimi anni. Qualcosa che mi è sfuggito. Qualcosa di cui sono responsabile io. Ma solo io, Valentina? Solo mia è la colpa? Vedi, se non fosse successo il miracolo di tanti giorni e ore, io oggi non starei qui a ferirmi nella memoria e nella ricerca di un perché… Ma quel miracolo era successo. Cosa l’ha fatto diventare un’altra cosa?

Liuba era e può essere, se tu questa sera spezzi di nuovo il tuo involucro di lacrime e di pena privata per proiettarla nella tua arte, una straordinaria creazione d’amore di due esseri che saranno sempre una cosa ineguagliabile l’uno per l’altro, fino alla fine. Liuba è il nostro bene di ieri e di oggi, Liuba è la prova viva di ciò che vali umanamente e di ciò che ci possiamo dare sempre. Credimi, amore mio caro, unico, è così. Ma occorre che succeda qualcosa, qualcosa che non so indicarti perché non lo conosco, non riesco a finirlo… Allora Liuba Andreievna ritornerà a essere una grande figura d’amore ricca di altro amore, il nostro, oltre quello di cui l’ha riempita l’autore, ritornerà a essere qualche altra cosa dal teatro: brandello di vita e di anima, fuoco incandescente e perenne, suono incontrollabile nella sua vibrazione… Non solo teatro, no, Valentina, assai di più o meno, non so. Altra cosa. Quella che mi aveva, ci aveva travolti per settimane.

Si tratta di un problema d’arte ma, prima ancora, di un problema umano.

L’altra sera io sono fuggito per tanti motivi, anche per questo. Ma non perché non recitavi bene, non perché non sei giusta. Cerca di capire: qui si tratta di altro. Come attrice la tua Liuba è bellissima, non ci sono dubbi, devi esserne sicura. Come essere umano che può tanto, Liuba è al di sotto del tuo amore. Ma non lo fu per molto tempo, magari con squilibri e pause. Questo il punto fondamentale. Come riuscire a comunicarti quello che provo e sento: l’ammirazione che ho per te e l’accusa che ti faccio sordamente di non essere ancora di più perché puoi essere mille volte di più? Ma ora, Valentina, è il momento di non abbandonarsi troppo a tutto ciò. È l’ora di fare quello che si può per realizzare te stessa.

Era questo però che volevo dirti ai margini del nostro Giardino? Certo, no. Forse, ecco: non mi perdonerò mai di averti fatto soffrire tanto. Oggi sono quasi sicuro che non dovevo fare questo Giardino. Né per me né per te. Sono sicuro che tu avevi ragione. Che non bisognava sottoporti a questo dolore quotidiano, quotidianamente rinnovato, in quel palcoscenico, tra quei muri, in quel “luogo”… Avevi ragione e io sono stato involontariamente mostruoso e crudele. Ma non volevo. Mi giustifico così. Non avevo nessun bisogno di fare il Giardino, io!

Avrei dovuto non farlo per salvare la mia salute ormai tanto compromessa. E facendolo ho distrutto ancora altro di te. Posso dunque darmi pace e ragione? Anche questo sta al fondo del mio lavoro, in queste ore in cui aspetto ormai impotente che si realizzi una parte sola e piccola di ciò che volevo e sapevo. Ti prego solo di perdonarmi perché ciò che è avvenuto è avvenuto in purità di cuore e non per incoscienza. Per errore, niente altro.

Solo ciò che ti ho detto, quel miracolo, poteva assolvermi e dare un senso a questo enorme tuo male al quale fa riscontro un altro mio enorme male. Così chiudo queste mie righe disperate, più disperate di quello che paiono. Sono qui, ormai senza forze, né parole, stanco stanco stanco…

Ti bacio teneramente, il tuo

GiorgioLettera dattiloscritta senza data (probabilmente 1974) indirizzata a Valentina Cortese, pubblicata in Giorgio Strehler, Lettere sul teatro, a cura di Stella Casiraghi, Milano, Archinto, 2000

Video

Bozzetti

Fotografie

In tournée

Documenti

- Luciano Damiani. La prima relazione riguardante la scenografia del Giardino dei ciliegi

La scena è costituita dai seguenti elementi: un grande velo in seta che passa dal palcoscenico in sala tenuto sollevato da due stangoni. Il velo contiene al centro delle foglie di ciliegio. Il boccascena è intonacato. L’avanscena è costituito da armature per cantiere edile e il piano di palcoscenico è fatto con tavole da cantiere con le possibilità di cambiare la pendenza e la forma.

Al di sopra della pedana c’è un tappeto in rayon e cotone che deborda in avanscena ricadendo sul piano di platea. Lo stesso tappeto, in parte rotto, sale verticale a guisa di fondale per il secondo atto e serve da tendaggio nel terzo atto. Sul tappeto sono dipinte delle “ombre” degli alberi del giardino.

Sulla pedana si alternano i mobili:

I atto – armadio, divani, giochi e mobiletti dei bambini;

II atto – trenino, plastico città;

III atto – biliardo, sedie.

Dietro la pedana, a guisa di fondale per la copertura e cancellazione della struttura interna del palcoscenico, ci saranno delle strisce di garza o tarlantana appese a degli stangoni e fissate a terra.

Per il II atto, all’interno delle garze nella parte centrale sono inseriti un plastico della città in lontananza e un plastico della linea ferroviaria con la massicciata e il trenino.

Ci sono dei lampadari con candele per il I e il III atto e delle piccole lampade per la festa del III atto appese in palcoscenico e in platea.Il velo

Necessità di tre tiri in sala per sorreggerlo, passa dal palcoscenico in sala attraverso il boccascena. Occorre effettuare un sopralluogo nelle intercapedini per vedere se è possibile applicare tre carrucole all’esterno o interno del soffitto per appendere lo stangone che regge il velo.

Il peso dello stangone più il velo si aggira sui 10/15 Kg, a ogni tiro diamo una tolleranza di 20 Kg per la sicurezza. Sempre in sala, dai fori di areazione o decorazione del soffitto dovranno calare dei fili o delle carrucole alle quali sono appese delle piccole lampade, circa una decina. L’alzamento e l’abbassamento che verrà effettuato nell’intervallo fra il II e III atto potrà effettuarsi dalle balconate di destra o sinistra e lo stesso potrebbe avvenire per lo stangone che regge il velo per il finale.

Lo stangone del velo si trova a circa m 10,5 dal boccascena, il secondo stangone è in palcoscenico. Il velo cambia posizione secondo gli atti con la sola manovra, almeno per ora, del tiro di palcoscenico. Il velo è in seta, cucito a strisce di cm 90 per la lunghezza.

Prima della confezione la seta dovrà essere ignifugata, avendo nel III atto, anche se relativamente distanti dal velo, dei lampadari con candele accese.

La ignifugazione può essere affidata alla ditta Sambrotta. Il velo sarà cucito dalla sartoria del teatro e invieremo il campione della cucitura. Una volta confezionato in base ai disegni esecutivi e al modello che verrà fornito, a velo montato, la Sibilla [Ulzamer, assistente alle scene e ai costumi] potrà curare la rifinitura del drappeggio.Il boccascena e l’avanscena

Il boccascena è spoglio, occorre smontare, se c’è il sipario, l’arlecchino e i panni russi. Il riquadro è ridotto in altezza con l’applicazione nella parte superiore di un abbassamento in legno a imitazione intonaco esistente. La fossa dell’orchestra è aperta, le pareti frontali e lo spessore dell’avanscena sono rivestiti, come da disegno, con telai in compensato più tela e intonaco a imitazione di quello esistente del boccascena.

Il boccascena nella parte bassa ha tracce di umidità, l’intonaco sgretolato da scuro sfuma sul chiaro salendo verso l’alto. Nell’avanscena sull’orchestra c’è una costruzione tipo impalcatura per cantiere edilizio. Il materiale che compone questa impalcatura e il materiale per il piano di palcoscenico sono tavole grigie come quelle dei cantieri o palanche, paletti in legno o triestine, traversine di legno – tutto materiale usato, impolverato, vissuto, intriso di calce. Per ottenere degli effetti di incrostazione in rilievo, muffe, ecc. occorre del silicato liquido pennellato sul legno e bruciato con lo chalumeau.

A destra e a sinistra dell’avanscena sul piano di palcoscenico e a terra sul piano di platea vi sono cumuli di detriti di costruzione, resti di un muro demolito: mattoni, terra, ecc.

Nella costruzione dell’avanscena vi sono due tavole in scivolo, collegate al centro e praticabili.La pedana

Il piano di palcoscenico è costituito da una serie di tavole da cantiere, in parte vere e in parte imitate; la parte vera l’avanscena fisso, mentre la parte interna è in tavole imitate. Il piano dell’avanscena fisso termina a m 1,20 all’interno del filo del boccascena e su questa linea è fissato a una grossa cerniera un telaio di ferro. Questo telaio in ferro ha sulla destra una diagonale che dista nella parte alta m 1,6 dalla fine del telaio stesso.

Sulla linea della diagonale vi è una cerniera e la pedana viene così divisa in due settori B e C.

Questa intelaiatura in ferro dovrebbe essere il più leggera possibile e dovrà diventare rigida una volta che verranno fissati i compensati o panforti che costituiscono la base della pedana. Questi compensati devono essere il più grande possibile per evitare giunture e sono imbullonati all’intelaiatura stessa. I compensati hanno riportate delle tavolette di 10/12 mm lavorate a imitazione tavole cantiere.

Questa pedana ha una pendenza che si somma al declivio del palcoscenico del teatro e, appunto per evitare un eccessivo declivio, si dovrà contenere l’intelaiatura più il tavolato in misure estremamente ridotte – fra gli 8 cm nella parte avanti e i 13 cm nella parte dietro.

La cerniera parallela al boccascena è leggermente sollevata da terra per la funzionalità.

La pedana ha tre diverse posizioni e varia in particolare la posizione del settore C (vedi disegno). L’alzamento della pedana avviene mediante leve manuali o meccaniche, tipo crick delle automobili. Una volta sollevata, si faranno scorrere sotto i sostegni delle cavalle, in corrispondenza di apposite guide previste nell’intelaiatura in ferro.

I movimenti sono per il settore C riguardante la diagonale di destra: una alzata di cm 35 per il I e IV atto. Per il III atto l’alzata è di 50 cm.

Per il II atto la pedana ha un grosso movimento in ambedue i settori. Il settore C si alza a m 1,85 – non è praticabile e quindi non necessita di particolari sostegni, l’altra parte invece è praticabile.

L’inclinazione è di m 1,20.

Queste misure riguardano un progetto di massima, seguiteranno le misure definitive dopo un colloquio con i costruttori.

Lateralmente alla pedana centrale vi sono due pedane di raccordo con, a destra e a sinistra, una appendice in quinta (vedi piante), e la superficie è in tavole come la pedana centrale.Il tappeto

Sulla pedana c’è un tappeto in rayon e cotone a fondo rosso. Il tappeto è già stato commissionato in data 05-03-1974 con lettera di cui vi abbiamo inviato copia e vi giungerà il preventivo. Il tappeto sarà decolorato dalla ditta Sambrotta e la sartoria cucirà i teli insieme, come da disegno.

La pittura sul tappeto dovrà essere eseguita con aniline ad alcool, possibilmente con un fissativo affinché il colore non spanda – dato che sarà necessario pettinare il tappeto inumidendolo. Occorre fare delle prove in tal senso. Il tappeto è costituito da due elementi uniti in un angolo a destra.

Il tappeto di fondo nel I atto è arrotolato e poggiato in parte sulla spalliera del divano. Nel II atto il tappeto è allacciato con fettucce a uno stangone e si alza verticalmente come un fondale. Nel III atto il tappeto viene raccolto a tendaggio – vedi disegni – con cordoni da tappezzeria in cotone e seta. Nel IV atto il tappeto copre i mobili.Le garze o tarlantana

Tutt’intorno alla pedana, come copertura alle pareti di fondo e relativi sforamenti laterali, è prevista una serie di strisce di garza bianca. Detta garza deve essere ignifugata per la stessa ragione del velo.

Ogni striscia ha un filo di nylon incorporato lateralmente sulla cimosa per mantenerla dritta e fissata a terra. Le strisce sono applicate su stangoni e fissate a terra tese. Sulla pianta sono indicate le posizioni delle strisce e alcune sono da definire.

Occorre preparare alcuni campioni di strisce in palcoscenico per scegliere la più adatta come grana, colore e misura.Mobili e arredamento

Per il momento si potrebbe iniziare la ricerca (in base alle misure di massima) del biliardo, soprattutto per quel che riguarda il piano, le imbottiture e le buchette per avere il suono.

La parte esterna potrebbe essere ricostruita cercando di rendere il pezzo il più leggero possibile.

Un’altra cosa che si potrebbe cercare è il motore per trenino e treno. La differenza è che il trenino è e risulta un giocattolo, mentre l’altro è un modello del treno vero.

Con i disegni seguiranno le relazioni dettagliate dei mobili.Relazione dattiloscritta datata 9 marzo 1974 – Archivio Piccolo Teatro di Milano; pubblicata in Anton Čechov, Il giardino dei ciliegi, a cura di Luigi Lunari, Milano, Rizzoli, 1974

- Valentina Cortese. In bilico tra disperazione e allegria, tra lacrime e frivolezza

Il Piccolo Teatro è un luogo dove abita la poesia!

A cominciare dal suo cortile attraverso il quale sono passata entrando e uscendo per vent’anni. Questo cortile per me era come un grembo materno, era una cuccia in cui mi rifugiavo ogni volta prima di entrare in palcoscenico, e qui ho sofferto e vissuto tutte le mie ansie, le mie speranze, le mie gioie, i miei tormenti, le mie angosce, le mie paure, i miei trionfi. Trionfi dovuti alla magica poesia di Strehler, di cui questo cortile è testimone da sempre e sembra conservare l’eco degli applausi, fino a rimanerne impregnato, quasi a farli risentire a chiunque lo attraversi. Quel cortile, separato dalla sala del Piccolo da un portico angusto e da un muro secolare, è per me come la cassa di risonanza di un violino. È lì che gli applausi e le emozioni della storia del Piccolo, di Strehler, di noi attori e mia, escono dal palcoscenico dove il nostro lavoro si è creato e vanno in giro per il mondo.

Quanti ricordi! Quanti momenti sublimi e toccanti, quante gioie e quante paure… E le urla entusiasmanti del pubblico. E il ricordo struggente di quelle lontane notti, per esempio, in cui Giorgio Strehler, insoddisfatto delle tante ore di prove, di lavoro duro, improvvisamente si illuminava, si accendeva e, come un prodigio… quasi in uno scoppio di colori e di luci, buttava fuori tutta la sua immensa bellezza interiore, eccezionale, e trasmetteva a noi attori quel suo mondo straordinario, quella sua poesia vissuta intimamente in stretto collegamento con esseri umani e soprattutto con universi sconosciuti ad altri… e noi lì, a seguirlo incantati, affascinati, avvolti da questo fluido fatto di magia, indescrivibile. Lui, il grande Burattinaio, tirava i suoi fili misteriosi e noi, quasi senza accorgercene, ci lasciavamo andare… andare al personaggio, al teatro… con un abbandono totale di fiducia, con un totale sacrificio d’amore… e poi, all’alba, tornavamo a casa leggeri, felici, rinati… appagati.

Ricordo sempre con dolce, grande nostalgia quelle rare notti. Dio, com’era bello il teatro vissuto così! Strehler è stato, per me, il mio Burattinaio e io la sua marionetta, legati da un filo impalpabile fatto di ricordi, di tenerezze, di bufere… di poesia e di tanto amore e di tanto teatro…

[…] Con Strehler ho anche litigato… spesso. Con tanto amore, però, perché lo scopo era lo stesso: fare il meglio possibile. Io del mio personaggio. Lui del suo spettacolo. Con lui il lavoro è vivo, graffiante; è bellissimo creare le cose insieme. Lui ti porta su questo filo di poesia che è indescrivibile.

Con Giorgio ho imparato molto, sia sul piano umano che su quello professionale. Ho imparato con lui a capire più profondamente i personaggi oltre che ad amarli; ho imparato a sviscerarli, implacabilmente, senza rinunciare mai al minimo dettaglio, a pretendere da me stessa sempre il cento per cento, come Strehler dice e vuole da tutti noi. Pretendere il cento per cento per riuscire a dare almeno l’ottanta perché al pubblico ne arrivi almeno il sessanta e perché ne ricordi almeno il trenta per cento. Questo è un po’ il dramma di noi attori: il nostro “scrivere sull’acqua”; e Strehler ci ha insegnato, tra le altre cose, che proprio perché scriviamo sull’acqua dobbiamo lavorare duramente e lottare come se “scrivessimo sul marmo” […].

Che cosa cerco io nei miei personaggi? Che cosa cerca un attore nei suoi personaggi? Quello che c’è. In fondo, in un personaggio si cerca sempre una verità umana: una verità il più possibile profonda, articolata, dialettica e contraddittoria. Sì, contraddittoria: i personaggi più veri sono quelli che si contraddicono con se stessi, che sono divisi in due metà, l’una in lotta con l’altra. Giovanna Dark in Santa Giovanna dei Macelli, Ilse nei Giganti della montagna, Lulu nella Lulu di Wedekind, Liuba nel Giardino dei ciliegi: quattro miei ultimi, più cari personaggi. Tutte donne contraddette. Giovanna, tra fede e conoscenza, amore di pace e scelta della violenza. Ilse, tra la umana modestia del mestiere e la universale grandezza della poesia. Lulu, il bene e il male, la purezza e il peccato, l’aspirazione al cielo e la forza dell’inferno. Liuba, la libertà di essere come si è – con tutti i propri difetti, le proprie debolezze – e il prezzo pagato per esserlo: solitudine, rovina totale. Liuba mi assomiglia, ha tanti miei difetti: butta via il denaro, incosciente, apparentemente superficiale, leggera, infinitamente femminile e che non riesce e non vuole staccarsi dalla sua infanzia, come me. È continuamente in bilico tra la disperazione e l’allegria, tra la frivolezza e le lacrime. Si dà con molta generosità a tutto e a tutti, inconsapevole e a volte anche consapevole dei disastri a cui va incontro, ma tiene gli occhi chiusi, non vuole accettare, non vuole credere, si illude sempre che succeda qualche cosa, un miracolo che la salvi all’ultimo momento. Ma è troppo fragile per lottare fino in fondo e sbaglia con tutti gli esseri umani, sbaglia sempre. È come una piccola rondine che si butta a capofitto nella vita spezzando le sue tenere ali. Nella sua teatralità Liuba raggiunge addirittura momenti deliranti fino allo spasimo e nel suo delirio ci crede, è vera. Lei è tutta teatro, è un personaggio fuori tempo, insomma, vive una sua dimensione di un suo teatro in un mondo diverso dalla realtà. È una passionale dalle lacrime e dalle gioie violente, esuberante nell’allegria quanto nel dolore. Anche se c’è scritto che Liuba Andreievna non deve piangere mai… c’è sempre quella didascalia di Čechov: «Ride tra le lacrime o ride piangendo o piange con un sorriso». Forse Čechov voleva dire che non ci deve essere l’una cosa senza l’altra, al mondo. Certo, fatto così, il personaggio è molto difficile. Con Strehler abbiamo dovuto scegliere la via più impervia e più rischiosa, ma certo la più affascinante. Tutti quelli che si sono chiesti il perché della mia teatralità in questo ruolo… ebbene, ora lo sanno.Valentina Cortese, Una “cuccia” per Liuba spendacciona, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

Al Piccolo Teatro debuttai con Čechov e di Čechov fu anche il mio ultimo spettacolo. Strehler aveva già diretto Il giardino dei ciliegi vent’anni prima, ma volle riproporlo con l’interpretazione mia, di Gianni Santuccio, che tutti chiamavano “Ciccetti”, Renzo Ricci, Giulia Lazzarini, Franco Graziosi, Monica Guerritore, appena diciassettenne, e altri bravissimi attori. Fu un’edizione memorabile, sia per la scenografia bianca e allusiva, sia per lo stile dell’interpretazione, in cui il verismo è stemperato e filtrato da accenti simbolici. Io cercai di presentare Liuba con un’interpretazione elegiaca e malinconica, con pause, sfumature, sospiri, grandi gesti delle braccia, mantenendomi comunque su registri velati, leggeri e minimali. Liuba è un personaggio russo, tutto sul filo del rasoio, che si butta nelle cose, che quando dà affetto ne dà fin troppo e quando si dà, si dà tutta. Una creatura un po’ zingara, un po’ migrante, come lo sono stati molti russi. […]

Tornare a lavorare con Giorgio è stata una grande gioia. Lui mi portava a una poesia indescrivibile, tirava fuori il massimo. In quell’edizione dei Ciliegi lasciò noi attori molto liberi. Lui non faceva che metterci sul binario giusto e noi quasi non ci accorgevamo delle cose che ne scaturivano. Tra le qualità di tutti i registi con cui ho lavorato, a Giorgio riconosco la capacità di impostare il lavoro prima di tutto, di creare l’atmosfera.

[…] Il Giardino l’abbiamo portato in tournée in numerose città italiane e, tra il settembre e l’ottobre 1976, fummo in scena anche a Parigi. Un trionfo. Finito lo spettacolo la gente cominciò a entrare nel camerino per farmi i complimenti, ma io ero stanca e non avevo la forza di seguirli: a un certo momento uno di loro mi abbracciò senza darmi il tempo di vederlo in volto e mi disse delle parole così belle che mi chiesi chi fosse. Mi scostai e lo guardai in faccia. Era Peter Brook e gli dissi: «Rimetti giù la testa sulla mia spalla e ripeti le stesse cose».Valentina Cortese, Quanti sono i domani passati, a cura di Enrico Rotelli, Milano, Mondadori, 2012

- Monica Guerritore. Terrorizzata dal grande Maestro