L’anima buona di Sezuan, che Strehler presenta al Piccolo, rifacendosi in buona parte alla messinscena di Amburgo di quattro anni prima, diventa una metafora della nostra vita quotidiana nell’alienazione delle città, nonché di quella schizofrenia individuale e sociale che lacera l’uomo, sempre diviso fra bene e male.

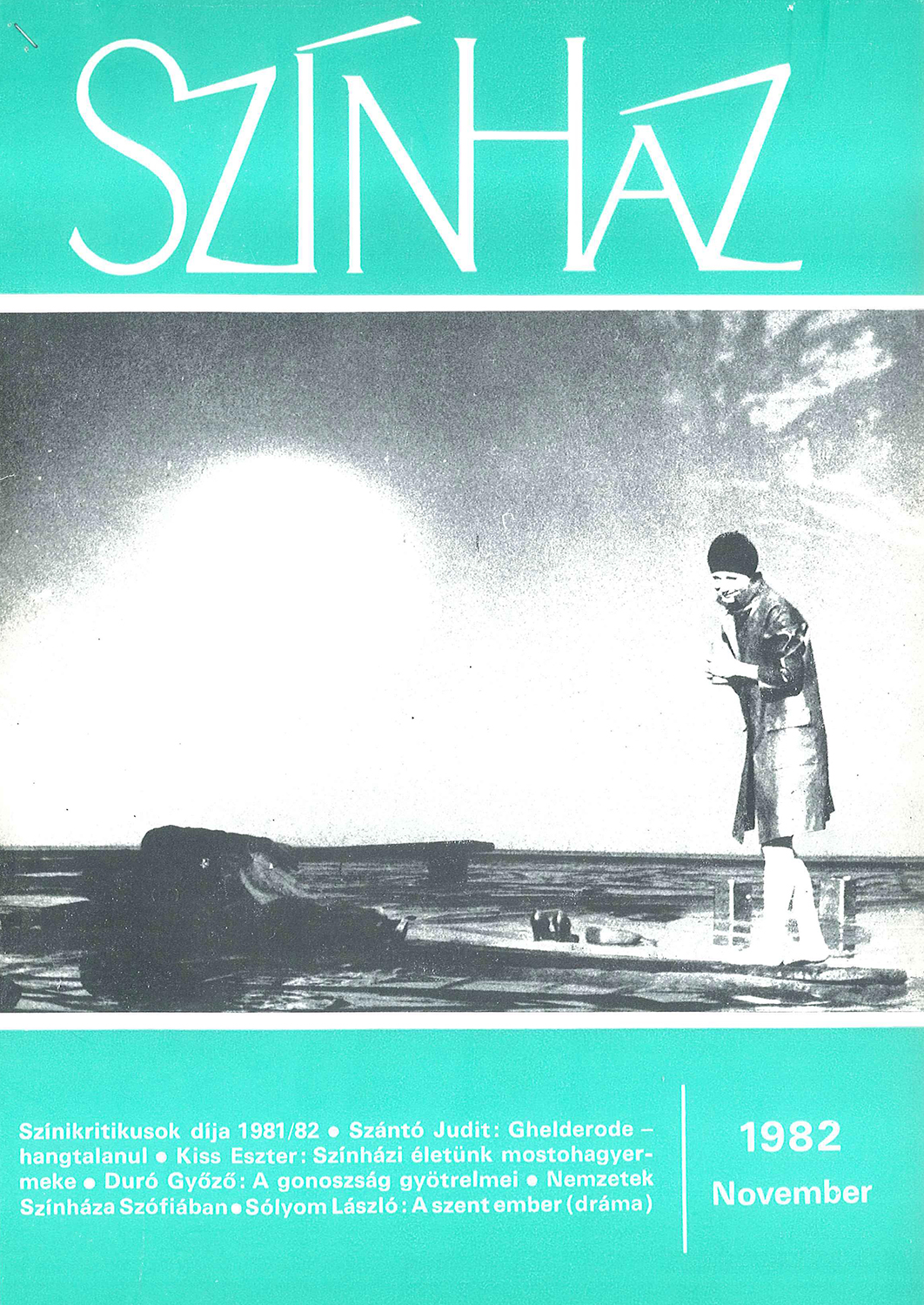

Sezuan è un lembo di terra sperduta ai limiti del mondo, sorta di atollo circolare che ruota occupando tutto il palcoscenico e gira nell’infinito variare dei giorni, in mezzo a una landa putrida e grigia forata da un pallido sole-luna.

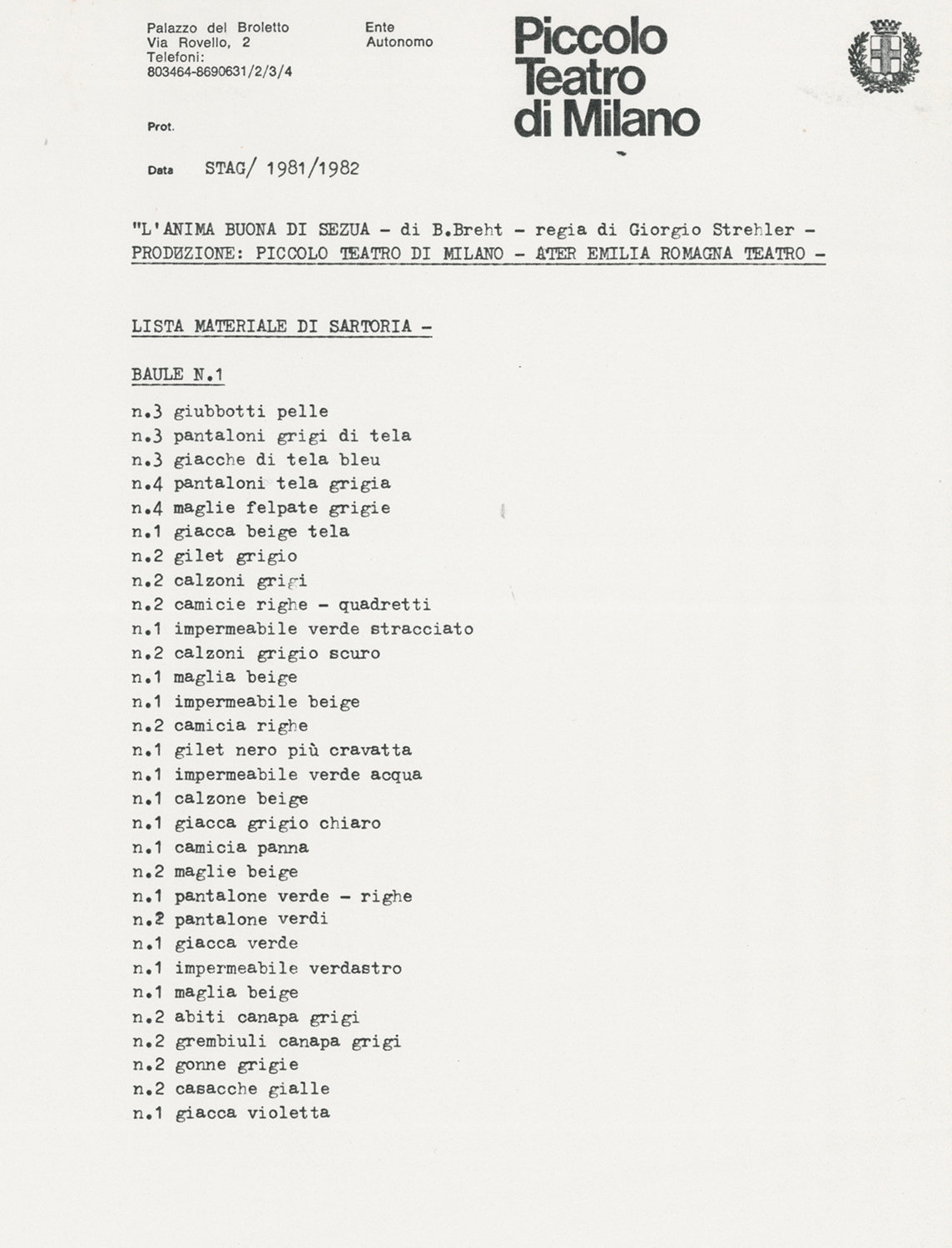

Andrea Jonasson si sdoppia infaticabilmente tra la tenera prostituta, tutta abbandoni ed esaltazioni, e il cugino cattivo, dagli occhiali scuri e la volgare dentiera d’oro: un’ombra beffarda, con la quale deve coesistere, costruita con tratti secchi e stilizzati. Un gioco teatrale che resta sempre scoperto: è proprio sotto i nostri occhi che la prostituta di buon cuore, in basco, abito grigio chiaro, scialle semplice con sopra disegnato un volo d’uccelli (i costumi, di poetica asciuttezza, sono di Luisa Spinatelli), si trasforma nel feroce Shui Ta, crudele marionetta dai neri abiti maschili.

L’anima buona di Sezuan

1981

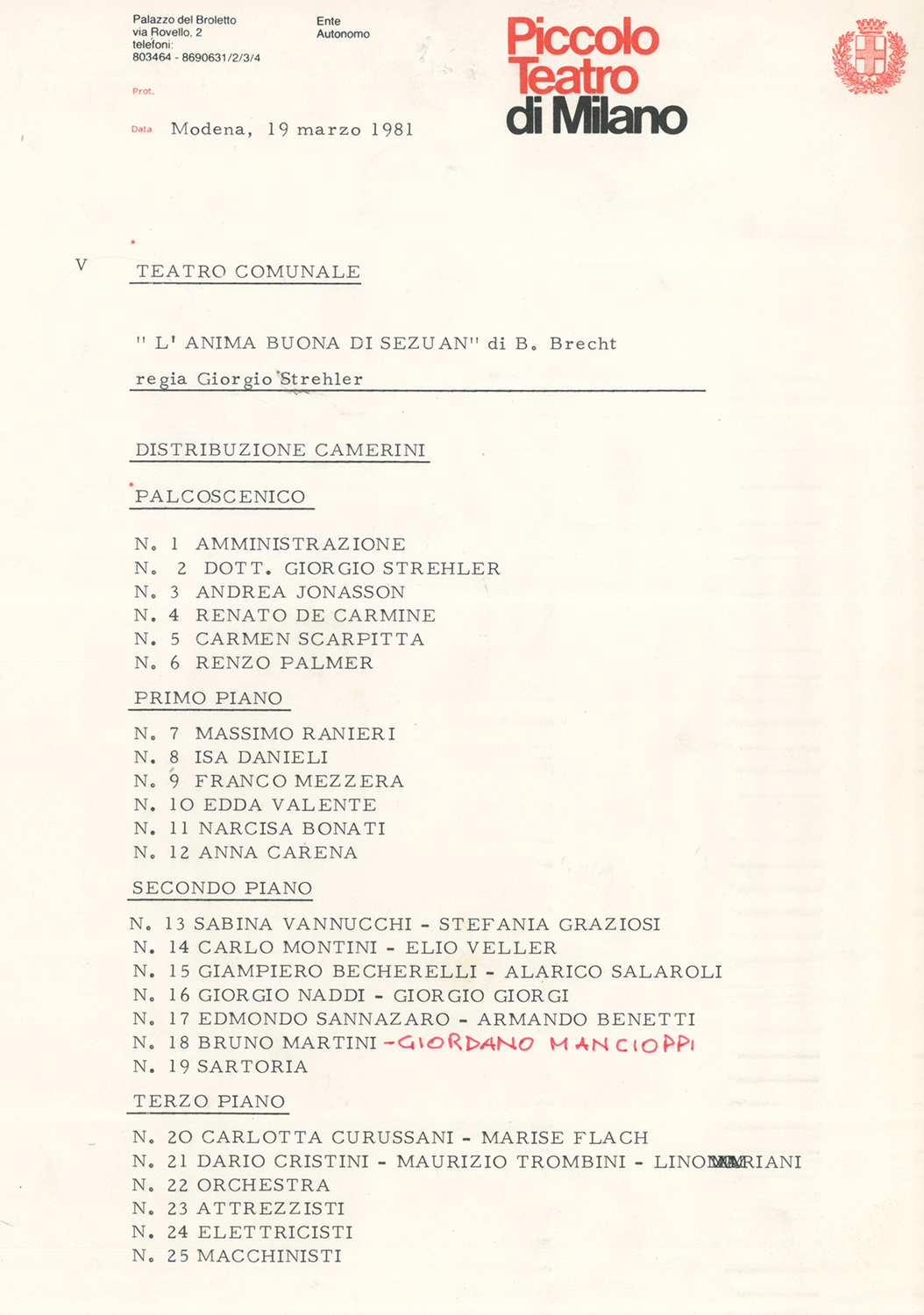

Personaggi e interpreti

Wang Renato De Carmine

Primo dio Franco Mezzera

Secondo dio Carlo Montini

Terzo dio Elio Veller

Shen Te / Shui Ta Andrea Jonasson

La vedova Shin Carmen Scarpitta

L’ex padrona di casa Narcisa Bonati

L’ex padrone di casa Giampiero Becherelli

Il nipote Maurizio Trombini

Il cognato zoppo Giorgio Giorgi

La cognata incinta Sabina Vannucchi

Il ragazzo Andrea Perrone

Il nonno Edmondo Sannazzaro

La nipote Stefania Graziosi

Lin To Giorgio Naddi

Mi Tzü Edda Valente

Il poliziotto Alarico Salaroli

Yang Sun Massimo Ranieri

La signora Yang Isa Danieli

Shu Fu Renzo Palmer

Il mercante di stoffe Armando Benetti

Sua moglie Anna Carena

Il disoccupato Dario Cristini

La vecchia prostituta Carlotta Curussani

Il bonzo Angelo Mariani

Scene di Paolo Bregni

Costumi di Luisa Spinatelli

Musiche di Paul Dessau

Collaborazione musicale di Peter Fischer

Movimenti mimici di Marise Flach

Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’Amato

Assistenti alla regia Henning Brockhaus, Annarosa Pedol

Assistente musicale Raoul Ceroni

Testo di Bertolt Brecht

Traduzione di Giorgio Strehler e Luigi Lunari

Regia di Giorgio Strehler

Modena, Teatro Comunale, 9 aprile 1981

Riprese

- 1981, 1982

Dopo repliche a Milano e Ravenna, in autunno lo spettacolo è di nuovo in scena a Milano.

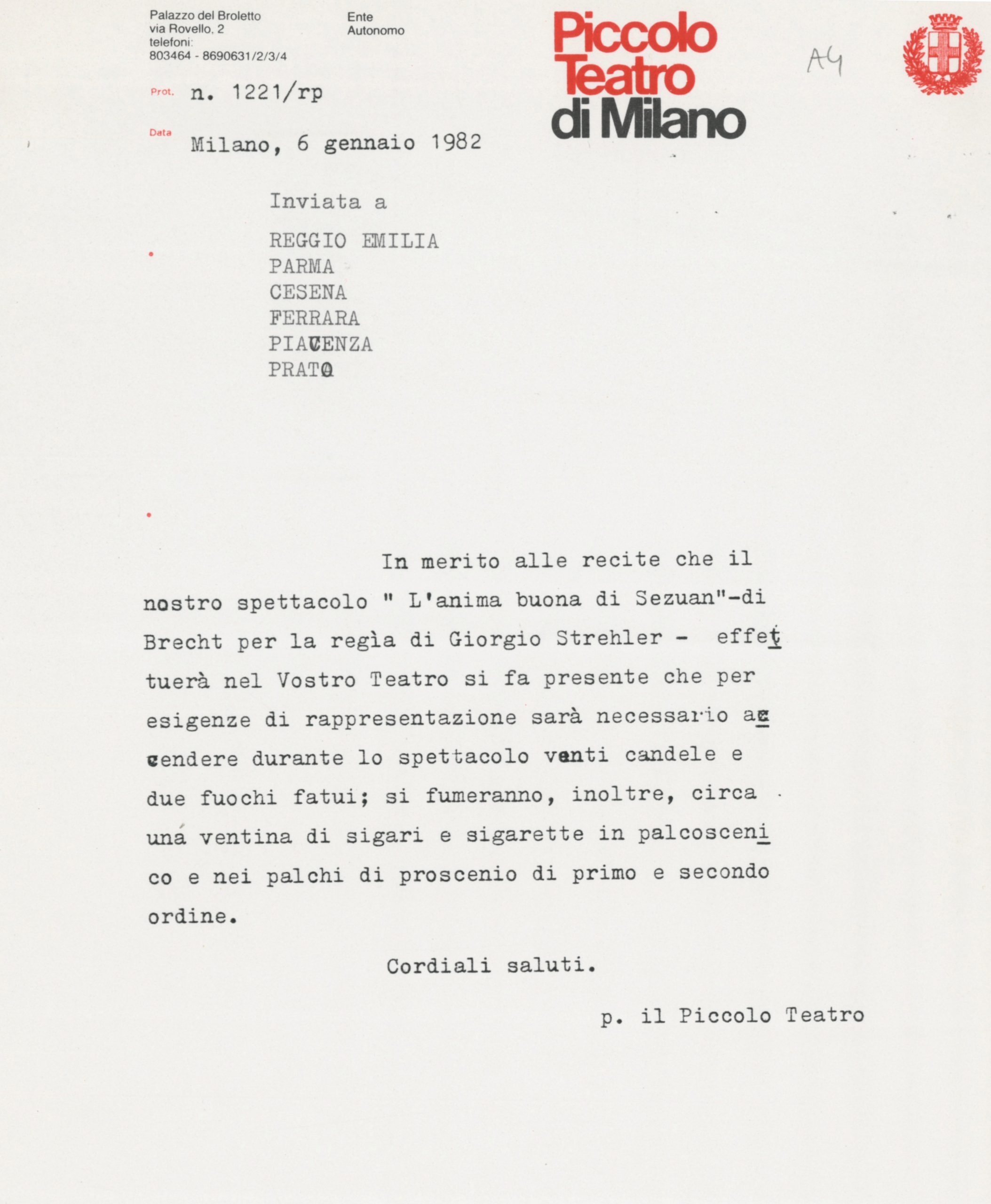

Nel 1982 L’anima buona di Sezuan è ripreso a Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Cesena, Piacenza, Prato, Budapest, Vienna e Berlino Est (con i monologhi della protagonista recitatiti in tedesco), Parigi, Milano e Bari.

In alcune recite il ruolo della Vedova Shin è interpretato da Anna Saia, quello della Signora Yang da Isa Di Marzio, quello di Shu Fu da Mario Valgoi, quello della Moglie del mercante di tappeti da Iris De Santis, quello della Nipote da Cinzia Gabatelli.

Strehler ne parla

- «Come i Troiani dunque, anche noi…»

È questo il verso conclusivo di una poesia di Bertolt Brecht che ho letto, all’inizio delle prove, ai compagni dell’Anima buona di Sezuan, edizione 1981 del Piccolo Teatro, cioè venticinque anni dalla sua prima comparsa sul nostro palcoscenico. Una intera generazione fa.

Una dedica al nostro e al loro lavoro. Perché il sentimento di questa breve lirica vuole essere il segno della nostra disperazione, ma anche della nostra fiducia non tanto nel futuro della nostra guerra (quella che iniziammo con Paolo Grassi più di quarant’anni fa) per un teatro diverso in un mondo diverso, quanto nel valore del semplice gesto dell’uomo intento al suo lavoro per difendere le cose che ama e in cui crede. Fiducia negli sforzi di tanti altri, oltre che nostri, per non lasciare abbattere le triplici porte così sconnesse di questa nostra Troia, dagli invasori della dissoluzione, dai massacratori della vita, con sistemi sempre più occulti e più perversi. Fiducia nei valori fondamentali dell’esistenza umana, gli unici capaci ancora di annientare la barbarie che ci circonda.

Non c’è nessun trionfalismo, nessuna piccola caparbietà, nessuna nostalgia di coerenza nel riproporre, da parte nostra, quest’opera di Brecht, scritta nel 1939, alle soglie di un’altra barbarie, diversa e uguale, come la barbarie è sempre, perché i mostri si rassomigliano sempre e il fantasma di Guernica è sempre pronto a divorare le sue colombe.

C’è semmai la constatazione, per noi chiara, vorrei dire serena, che questa “parabola drammatica” ha riconquistato (se mai l’aveva persa) una sua necessità, una sua attualità tragica, una sua ancor più sconvolgente novità formale, di quanto non l’avesse nel momento della sua scrittura.

Le opere dei poeti o impallidiscono e svaniscono nel tempo, giudice implacabile, o si fanno più forti, gridano più alto e si impongono con più violenza nelle contemporaneità dei posteri. In un mondo come il nostro, in cui – mi pare – si sta realmente perdendo ogni misura e, quindi, anche e soprattutto la misura della bontà perché incapaci ormai di intenderla come “atto quotidiano” (cantare una canzone, montare una macchina, piantare qualcosa. «Questa è bontà» dice Brecht), incapaci di vivere la poca bontà di cui disponiamo come “normalità” e non come eccezione, in un mondo in cui il problema del male è solo la prova dell’orrore che è diventato ormai un’abitudine (ed è questo il fondo dell’orrore), in cui tutto ormai “costa troppo caro” in ogni senso, per poter dirsi noi, ancora, interamente umani, in cui fissiamo quasi con freddezza la violenza che esplode in ogni minuto della nostra giornata e in cui persino il “divertimento” è diventato, sui nostri piccoli schermi notturni, un continuo massacro a colori, un’opera come L’anima buona di Sezuan sembra quasi fotografare, sotto il profilo dell’arte, questa atroce schizofrenia che si è impadronita di noi.

La schizofrenia di Shen Te, anima buona, e di Shui Ta, anima cattiva, è la nostra stessa schizofrenia che ci viene riproposta nella luce implacabile del teatro, nostro specchio e nostra vita, messa davanti a noi perché in essa noi ci si possa riconoscere e capire. E questa schizofrenia non è solo quella dei grandi doppi della letteratura (Stevenson e Il Dottor Jeckyll e Mister Hyde, tanto per intenderci), non è solo il problema del nero che è in noi, del nostro inconscio, che purtuttavia ha certamente una sua eco nella parabola brechtiana. Non è solo, insomma, “problema di coscienza”. È piuttosto un paradigma della “schizofrenia sociale” nella quale viviamo. È il paradigma di questa spirale di dissociazione che sembra non avere più una soluzione di continuità. E – in questi giorni – molto spesso ho pensato a ciò che Fornari [Franco, autore di numerose pubblicazioni in cui evidenzia gli aspetti psicoanalitici della guerra, ndr] più di tutti ha intuito su questa nostra “follia dell’era atomica”. Impossibilitati di fronte al “terrore atomico” – che ci assicura la nostra morte insieme a quella altrui – di riversare il nostro “male” nell’“Altro” per esorcizzarlo, impossibilitati a distruggere i nostri Shui Ta, perché siamo costretti a riconoscere che Shui Ta siamo noi stessi e che uccidendo il “nemico cattivo”, il cattivo cugino, saremo fatalmente uccisi anche noi, resi dunque sterili persino in questa nostra magia da infanti, che pure – in qualche modo – ci consolava, e nello stesso tempo non ancora abbastanza adulti da accettare la nostra realtà umana “così come è”, la nostra responsabilità sociale “per quello che è”, è di accettare la nostra depressione per uscirne se possibile maturi, “uomini”; noi viviamo il crepuscolo di questo giardino manicomiale del mondo in cui ancora, nel suo spazio di vuoto perlaceo, intorno a una distesa di fango e di acque e di rifiuti, sorgono e tramontano lune e soli agitandoci con tanto poco amore e gridando, chiedendo aiuto agli dei, alla Storia, alla Ideologia, per strapparci appena un poco dalla Grande Angoscia che ci pervade. Ma questa angoscia è “in noi”. E la sua dissoluzione è solo in noi e tra noi. È affare nostro, di noi, appunto, “effimeri di questo pianeta – ultimo rifugio – che è fatto così”. E perciò il gesto conclusivo dell’Anima buona, che non poté essere buona e che noi abbiamo fatto rivolgere al pubblico, perché ci è parso implicito nello svolgimento del testo, chiedendo aiuto, là, alla gente riunita come simbolo del mondo e non altrove, investe la collettività con un grido-interrogazione che non può non appartenerci e non coinvolgerci con la perentorietà che hanno i grandi gesti della poesia. Non può soprattutto non investirci di responsabilità.

Tanto più greve di significati e di valori è, per un altro verso, questa che noi consideriamo una delle grandi opere della drammaturgia contemporanea, in quanto essa ci si presenta con una lievità formale, con una sua specie di distacco, di lontananza metaforica, con l’eleganza suprema del linguaggio che anche una traduzione può solo appannare un poco, ma non distruggere. E c’è in una sintesi, quasi sempre risolta poeticamente e drammaturgicamente, tutto o quasi tutto quello che, nel teatro, è venuto dopo quel 1939 che segna la fine del travagliato cammino di Bertolt Brecht compiuto con L’anima buona di Sezuan. C’è la grande lezione del “teatro epico” proposta non come “fatto didattico”, ma come risoluzione poetica, come modo nuovo di “fare teatro”. C’è, cioè, l’applicazione semplice e naturale di una nuova tecnica drammaturgica di cui il teatro non potrebbe oggi fare a meno per confrontarlo almeno con altre risoluzioni e altre proposte. C’è la “lezione didattica”, ma non didascalica, come la vorrebbe l’anti-brechtismo degli stenterelli. C’è la “dimostrazione”, ma non scolastica, della “famosa” scena di strada (altro feticcio per i brechtiani e per gli antibrechtiani). C’è il “teatro dell’assurdo”, c’è il “teatro gestuale”, in cui però il “gesto” non appare soltanto “liberatorio” di uno stato d’animo soggettivo, ma gesto socializzato, che discrimina, che connota non solo un carattere personale, ma un carattere sociale, storico. C’è il teatro “mimico”, il gioco-dramma della pantomima che inventa spazio e cose e persone. C’è molta clownerie, oggi che tanto si parla di questa possibilità drammatica (una delle infinite possibilità del teatro). Ci sono anche musica e canzoni che si integrano nel racconto e nello stesso tempo creano zone di pausa e di critica e di ripensamento. E ci sono brividi stilistici – mi pare fitti nel testo – che ci portano persino alle soglie dello sgomento beckettiano.Penso che la complessità e la compiutezza formale della sintesi, che si riscontrano nell’Anima buona di Sezuan, non possano, in definitiva, non porci, sotto il profilo dell’arte e del teatro, di fronte al grande problema Brecht, che tanti di noi hanno vissuto, in positivo o in negativo. Ancora una volta.

Forse nel momento meno opportuno che poi risulta, ai fini dell’arte, sempre il più necessario. Brecht è stato molto tradito e molto frainteso. Tradito e frainteso anche da coloro che ne hanno enfatizzato (spesso male) i valori.

Può questa rappresentazione dell’Anima buona di Sezuan far iniziare, come nuovo, perché mai in fondo c’è veramente stato, un discorso serio, pacato, dialettico e soprattutto non infantile sulla presenza dell’opera di Brecht nel cuore della nostra contemporaneità?

Oltre l’evidente coinvolgimento nostro nell’opera che oggi rappresentiamo, oltre il sentimento del suo messaggio (non ho davvero paura di adoperare questa parola “diventata sporca” per tanti nipotini di un’estetica “pura” che alla fine è soltanto l’estetica della frigidità), può forse anche questo “lavoro di teatro”, questa nostra “ricerca”, rappresentare il nostro pezzetto di legno, infilato nelle triplici porte sconnesse del nostro Teatro-Mondo?

«Come i Troiani dunque, anche noi…».Dal programma di sala de L’anima buona di Sezuan, stagione 1980-81

- È l’amore il tema dell’Anima buona di Sezuan

Questa parabola drammatica sul Bene e sul Male è sconvolgente, nella sua attualità, forse più oggi che nel ‘58.

[…] Il tema dell’Anima buona è l’amore. L’amore secondo Brecht è più dare che ricevere. È un Brecht molto umano quello di Sezuan, lineare e severo: la tensione stilistica è tutt’una con la sua persuasività ideologica. È il grande Brecht dell’esilio; senza falsi sentimentalismi, senza insipide utopie. È il Brecht che vede, da lontano, l’Europa precipitare nel baratro della guerra scatenata dai nazisti. Ormai sa bene che non basta più essere buoni. Bisogna lottare contro l’ingiustizia, bisogna travestirci anche noi, qualche volta, con la maschera della cattiveria, per scacciare la cattiveria dal mondo.

L’idea splendida è stata quella di dar due facce alla sua protagonista: Shen Te, la prostituta che è una rarità sulla terra perché è un’“anima buona”, compensata perfino dagli dei per la sua gentilezza, si dovrà trasformare nel “cattivo” Shui Ta, copia maschile efficiente e crudele.

[…] So bene che esiste ancora qualcuno che ha paura dei cosiddetti “messaggi”. Io non appartengo alle loro fila. Ma che mondo è mai questo, il mondo disegnato da Brecht che poi è il nostro, anche se non abitiamo in Cina (ma anche la Cina di B. B., beninteso, era una trasparente allegoria), un mondo dove la Bontà è costretta a pagare prezzi incredibili e dove, per sopravvivere, ci vogliono crudeltà e mancanza di scrupoli? La morale brechtiana è lì: finché esisterà, sulla Terra, una provincia come il Sezuan, dove l’uomo sfrutta l’uomo, un’anima buona dovrà sempre trasformarsi in anima cattiva.Riportato da Giorgio Polacco, “la Repubblica”, 6 aprile 1981

- Un testo profetico

Il testo è stato scritto nel ‘39, alla vigilia di una barbarie spaventosa, che Brecht sentiva nell’aria, ma a me pare scritto non oggi, ma addirittura domani o dopodomani. Brecht ha avuto questo grande sussulto per la parabola della bontà e della cattiveria, e oggi noi abbiamo lo stesso problema.

[…] Viviamo in un’epoca violenta, dove si sono persi i connotati e tutte le misure di quello che è il vivere e il convivere in pace. Tutto ciò l’Anima buona lo mette in terribile evidenza. Ecco, dunque, perché ho voluto fare questo Brecht: con il pensiero che il mio lavoro possa portare almeno a un riconoscimento del problema; che la collettività possa porsi delle domande davanti a un testo così attuale.

[…] Non ricordando nulla dell’altro allestimento, ho considerato l’Anima buona come se fosse stato scritto addirittura non da Brecht, ma da qualcun altro nostro coevo. Il tema ci riguarda tutti. Si tratta di una parabola terribile: la protagonista si trova alla fine con le mani rivolte verso il pubblico a chiedere aiuto, a domandare se è possibile cambiare il mondo.Intervista di Vittorio Spiga, “Il Resto del Carlino”, 9 aprile 1981

- La scintilla del teatro che brilla nel buio con una sua luce inconfondibile

Cari amici!

Come sempre le mie parole di augurio e di ringraziamento a tutti, senza divisioni di compiti, categorie o ruoli. Siamo tutti qui per “fare teatro”. Cioè per dare qualcosa di noi al mondo, realizzando, in cose vive e concrete, le parole dei poeti che noi serviamo.

È stato un lavoro, ancora una volta, molto duro e molto sofferto. Forse più del solito. Chissà che i “demoni cattivi” del teatro e della vita non si siano accaniti contro di noi proprio perché stavamo esorcizzandoli, stavamo smascherandoli? E anche perché si sono accorti che stavamo compiendo il nostro lavoro-missione molto bene, con dedizione e umiltà di cuore.

Non devo ringraziarvi. Dobbiamo ringraziarci l’un l’altro per essere stati insieme nei momenti difficili e nei momenti esaltanti e per essere stati, in questo modo, un piccolo “esempio”, una prova che si può ancora – anche se sempre più dolorosamente –, si può ancora “fare teatro” con dignità, con dedizione, con coscienza di uomini. Il nostro spettacolo, qualunque sia il risultato, è una cosa che appartiene a una comunità di esseri umani che hanno vinto la loro battaglia proprio per essere una comunità e non delle solitudini riunite per caso, per fare, una o più sere, uno spettacolo di teatro. Questa è, per me, la cosa più importante. Poi ci sono i risultati del nostro lavoro.

Credo che possiamo essere contenti di ciò che abbiamo costruito. L’altra sera o notte, chi si ricorda più?, ho sentito, ho visto accendersi la scintilla del teatro che brilla nel buio con una sua luce inconfondibile. Ma dobbiamo essere molto vigili, molto coscienti: quel piccolo fuoco può non riaccendersi. Basta poco. Dobbiamo trovare tutti una tensione serena, una calma attentissima e, se possibile, anche una gioia di dire e fare certe cose, per la gente. Dobbiamo essere semplici e profondi, densi e lievi, e tutto nello stesso tempo! Dietro le nostre spalle, i nostri compagni – a simbolo di tutto ciò – devono muoversi rapidi e silenziosi per prepararci i luoghi delle nostre parole e delle nostre azioni. E tutto deve scorrere con facilità, con leggerezza, proprio perché si dicono e avvengono cose che pesano molto, che pongono grandi interrogativi.

Il mio compito è finito. Ed è giusto che finisca sempre così, nel silenzio e nella solitudine. Il teatro è vostro. Siete voi, compagni attori, apparatori, musici, siete voi che con voci e gesti e corde e legno e piccole leve manovrate da mani umane, strumenti suonati da dita umane, siete voi, padroni di queste “cose del teatro”, a essere i protagonisti dell’evento teatrale. Spero di avervi aiutato e, anche se penso ai miei errori e ai miei mancamenti, sono convinto di avervi dato sempre molto amore. Datelo, ora, a vostra volta, al mondo riassunto che vi aspetta, giù nella sala.

E sapete chi vorrei ringraziare, invece? Chi dobbiamo ringraziare? Questo vecchio teatro “all’italiana”, coi suoi palchi, il suo bianco e oro un poco stinto, con le sue poltrone di ferro nero e velluto rosso un poco consunto, nel quale siamo vissuti come dentro a una grande viola d’amore. Quante volte vi ho visti nei palchi, con i visi illuminati dalle luci della scena, guardare le prove. Apparire e scomparire per essere sulla scena, come attori e interpreti, poi ritornare a essere pubblico estatico. I vostri visi erano bellissimi perché apparivano illuminati dalla luce del teatro. Anche lui, con la sua presenza fisica, è un protagonista del teatro che questa sera facciamo.

Grazie a lui, dunque, grazie a tutti noi, agli amici dell’Ater, ai compagni di lavoro di un altro teatro che si sono uniti a noi con dedizione e affetto, grazie al mestiere che abbiamo scelto e che è il più bello ma anche il più disperato del mondo.

Giorgio StrehlerLettera dattiloscritta alla compagnia dell’Anima buona di Sezuan, aprile 1981 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- Brecht è un uomo vivo, umano, un poeta

A Modena è stato un gran successo; gli attori ne erano addirittura commossi. E poi i giovani… i giovani sono stati la grande sorpresa di questo spettacolo: hanno affollato sempre le repliche, hanno sottolineato sempre i punti “giusti” con l’attenzione, con l’applauso, con la voglia di capire. Un incontro importante.

[…] Non credo che l’Anima buona sia datata: forse le cose del passato non hanno alcun rapporto con noi? Nossignori, ce l’hanno, magari critico, ma ce l’hanno sempre. L’attualità della poetica di Brecht ci è stata rivelata proprio dalla presenza dei giovani di cui parlavo prima. […] E questo mi conforta: Brecht ha ancora una rispondenza dentro di noi. Del resto non ne ho mai dubitato.

[…] La domanda che mi sono fatto al termine delle prove è stata: «Cosa direbbe Brecht?». Credo che Brecht ne sarebbe contento: perché il suo è un mondo di poesia, un mondo di idee, certo; ma dove c’è posto anche per il sentimento e il divertimento. Altro che noia. Un poeta sa come attirare l’attenzione della gente e io non credo proprio che la freddezza sia il modo giusto di leggere Brecht. Quest’Anima buona è stata fatta con osservanza e recitata in uno stile che non è né realistico, né sentimentale: i rapporti e lo stile dello spettacolo sono severi, ma c’è sempre quel tanto di poesia che si trasforma in immagini, nella voce e nel gesto di un’attrice, di un attore. E la gente lo sente. Sono solo i piccoli mostri di disumanità che possono pensare che il pubblico se ne debba stare tranquillo, estraneo. La gente, invece, ha i suoi brividi eccome. Il fatto è che Brecht è stato spesso rappresentato in Italia, e non solo in Italia, come se fosse altro da quello che è: come un signore noiosissimo. E così la gente si è stufata. Altro che “caporale Brecht” come lo chiamava il povero Flaiano: Brecht è un uomo vivo, umano, un poeta.Intervista di Maria Grazia Gregori, “l’Unità”, 28 aprile 1981

- Il grido di una persona sola in un mondo di persone sole

In questi ultimi decenni il mondo si è imbarbarito, si è fatto più violento. Brecht scrisse L’anima buona di Sezuan nel ‘39, mentre stava per scoppiare una guerra spaventosa, ma oggi l’umanità ha scoperto il modo di fare la guerra definitiva, atomica; l’umanità è capace di distruggere completamente se stessa. Si può, in questo mondo impaurito, disperato, disgregato, in questo mondo di persone sole, stare insieme, capirsi, «essere amici al mondo» come diceva Brecht, senza rischiare di essere accoltellati, distrutti? È una domanda angosciosa che Brecht pone, ma alla quale non risponde. L’anima di Sezuan non è riuscita a essere né tutta buona, né tutta cattiva. Alla fine del dramma il cattivo Shui Ta lascia il posto alla buona Shen Te, che è però una “buona” disperata e non sa che cosa farà domani, non sa se dovrà dar vita di nuovo al cugino perché l’aiuti. Lo sbaglio che Shen Te ha commesso, mi pare voglia dire Brecht, è quello di aver voluto risolvere da sola il dilemma del bene e del male. E invece non ci si salva da soli. O cambiamo insieme, diventiamo buoni insieme, reciprocamente comprensivi e tolleranti, o è il fallimento, il disastro.

L’ultima battuta prima che cali il sipario è: «Aiuto!». Shen Te corre al limite della ribalta e invece di protendere le mani verso l’alto, verso il cielo, le tende verso il pubblico e dice «Aiuto!», piano, semplicemente. Shen Te si rivolge al pubblico, alla platea perché rappresentano l’umanità, il mondo, il prossimo, e chiede di essere aiutata. Come? Alzandoci tutti insieme e dicendo basta alla cattiveria, alla violenza, all’egoismo, all’indifferenza. È il grido di una persona sola in un mondo di soli. Un modo per farci capire che non si può essere felici in mezzo a un’umanità infelice.Intervista di Maria Grazia Bevilacqua, “Famiglia Cristiana”, 13 dicembre 1981

- Le mie due anime: Goldoni e Brecht

L’anima buona di Sezuan, diretta da me per la prima volta nel 1958 al Piccolo Teatro e poi rifatta del tutto diversa – in lingua tedesca – ad Amburgo nel 1977, e infine presentata in un’ultima edizione italiana nel 1981, ha già avuto un suo diario nazionale ed europeo, e sempre ha commosso profondamente i suoi pubblici, sempre li ha fatti “sentire” e li ha fatti pensare.

Sembra quasi che con il passare del tempo, con il decantarsi, con il venir meno delle situazioni e di certi motivi urgenti di lotta e di polemica di una parte del teatro di Brecht, L’anima buona di Sezuan sia una delle opere che più emergono con il valore di una universalità di temi e di linguaggio, in cui tutti noi, abitanti di un mondo troppo artificialmente diviso, in una società impazzita che forse corre verso una distruzione planetaria, siamo protagonisti e possiamo riconoscerci.

L’opera scritta alle soglie della seconda guerra mondiale, nel 1939, ha acquistato nel tempo una nuova sconvolgente attualità. Per questo l’abbiamo allestita, l’abbiamo recitata in Italia, a Berlino, nella città di Brecht, e oggi la recitiamo a Parigi, nella “nostra” Parigi, come culmine di un nostro itinerario o viaggio nell’Europa.

[…] Il Piccolo Teatro ha portato a Berlino L’anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht e Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni. Due spettacoli che in qualche modo simboleggiano il mio lavoro teatrale, ne forniscono alcune componenti essenziali, come i due poli estremi entro i quali si muove, da un lato, la fantasia, lo spirito di invenzione, la vitalità scintillante del teatro italiano della Commedia dell’Arte; dall’altro, il rigore analitico, la razionale moralità, l’impegno umanistico dell’indagine sociale del teatro tedesco di Bertolt Brecht.

Sono queste due mie scuole, una parte delle radici stesse della mia formazione di individuo e di uomo di teatro: sono queste le mie due anime. Ma se guardo indietro ai miei duecento spettacoli, mi accorgo che “forse” il mio lavoro ha tra i suoi scopi essenziali quello di tentare la conciliazione di questi apparenti mondi opposti: di dimostrare quale impegno umano, vitale e razionale si manifesti anche sotto il travolgente gioco della teatralità più esaltata dell’Arlecchino e quanta fantasia e gioia e amore per una vita umana solidale e pacifica si manifesti nei teoremi teatrali del teatro epico brechtiano. Ecco, dunque, due spettacoli in un certo senso riassuntivi della vita del Piccolo Teatro di Milano. […]

Da Berlino a Parigi, ci siamo rivolti e ci rivolgiamo sempre, con la storia di Shen Te e Arlecchino, all’anima dell’Europa che ci accomuna. Arlecchino e Sezuan, come brevemente e familiarmente li chiamiamo: il teatro italiano e il teatro tedesco, il “primo” e l’“ultimo” spettacolo della storia del Piccolo, la ragione della gioia e la gioia della ragione, una comune volontà di capire e di amare l’uomo, la vita, il teatro; un preludio, un prologo, concreto, vivo, amorevole, di quel Teatro d’Europa che su queste tavole sta nascendo.Così la mia Sezuan europea, “Corriere della Sera”, 16 ottobre 1982

Video

Fotografie

In tournée

Documenti

- Andrea Jonasson. Studiando l’italiano con Strehler

Ho un po’ paura, la paura di un attore che si trova a recitare in una lingua non sua. Ma questa esperienza tutta italiana è un’eccezione, un’avventura nella mia storia di attrice perché io sono e resto un’interprete di lingua tedesca. Sia Strehler che io, però, abbiamo pensato che questa era un’occasione un po’ speciale: si trattava di Brecht, un autore tedesco che amo molto e conosco bene. Eccomi qui, emozionata e felice a recitare con questo regista grandissimo che anche in Germania è un mito. Un regista che ha un rapporto stupendo con gli attori perché li aiuta, perché dialoga con loro, perché cerca la loro collaborazione.

[…] Mi ha proprio aiutato quello che Brecht dice sullo straniamento: vale a dire su come pronunciare le battute di un personaggio ponendosene al di fuori, quasi osservandolo. Umanamente la mia simpatia va a Shen Te, ma mi diverte molto fare Shui Ta. Per lui ho studiato una camminata particolare, un diverso modo di parlare. Ne ho fatto un po’ un fantoccio: una doppia fatica, certo, ma piacevole.Riportato da Maria Grazia Gregori, “l’Unità”, 22 febbraio 1981

Ricordo che un giorno, a Portofino, Giorgio mi ha detto che aveva intenzione di mettere in scena con me, in Italia, L’anima buona. Sono quasi svenuta, ma lui ha tagliato corto: «Io ti preparo qualche monologo, tu lo impari, lo registri, io ti faccio la critica e tu lo rifai…». È così che ho imparato a “parlare” in scena, prima più lentamente, poi più veloce. A un certo punto ho detto: «Non ce la farò mai!». E lui: «No, ce la farai.»

Settimane intere ho lavorato con il mio registratore. Lui ascoltava, si arrabbiava, criticava e mi faceva ripetere. Ho lavorato anche con una signora che mi ha corretto gli accenti, ma lui non era contento: ero diventata troppo manierata, troppo “birignao”. Allora, con un coraggio meraviglioso, Giorgio ha preso in mano la situazione. Quasi tutte le notti, fino alle tre o alle quattro, lui sdraiato sul letto, io ai suoi piedi, abbiamo fatto esercizi di velocità su come legare le parole, le aperte e le chiuse… Lui ha avuto una pazienza infinita con me, anche se, in qualche momento, avrei voluto ammazzarmi, seduta lì sull’orlo del letto senza sapere dove appoggiarmi. Poteva anche capitare che lui si addormentasse e che io continuassi, da sola.

Così ho imparato a fronteggiare le prove che erano durissime, malgrado sapessi come creare il personaggio e malgrado i miei colleghi italiani fossero adorabili con me, aiutandomi, ammirando la mia determinazione da Panzer. Ma io avevo una paura terribile del teatro italiano e Giorgio mi ripeteva: «Guarda, Andrea, che da questa prova dobbiamo uscire benissimo tutti e due, se no saremo distrutti insieme».Andrea Jonasson, Lavorare con sentimento, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

- Renato De Carmine. L’ingenuo candore di Wang

[Con Strehler] c’è un rapporto di collaborazione straordinario. In base a certe sue idee di regia, di sollecitazione nei confronti del personaggio, ti lascia libero di inventare, di creare il tuo personaggio nell’ambito di un racconto che lui ti fa.

[Il personaggio di Wang] mi piace moltissimo: è pieno di ingenuità, di sentimenti, crede ancora nell’amicizia, nella possibilità di rapporti con gli uomini, in una giustizia superiore. Posso arrivare direttamente al pubblico, parlandogli di certe mie ingenuità, arricchire il personaggio con la mia esperienza e le mie possibilità di comunicare con gli altri. Lo affronto tutte le sere con una carica di fiducia nei rapporti con la gente. Lo spettacolo si fa con il pubblico: quanto più riceviamo dal pubblico, tanto più il pubblico riceve da noi. Lo sento ogni volta, anche se ripetere lo stesso personaggio per centinaia e centinaia di sere diventa alienante. Ma fino a un certo punto, perché ogni sera il pubblico si rinnova.Intervista di Gabriella Aguzzi, “Il Cittadino”, 5 febbraio 1982

Nell’Anima buona sono stato l’acquaiolo Wang. Ero ancora giovane, assomigliavo un po’ a Brecht, con quella giacchettina blu. Un personaggio che ho amato molto, ingenuo, semplice. Confesso che ho preso a modello mio padre per farlo. Ricordo in Francia, una sera, all’uscita del teatro, tre ragazzi cercavano di imitare il passo dell’acquaiolo, allora io mi sono avvicinato e gliel’ho fatto vedere. E loro a chiedermi se io avessi mai fatto training…

Renato De Carmine, La famosa “lentezza” di frate Fulgenzio, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

- Massimo Ranieri. Strehler e l’istinto degli attori

Considerando prove e spettacoli, da sette mesi sono Yang Sun nell’Anima buona di Sezuan. Prima c’era la paura, la tensione, la difficoltà della preparazione, l’esperienza per me tutta nuova. Quel modo di provare mi sembrava la Luna, non l’avevo mai affrontato; ora c’è il settanta per cento di sicurezza. Finalmente ora incomincio a divertirmi; del resto in teatro la regola è: se vuoi divertire il pubblico, prima di tutto devi divertirti tu.

Mi dicevano: Strehler come Attila, vedrai, eccetera eccetera, le solite leggende. Forse sarò uno dei pochi benedetti, ma con me Giorgio è stato un amico caro, uno che ti dà mille indicazioni. Naturalmente ci vuole un po’ di tempo per imparare questi segnali. Poi, a un certo punto, ti accorgi che tutto diventa naturale e che questo vitalissimo artista ha tirato fuori da te il meglio del meglio.

E poi una cosa fondamentale: Strehler in Sezuan ha lasciato che seguissi il mio istinto. Un istinto che viene dai bassi napoletani, dalle balere e dai ristoranti in cui mi esibivo giovanissimo, dall’avanspettacolo. Amo moltissimo il mio ieri, amo moltissimo il mio oggi, amo moltissimo il teatro, il mio mestiere. Non potrei fare altro.Intervista di Maurizio Porro, “Corriere della Sera”, 5 dicembre 1981

- Enrico D’Amato. La complessità della (apparente) semplicità

Eravamo in tournée con l’Anima buona di Sezuan di Brecht a Berlino Est. Allora c’era il Muro e far passare quattro autotreni di materiale era un’impresa titanica. Mi ricordo lo sguardo di un funzionario: uno sguardo che esprimeva un rimprovero profondo, una specie di silenziosa sentenza di gigantismo nei confronti di quello che era considerato uno sperpero capitalistico e decadente. La sera della prima, lo stesso funzionario, entrando in teatro poco prima del pubblico, ebbe un sussulto e si lasciò sfuggire: «Ma come, tutto qui?». Non riusciva a credere che quella scena, apparentemente vuota contro un fondale di luminescenza impeccabile, avesse bisogno di quattro autotreni per essere trasportata. Ed è strano che quel funzionario di Berlino Est non ricordasse l’imperturbabile ironia di Brecht, anche lui costretto a spiegare, ad altri funzionari, che nulla è caro quanto il teatro povero.

Enrico D’Amato, in Giorgio Strehler o la passione teatrale. L’opera di un maestro raccontata al Premio Europa per il Teatro, a cura di Renzo Tian in collaborazione con Alessandro Martinez, Milano, Ubulibri, 1998

Rassegna stampa

- I due mondi di Sezuan

Un’ovazione d’oltre venti minuti filati, il pubblico assiepato sotto il proscenio, proteso festante dai palchi, riottoso a sfollare (ed è l’una di notte, lo spettacolo è durato quattro ore): questo l’esito della prima nazionale dell’Anima buona di Sezuan, di Brecht, al Comunale di Modena, regia di Strehler, coproduzione Piccolo di Milano-Emilia Romagna Teatro.

[…] Strehler si è servito di due componenti fondamentali della espressività scenica – lo spazio e la luce – per attribuire ai due tempi di questo suo mirabile, raffinatissimo allestimento due ben distinte cifre stilistiche.

Il primo tempo che (impropriamente, e solo per intenderci) potremmo chiamare il tempo di Shen Te, è all’insegna di un bianco stremato, tra sole e luna tremoli sul fondale, i personaggi talvolta in penombra, come il negativo di se stessi, in bianco clergyman i tre dèi bizzarri, in tunica e calotta biancogrigia Shen Te, tutta un accorrere e un palpitare di tenerezza.

Lo spazio è mobile e come senza fine: ruota a piattaforma, insieme alla carretta dell’acquaiolo Wang in tuta oltremarina, intorno alla casupola sghemba che è il solo bene di Shen Te, la sua povera tabaccheria; intorno c’è acqua palustre e vi si affonda, si corre su assi ed esili pontili. Ci si accalca e accapiglia, tra parenti poveri, nell’angusto magazzino di Shen Te, tra scaffali e barattoli; o, all’opposto, ci si cerca a distanza, come nel parco, sotto la pioggia, tra latte di benzina, nella scena di seduzione tra Shen Te e l’aviatore disoccupato Yan Sun, una elegia straordinaria della solitudine, sino all’esplodere di una ebbra giostra amorosa.

Poi c’è il secondo tempo, che, ancora impropriamente, potremmo chiamare il tempo di Shui Ta, solo a marcare la prevalenza dei “segni” che il personaggio malvagio vi imprime. La luce si è fatta sporca, dura, radente, una rossa insegna al neon campeggia sull’assurdo banchetto di nozze tra Shen Te e il suo uomo, altri neon sfrigolano nella notte sulla manifattura di Shui Ta, impietoso capitalista, mentre, sotto, al buio, uomini curvi spingono palle di tabacco.

Lo spazio copernicano del primo tempo, specchio di un mondo buono e ingiusto ma pur sempre con un suo centro, si è ora franto, disarticolato, è il mondo senza perno dei malvagi-giusti. Alti reticolati lo marcano, vi si accampano tetri capanni e Shui Ta e i suoi complici vi recitano dentro, a segnare il loro distacco da noi; oppure, sfrontati, scendono tra noi, l’acquaiolo dorme sereno in un palco di proscenio, gli dèi in frac e binocolo ammiccano dal loggione, l’aviatore, fattosi aguzzino, canta ribaldo lo sfruttamento tra le poltrone di platea. Sul finire, su Shen Te smascherata e costretta di nuovo alla bontà, si accampa su un alto muro bianco che la chiude: pochi metri, insomma, ci lasciano gli dèi per salvarci.

E diciamo subito di lei, di questa stupenda attrice che è Andrea Jonasson, alta, sinuosa, febbrile Shen Te, il palpitare dei grandi occhi glauchi sotto le ciglia, il mulinare delle braccia nel monologo della vana speranza, l’arrochirsi della voce nel dialogo immaginario col bimbo che ha ancora in grembo (rileggetevelo, voi che negate che Brecht sia un poeta); e poi rigida, spasmodica, goffa nel passo lungo di un travestimento impossibile, come Shui Ta, il ghigno atroce sotto gli occhiali neri, la dentiera d’argento. Che duttilità nel trascorrere tra tenerezza e ironia, tra dolcezza e sarcasmo.

[…] De Carmine fa, al suo fianco, un Wang solare, tutto molleggi e sbuffi e stupori, un grande bimbo innocente; Massimo Ranieri è un aviatore via via più aggressivo e ribaldo, e ricrea scenicamente la canzone del San Giammai, con una disperata progressione tragica; Palmer, irriconoscibile sotto il trucco, è un barbiere-gangster di protervo filantropismo; la Scarpitta, la Danieli, la Valente mettono rispettivamente durezza, petulanza, cinismo nelle loro anime dannate.

Quanto agli dèi, ho raramente visto Strehler, laico e ateo, divertirsi tanto a strapazzarli: a un tratto, li infila in un bidone alla Beckett, con uno sberleffo a distanza allo spiritualismo del padre dell’assurdo; e loro, che sono il Mezzera, il Veller, il Montini, lo assecondano con francescana remissività.Guido Davico Bonino, “La Stampa”, 11 aprile 1981

- Un grido verso il pubblico

Strehler ha scarnificato e prosciugato l’Anima buona da ogni scoria di concessione effettistica. Ha situato «la piccola casa fra gli alberi sul lago» in una distesa di fango, acque e rifiuti, landa emblematica di una terra che i tramonti dei soli e delle lune lasciano tristemente immutata; e, giocando magistralmente sull’immancabile “siparietto” brechtiano, ne ha fatto proiezione dello squallore di oggi, della livida atmosfera delle nostre città insicure. Insomma, la casa-negozio di Shen Te, la prostituta pura di cuore che, avendo ospitato, unica in tutta la città, tre dèi scesi a ispezionare la terra, ne riceve in regalo mille dollari d’argento, diventa il baricentro di un pianeta che gira perentorio intorno a un immobile sole. E tutto scorre come non vi fosse il cielo, fra gente avida, paurosa, cinica, incapace di un palpito autentico, pronta viceversa alla prevaricazione, al profitto.

Il candore accecante delle più recenti predilezioni luministiche strehleriane diventa qui un bianco lunare, con improvvise cadute di luce, spezzoni di oscurità, trapassi dalla solare anima tersa di Shen Te al risvolto buio e “cattivo” del suo doppio, ossia del simulato cugino Shui Ta. E così compenetrate risultano la proposta registica e la soluzione interpretativa che le stesse suggestive scene di Paolo Bregni sembrano disegnate sulla misura della protagonista prima ancora che sulla coralità della parabola, immagini oniriche più che evocazioni ambientali.

[…] Forse i momenti più magici restano affidati alla carica umana e poetica di Shen Te, capace di intenerirsi come una vergine dinanzi al richiamo dell’amore o esaltare in una pagina di splendida reinvenzione registica il toccante istinto materno che proietta il nascituro che ella porta in sé in una realtà-sogno di sensazioni, emozioni, atteggiamenti, dove il pathos non traligna tuttavia nel patetico.

Alla fine, quando s’accomiatano «tre delle più alte deità venute a Sezuan per cercare un’anima buona», paghe di averla trovata nella ex-prostituta Shen Te, la ragazza ancora le invoca perché non abbiano ad abbandonarla. E «Aiuto!» è il suo grido finale. Ma Strehler quel grido lo dirotta dagli dèi alla platea: non dal cielo Shen Te invoca aiuto, ma dagli spettatori, allargando le braccia a tutti gli abitanti di una città qualsiasi in Cina o altrove, affinché la bontà possa ritrovare spazio continuativo nel cuore dell’uomo. E forse, senza avvedersene, il regista non ha mai pregato meglio il suo e nostro Dio, che per bontà s’è fatto carne.Gastone Geron, “il Giornale”, 11 aprile 1981

- La sete di non vacillante bontà

Questo allestimento si giova altamente dell’idea di scenografia elaborata da Paolo Bregni che entro un ampio spazio grigio fa squillare il grumo scuro della bicocca-tabaccheria e con l’uso di girevole modifica le prospettive. Nessun ciarpame folkloristico, non meschino color locale, ma una astrazione limpida e livida coi segnali della precarietà, della povertà, della durezza. Eppoi, la scelta felicissima di una protagonista come Andrea Jonasson, egualmente soavissima e terribile. Il suo doppio personaggio vive mirabilmente due vite distinte: il cambiamento dei segni è totale, e non so chi, al suo posto, potrebbe darci con tanta incisività la cattiveria forzata, deformante e irrigidente, la maschera lugubre e grottesca di Shui Ta, e insieme la sofferenza interiore del personaggio stesso, nella consapevolezza del tradimento della propria natura.

Il regista, poi, immette nella rappresentazione […] una rara malinconia, una sottile disperazione e forse un senso del mondo come un palcoscenico di burattini. Vedi la contratta asprezza recitativa dei song. Vedi la accentuazione di tratti comici e perfino grotteschi, il sillabare gesti e suoni espansi e violenti, la ricerca di “iper” espressivi nella rigorosità e nella lucidità della sintassi scenica. Lo si riscontra specie nei personaggi di Wang e di Yang Sun, il giovane aviatore di cui Shen Te si innamora. Appetto a ciò, gli spessori sentimentali non sono costretti, anzi anch’essi sono esaltati sino all’idillio o al patetico. E quell’acqua entro la quale pasticciano o oltre la quale saltellano un po’ tutti, in questo acquitrinoso paese su cui nessuno stabilmente consiste, sembra allora il riflesso di un’altra sete: la sete di non vacillante bontà.Odoardo Bertani, “Avanti!”, 11 aprile 1981

- Sintesi di teatro tedesco e italiano

Giubilo per Giorgio Strehler, giubilo per Andrea Jonasson, giubilo per tutta la Compagnia del Piccolo Teatro di Milano. La parabola di Brecht è stata sviluppata tra le liti di Chioggia e Charlie Chaplin, fino ad arrivare a un grande mondo grottescamente decadente, tragicamente colmo di schizofrenia. Le ovazioni per l’allestimento di Strehler non lasciano dubbi: il pubblico viennese accetta con entusiasmo la sintesi di teatro tedesco e italiano. Strehler abbraccia e unisce il teatro popolare italiano con effetti da cinema muto, la Commedia dell’Arte con Chaplin, il grande gesto teatrale con slapstick, cita il teatro dell’assurdo, il melodramma, la rivista. Utilizza quasi ogni effetto teatrale, è vivo e forte, è poetico e arriva ad affascinanti quadri teatrali di oggi. La forza della parola rimane efficace in questo fuoco artificiale di teatralità e fantasia.

Karin Kathrein, “Die Presse”, 1 giugno 1982

- Una festa del teatro!

Applausi a scena aperta di continuo. I primi “bravo” si sentono per Massimo Ranieri, l’aviatore Sun, dopo la scena delle nozze. Alla fine dello spettacolo, che dura quattro ore, ovazioni per tutta la compagnia del Piccolo Teatro di Milano, in particolare per il regista Giorgio Strehler e per la protagonista Andrea Jonasson.

A Berlino, la parabola brechtiana dell’Anima buona di Sezuan non la si era ancora vista così: sentita come se fosse un’opera di oggi, intesa come se si svolgesse non nel passato remoto di un lontano estremo oriente, bensì nell’Italia odierna. Non si può riuscire a essere buoni nella quotidianità del capitalismo.

Con che leggerezza è stata messa in scena questa intenzione! Spesso le figure appaiono come silhouette, come nel teatro delle ombre. Sono stati utilizzati alcuni elementi della Commedia dell’Arte, come nel caso di Renato De Carmine: il suo acquaiolo Wang ricorda un agile Arlecchino. Strehler sfrutta anche il grottesco cinematografico alla maniera di Chaplin.

Che toni riesce a strappare agli attori! Esige da loro un linguaggio gestuale quasi acrobatico […].

La grande sensazione della serata: Andrea Jonasson. Quanta tenerezza diffonde la sua voce un po’ rauca quando è Shen Te. Con quanta ripugnanza si trasforma nell’inumano cugino Shui Ta. Che splendida prestazione, passare all’improvviso dall’italiano al tedesco nei monologhi e nelle canzoni.

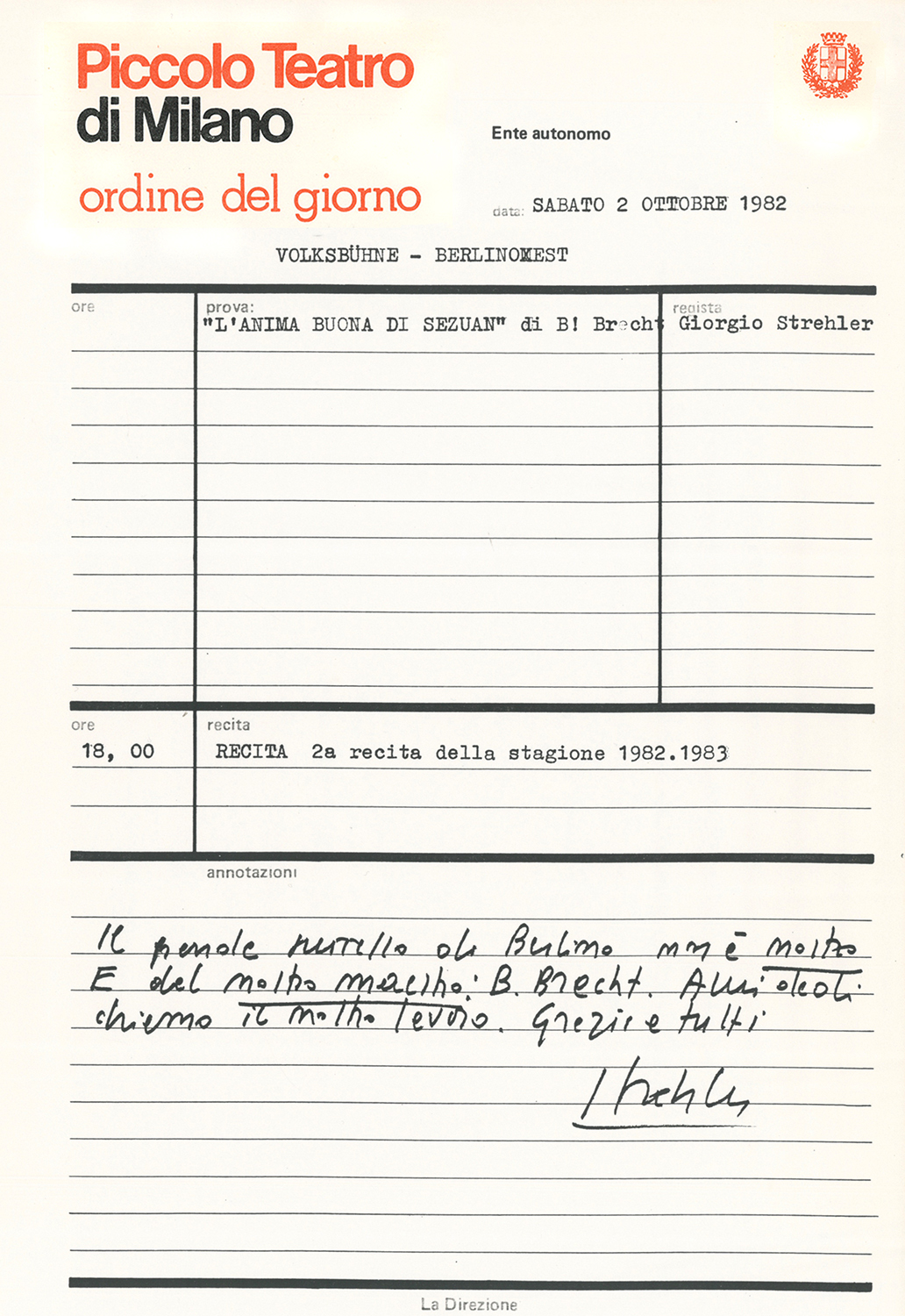

Una festa del teatro!Norbert Peschke, “Berliner Zeitung am Abend”, 4 ottobre 1982