Dopo aver toccato tutti i “generi” della drammaturgia brechtiana, dall’opera didattica al cabaret, alla ricerca di uno stile epico nella recitazione che si fondesse con le caratteristiche della “via italiana” all’attore, di stampo realistico, Strehler avverte l’esigenza di ritornare al primo Brecht della propria carriera: L’opera da tre soldi. Nell’edizione attuale, però, quello che lo interessa non è più l’approccio al teatro epico, quanto piuttosto la ricerca di un ritmo interiore al testo, che nasce dalla mescolanza di generi e stili diversi: un viaggio alle radici del meccanismo teatrale.

La nuova edizione, a sedici anni di distanza da quella storica, è ambientata nel 1928, l’anno in cui Brecht la scrive, alla vigilia del crollo di Wall Street; l’azione si svolge sempre in America, nell’ultimo anno di un’epoca felice, sull’orlo della grande crisi economica e dei rivolgimenti politici che videro, in Europa, l’ascesa al potere di Hitler.

Nell’ambientazione di Ezio Frigerio, su di un muro di mattoni che ricorda la parete scrostata dell’asilo notturno dei poveri derelitti di Nel fondo di Gor’kij messo in scena da Strehler per il Gruppo Teatro e Azione (1970), si stagliano due ruote di bicicletta gigantesche, unico segno di raccordo con la vecchia edizione. Ma qui queste due ruote ingigantite sono un po’ tutto, avverte Strehler: il mondo che gira a vuoto, un accenno al luna park, l’uomo alla ricerca di se stesso e tante altre cose ancora, tra il grottesco di Dix e la disperazione di Chagall.

Il testo è rimasto lo stesso, ma è ora più rude e aspro, scavato negli accenti e nel ritmo. Salvo qualche ritocco, la versione ritmica è ancora quella dell’edizione del ‘56. Anche l’orchestrazione, elaborata da Fiorenzo Carpi, privilegia una certa durezza, e a dominare, in generale, è la dimensione grottesca della pièce sottolineata da un enorme bassotuba che, con il suo suono e la sua presenza, visualizza al pubblico il clima aggressivo e acre di un cabaret all’americana.

L’opera da tre soldi

1973

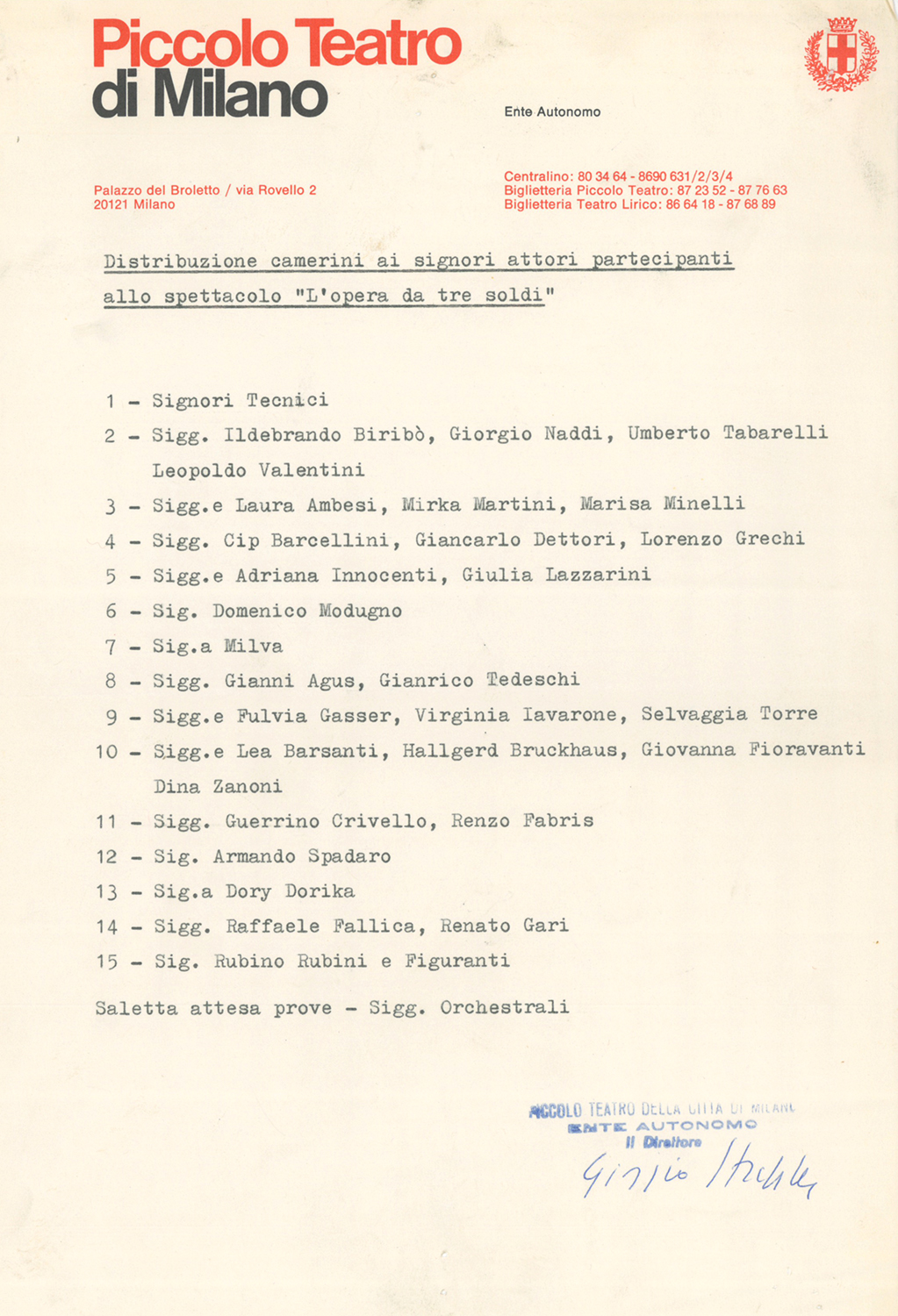

Il Cantastorie / Il Messo Gian Carlo Dettori

Mackie Messer Domenico Modugno

Gionata Geremia Peachum Gianrico Tedeschi

Celia Peachum Adriana Innocenti

Polly Peachum Giulia Lazzarini

Jenny delle Spelonche Milva

Tiger Brown Gianni Agus

Lucy Laura Ambesi

Mathias Giancarlo Dettori

Jakob Lorenzo Grechi

Jimmy Cip Barcellini

Ede Guerrino Crivello

Robert Leopoldo Valentini

Walter Armando Spadaro

Reverdendo Kimball Umberto Tabarelli

Betty Marisa Minelli

Dolly Fulvia Gasser

Molly Selvaggia Torre

Olimpia Lea Barsanti

Vixen Virginia Javarone

Daisy Dori Dorika

Ketty Dina Zanoni

Suky Mirka Martini

Smith Giorgio Naddi

Prima guardia Renato Gari

Filch Ferruccio Soleri

Primo Mendicante Renzo Fabris

Secondo Mendicante Raffaele Fallica

Terzo Mendicante Ildebrando Biribò

Scene di Ezio Frigerio

Costumi di Ezio Frigerio

Musiche di Kurt Weill

Collaborazione musicale di Fiorenzo Carpi e Gino Negri

Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’Amato, Lamberto Puggelli

Movimenti mimici di Marise Flach

Testo di Bertolt Brecht

Traduzione di Ettore Gaipa, Gino Negri, Giorgio Strehler

Regia di Giorgio Strehler

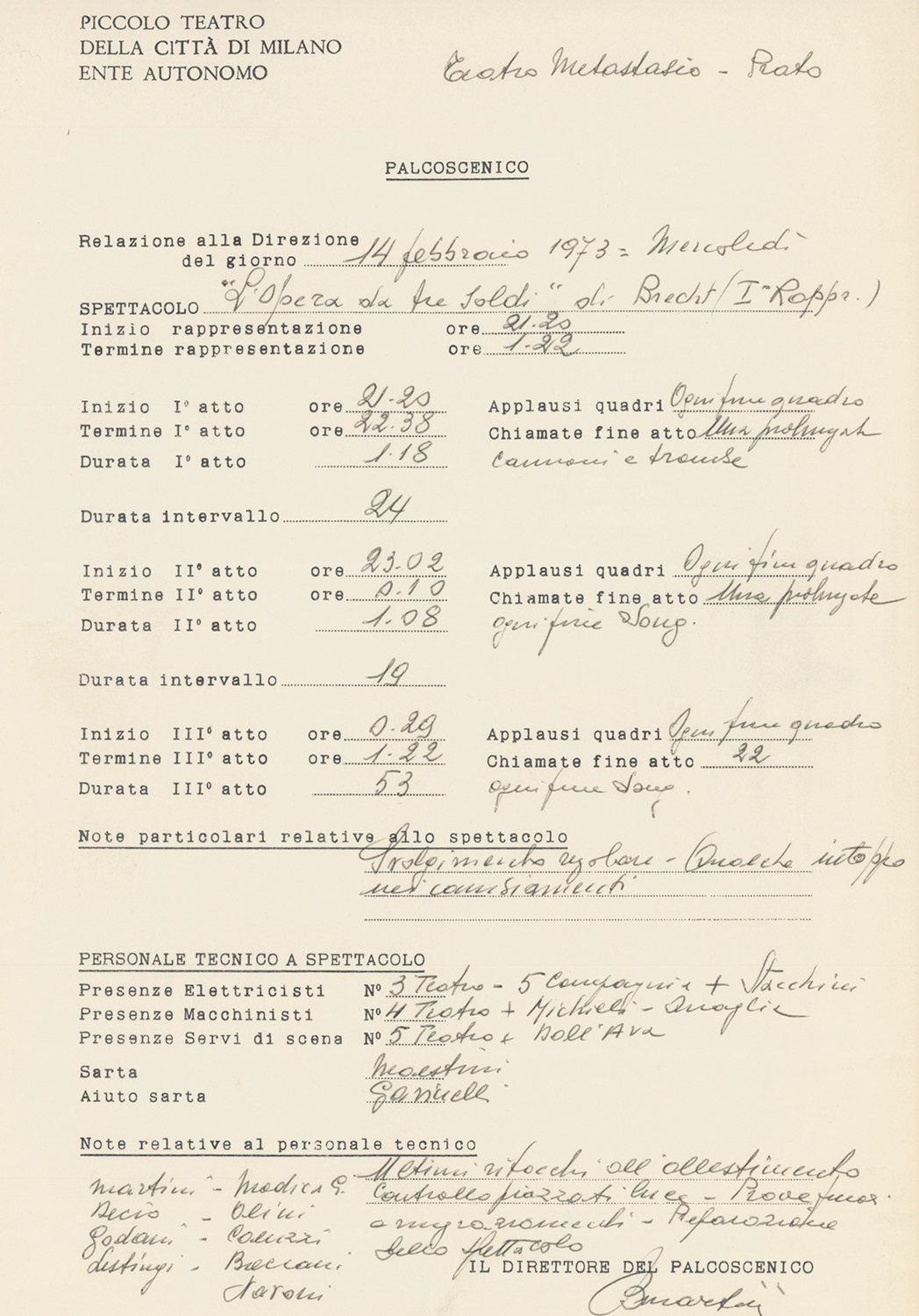

Prato, Teatro Metastasio, 14 febbraio 1973

Riprese

- 1973, 1974

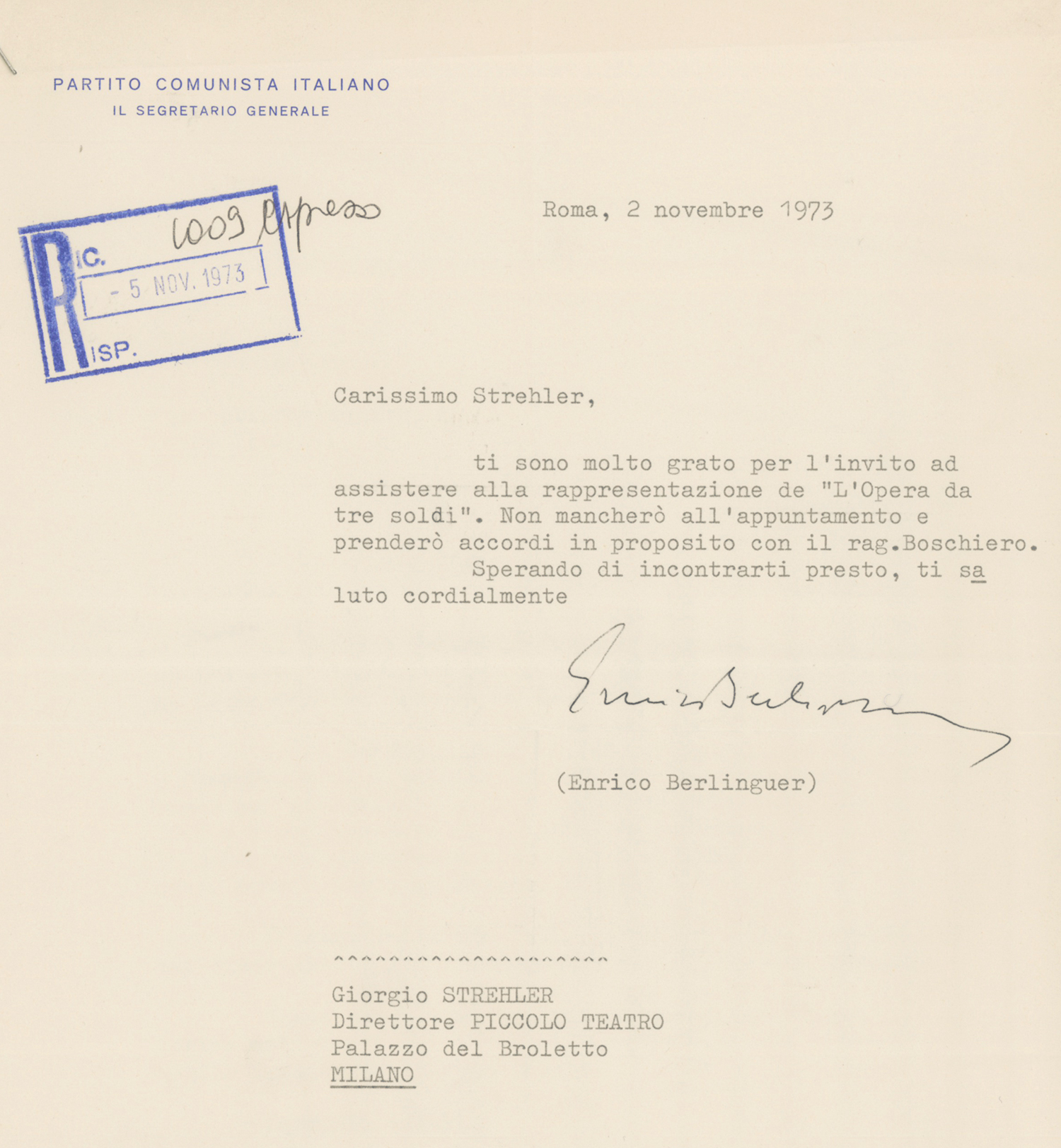

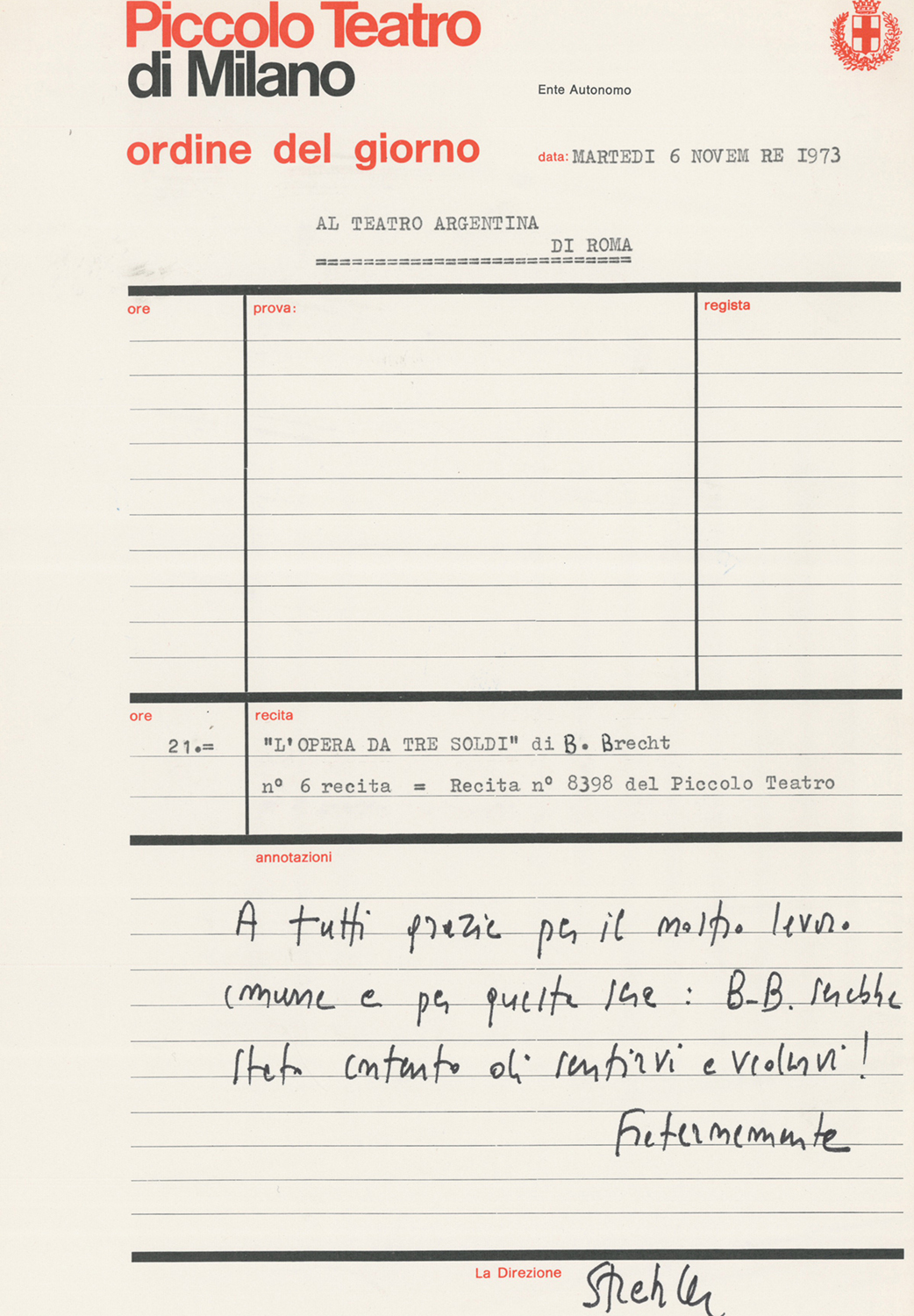

Nel 1973 lo spettacolo è rappresentato a Genova, Milano, Roma, Bari, Torino.

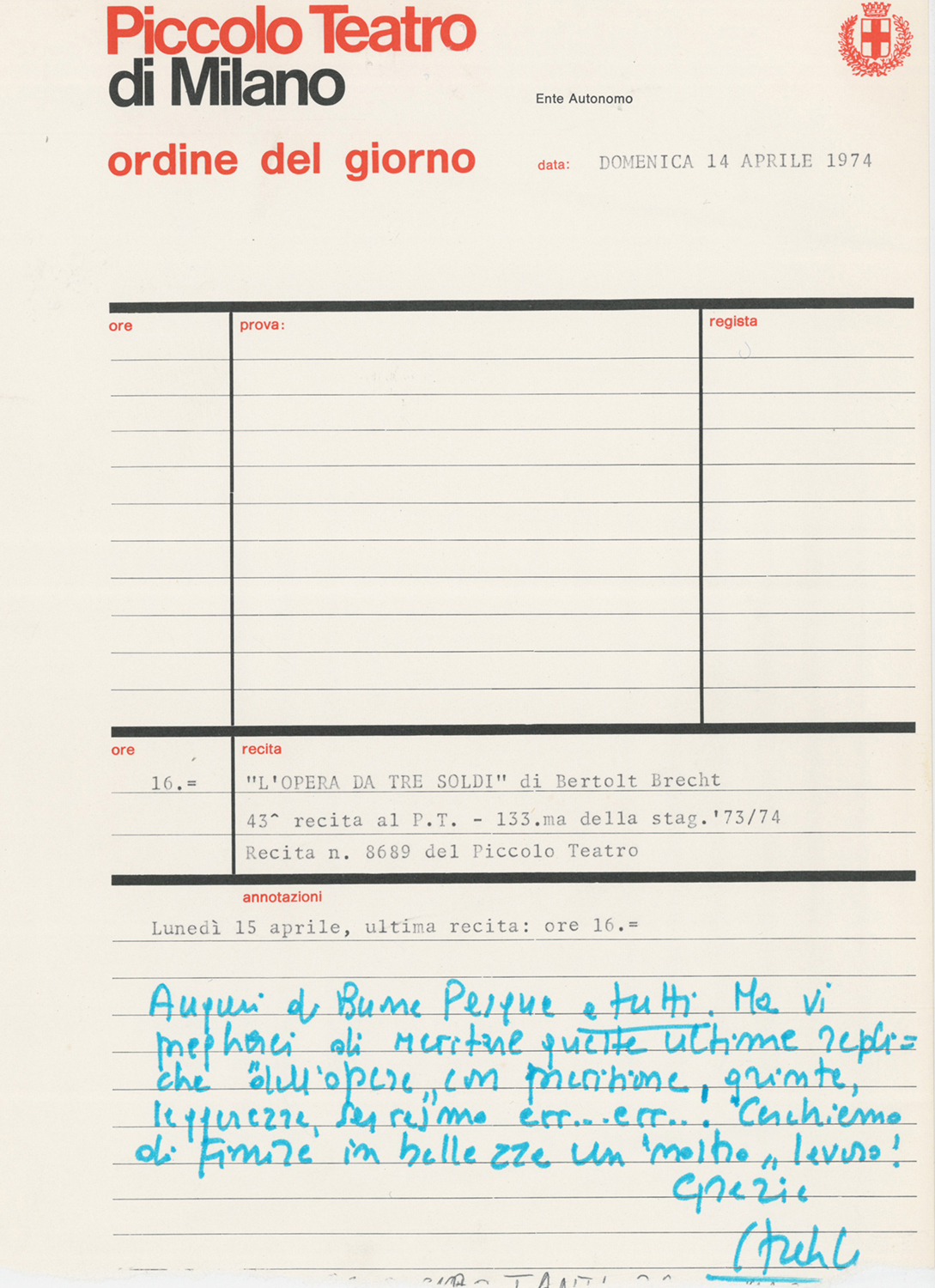

L’anno successivo va invece in scena a Pavia e a Milano – prima al Teatro Massimo (l’attuale Auditorium dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi), quindi al Piccolo Teatro e, infine, al Teatro Lirico. Il 5 dicembre 1974 la Radiotelevisione italiana trasmette il documentario Giorgio Strehler mette in scena L’opera da tre soldi, con la regia di Carlo Battistoni, registrato nel 1972 durante le prove dello spettacolo.

In alcune recite il ruolo Lucy è interpretato da Marianella Laszlo; quello di Jimmy da Franco Iavarone; quello di Walter da Umberto Tabarelli o da Sergio Tardioli; quello del Reverendo Kimball da Giampaolo Poddighe; quello di Betty da Marina Fabbri; quello di Dolly da Luisa Da Domo; quello di Molly da Ida Di Benedetto o da Giovanna Fioravanti; quello di Daisy da Anna Recchimuzzi; quello di Sally da Elena Croce; quella della Prima guardia da Jackie Basehart; quelli dei Mendicanti da Giovanna Fioravanti, Mario Ventura e Mauro Antinarella.

Strehler ne parla

- La costruirò diversa quest’Opera del 1972

Ricominciamo il lavoro sull’Opera da tre soldi. Faticoso e quasi con pena. Riandare con la memoria a ciò che è stato compiuto, per affrontarlo con l’oggi, è per me operazione dolorosa. I miei spettacoli sono nati non so come, non ricordo mai come, sono vissuti per un lampo e sono spariti inghiottiti da un inferno teatrale che continua. Non vale cercare di riprendere con una nuova esca il già definito-indefinito che è uno spettacolo passato nel tempo. Pure, è necessario un controllo critico, capire cosa si è fatto e perché, cercare l’errore per non ripeterlo, misurare un cammino percorso e da percorrere. Così mi aggiro tra fotografie e memorie e liste di costumi e di attrezzi, nomi di attori e attrici, visi, gesti e suoni rievocati. Il nastro inciso rigira ossessivo, i motivi ritornano. La costruirò diversa, quest’Opera del 1972, o sostanzialmente uguale? E in che cosa sarà diversa? E perché? Come è necessario che sia, come è giusto? Questa pena critica di capire meglio accompagna tutto un versante del nostro lavoro di registi. Ne è la spina e la forza più retta.

E, accanto, c’è l’abbandono del cuore, verità e inganno al tempo stesso. Questo pericoloso viaggio dell’interpretazione, a metà tra l’intuizione e la ragione, sempre sospeso tra il battito del cuore e l’implacabile necessità della logica e della storia, questo correre avanti e indietro in continua verifica di sé… La mia corsa tra palcoscenico e platea, così continua e così estenuante, è soltanto la mimesi di un atto interiore che nessuno vede. Sono un cane che corre, afferra e riporta e ricorre, riafferra e riporta incessantemente… Rileggendo una nota al programma antico dell’Opera [1956], mi ritorna ancora in mente Brecht, l’ultima volta che lo vidi. Oh, questo maestro che così poco mi ha parlato di persona! C’è una dolcezza nel ricordare un “maestro”; noi, generazione che avuto così poco o nulla dai maestri. Noi, generazione che non ci vergogniamo di aver avuto bisogno disperatamente di maestri e di crederci ancora. Misuro la distanza della mia età proprio davanti a questa considerazione: che quasi non capisco i giovani di oggi che non hanno bisogno di maestri o ne hanno paura, che non vogliono dovere niente a nessuno. Io sento una grande tenerezza, calma, nel dirmi: «Grazie per quello che mi hai dato, vecchio maestro. Grazie per avermi accompagnato per mano, magari per avermi anche forzato talvolta a piegare me stesso e subito a spiegare me stesso nel suo perché!». Amare coloro che prima di noi, accanto a noi, ci hanno dato, è umano, l’umano più semplice e naturale. Ma pare che non sia o non debba più essere così. Perché? Il punto centrale, per una interpretazione dell’Opera da tre soldi è il suo apparire gastronomico per essere antigastronomico. L’apparenza del divertente che diventa di continuo allarmante. L’evasione piacevole che diventa spiacevolezza e aggressione diretta. O indiretta. Sui due versanti, rappresentare l’Opera come un colorato sottomondo proletario, fantastico, inventato e anche aggressivamente innocuo, o come un inequivocabile, sinistro, violento “fatto” di violenza (qui non conta l’altro dei problemi: l’anarchico o meno, il carattere dell’eversione più o meno socialmente evoluto o definito), che dalla scena raggela il pubblico borghese in ascolto, sono ambedue errori di fondo. L’uno tenta di escludere l’altro e ciò contro il testo, la sua volontà di essere in un dato modo che si potrebbe, entro questi limiti, definire “ambiguo”. Nei limiti, appunto, di una delle cinque maniere per scrivere le verità, quando non si può farlo. Ambiguo, ma volutamente ambiguo, come scelta metodologica, non come incapacità o insufficienza ideologica. Perché L’opera da tre soldi rappresenta proprio questo giocare il sistema della società borghese, all’interno, con alcune sue armi (dal pittoresco, persino, al patetico, dal generico rivoluzionario alla canzone). Ciò che poche rappresentazioni dell’Opera sono fino a oggi riuscite a fare, e, meno che meno, il film di Pabst. Brecht, in questo senso, aveva pienamente ragione (utopica nei fatti!) di processarlo. Nel riprendere in esame l’Opera, di nuovo si pone la problematica che va al di là del rifare il già fatto. Indubbiamente, al tempo della sua prima edizione o della successiva (poco modificata), si era aggiunto questo equilibrio instabile che giustifica e determina il successo dello spettacolo nel pubblico, per demistificarlo in ciò che ha di più gelosamente segreto: il suo perbenismo borghese. Il pubblico non borghese poteva, del resto, cogliere ugualmente il suo messaggio e divertirsi. Direi che (scindendo in due parti il pubblico, e la divisione è certo schematica) il pubblico borghese credeva di trovarsi, dapprima e durante, davanti a uno spettacolo innocuo, che non lo coinvolgeva (sono dei banditi, è una storia fantasiosa che non si svolge oggi). Poi e continuamente, a tratti, a lampi, a battute, a situazioni gestuali, veniva a contatto con la carica eversiva del testo-spettacolo, veniva colpito brutalmente e subito rimesso in una specie di equivoco sorriso (mi viene di chiamarla, quasi, tecnica subliminale cosciente), quasi pacificante, in una atmosfera piacevole. Alcuni esempi: nel Kanonensong Mackie Messer e il capo della polizia Brown la Tigre cantano, ricordando i bei tempi passati in guerra. Bevono il solito whiskaccio e rammemorano tempi gloriosi, da buoni commilitoni. La canzone è piacevolmente ritmica, con qualcosa di eroico e brutale (le trombe all’unisono, il tamburo militare), ma jazzisticamente eccitante e melodicamente cantabile. In essa si parla di altri commilitoni: Johnny e George e altri che, ai bei tempi, sono morti per la patria. Poi la patria e la sua guerra si scoprono una guerra coloniale. La progressione della scoperta è perfetta, perfettamente dissimulata e perfettamente leggibile. Non solo: fin dall’inizio si scopre che i due commilitoni, nella vita militare di cui rimpiangono le glorie e gli affetti, vivevano come cani, senza coperte, senza mangiare, erano cioè sfruttati indegnamente senza che se ne accorgessero. Anzi, oggi, ricordano con commozione fraterna quei momenti gloriosi e, per gli alienati totali come loro, diventati miticamente piacevoli. E la musichetta continua a ritmare implacabile il suo passo di marcia one step, e le trombette svettano acute, e i piatti risuonano allegri. Gli ascoltatori (membri della banda di Mackie Messer, cioè ladri e ladri diversi, il grosso, il magro, il giovane traviato, l’immigrato, lo sportivo, il ridicolo) e il cappellano Kimball, celebrante del matrimonio del re dei banditi, ma soave e dolcissimo, seguono divertiti il canto dei due amici. A poco a poco, il ritmo della marcia, i suoni, le parole, l’allegra violenza dei due incominciano a coinvolgerli: dapprima battono i vetri sul tavolo con le forchette, battono il tempo coi piedi, sorridono e accennano il loro piacere con i movimenti del capo e del busto. Alla fine, come attratti dal cerchio della luce che isola Mackie e Brown, che gridano rievocando i loro massacri piacevoli da commilitoni allegri, tutti si schierano attorno ai solisti, come un plotone in marcia e in grida. Attaccano anche loro a cantare l’ultimo ritornello, con gesti sempre più violenti e precisi, estraggono quasi automaticamente le “armi personali” (rasoio, catena, coltello e pistole) e le agitano verso l’alto. Persino il reverendo piamente dalla tasca ha tirato fuori la sua arma di difesa personale e l’adopera come gli altri. Sull’ultimo accordo, sul quale riecheggia il ritmo di marcia dei piedi di tutti, le pistole sparano: fuoco e fumo dal gruppo per un attimo. Il proiettore bluastro si spegne di colpo. La musica tace. Il gruppo di colpo si scioglie, come uscendo da un sogno, le armi sono rimesse in tasca, riprende il piacevole convito di nozze. Non è successo nulla. Soltanto un piccolo coretto di amici un poco alterati. L’applauso qui scoppia ineluttabile. Ed è assai complesso. Da una parte, la situazione drammatico-musicale è trascinante. Il tutto è ritmicamente eccitatorio, piacevole. Le parole paiono travolte dal fatto musicale. Ma non possono esserlo del tutto (il ritornello è ineluttabile, è ossessivo nelle sue frasi, non si può evitare di annotarlo), arrivano dentro attraverso il melos e il ritmo e la situazione normale in apparenza. Poi l’avvicinarsi dei compagni è ineluttabile anch’esso dal punto di vista ritmico (lo faremmo anche noi, pubblico), quindi non sospetto. Come del tutto non sospetta appare l’estrazione delle armi (è l’eccitazione del momento, sa, cantando e muovendosi capita!) e il movimento dei piedi che battono sempre più selvaggi, anche questo moto normale (come non farlo?). Insomma, sembra che dietro non ci sia nient’altro che piacevolezza, automatismo, voglia di cantare insieme, di far rumore. E il reverendo? Il reverendo è nella massa, è trascinato (pover’uomo, sant’uomo) e lui non estrae armi come gli altri. Quando l’estrae, è per ultimo. Lo si vede quindi di più. È evidente. È orribile o sconvolgente o altro. Ma è un lampo chiarissimo e brevissimo. Il canto è finito. La luce è spenta. Tutto inghiottito. Riprende l’altra anormalità normale. Pure tutto può essere stato recepito e annotato in modi diversi, dal conscio all’inconscio, dal ragionato al subliminale appunto, in zone diverse delle diverse coscienze, o stadii, o posizioni sociali e sensibili degli spettatori. L’applauso che scoppia è liberatore di una tensione fatta di motivi diversi, da quello puramente ritmico-animale (a livello più basso), a quello del malessere da esorcizzare e allontanare, da quello della coscienza sociale che ha analizzato gli stadi differenti di demistificazione della banda che canta e marcia, a quello della bellezza piacevole, estetica, spettacolare, quella del buon teatro, per esempio. L’intrecciarsi dei motivi, sostanzialmente demistificatori ma anche parzialmente mistificatori, è fittissimo, e un motivo non preclude l’altro. Anzi lo potenzia, lo veicola meglio e lo mette in dialettica con altri. Alla fine, si potrà dire, da un lato, di aver visto e sentito un potente song sulla guerra, che finisce in un coro e in un crescendo drammatico superbamente realizzato, piacevole anche plasticamente (con alcune trovate, come quella del gruppo che si unisce per cantare a coro e marcia anche lui come fossero soldati). Un grande momento di teatro. Dall’altro lato, di avere visto in atto un processo di demistificazione della mitologia della guerra, dell’alienazione dell’atto guerresco, del coinvolgersi ignobile degli altri alla follia guerresca, anche del reverendo che diventa un sanguinario cappellano militare (magari, a suo tempo, benedicente labari e torturatori). Una lezione sul condizionamento di classe in rapporto alla guerra e ai suoi miti. Guerra e religione borghesi, come borghesi sono i ladri. Tra queste due percezioni estreme, la teatrale gastronomica e la dialettica e sociale sul versante marxiano, altre percezioni intermedie: per esempio quella della società tedesca, alle soglie del nazismo. Cioè il gruppo visto non come condizione borghese tout court, ma come condizione in un dato momento storico della società tedesca nel 1928 ecc. Presentimento della crudeltà nazista e via dicendo, vista però più come accidente demoniaco che questione di lotta di classe. Si potrebbe continuare. Ma ciò che interessa, qui, è notare la metodologia tipica che Brecht e Weill usano, e qui è messa in evidenza–non evidente–evidente. Il discorso nasceva per me dal rapporto instabile di piacevole-spiacevole, accattivante-scostante, affettivo-aggressivo che è alla base dell’Opera. Ma, sostanzialmente, i metodi sono due: o si parte dal piacevole come base plastica, visiva, auditiva e si immette l’acido continuamente, nel preparato, a volute, schizzi e altro. O si parte dallo spiacevole, dall’inquietante e lo si veicola con il piacevole, l’accattivante, quasi il mistificatorio. Nella prima edizione, il metodo seguito fu il primo e diede buoni risultati. Al di qua e al di là dei singoli episodi più o meno risolti. Lo spettacolo risultò chiaramente piacevole, in apparenza anche bello, quasi insospettato (al di là della mitologia brechtiana e dell’avvertimento aprioristico del pubblico che si trattava di un’opera rivoluzionaria). Infatti, il pubblico difficilmente rideva al primo tempo dell’opera. Si divertiva moltissimo al secondo, poiché aveva creduto di capire che si poteva ridere e che non era poi così rivoluzionario, questo testo di Brecht, come avevano sentito dire, e rideva pochissimo, e anche applaudiva molto meno al terzo tempo. Probabilmente, aveva capito troppo il sottofondo gastronomico. Eppur tuttavia, tutto sospetto, sospettabile e sospettato. Mi viene da chiedermi, ora, se la metodologia dovrà essere la stessa. Addirittura lo stesso spettacolo, anche se rifatto (cioè diversissimo, dieci o quattordici o sedici anni dopo!) oppure se è necessario invertire il rapporto e impostare lo spettacolo sul versante più crudo e spiacevole per piacevolizzarlo. Il risultato dovrebbe essere uguale, ma l’accento di partenza opposto. Oscuramente sento un’attrazione ineluttabile verso questo processo. Ma perché? Perché c’è in me un bisogno “demoniaco” di fare diverso il già fatto? Il trovare o il provare il nuovo tipo di spettacolo sulle spoglie di quello antico perché già usato? Un nuovo bisogno figurativo? O altro? Tutti agguati, in fondo, anche se possibili e plausibili e artisticamente validi. Oppure tale attrazione o tendenzialità è il frutto di un contesto storico-temporale che mi spinge a trovare un nuovo modo o forma di colloquio con la collettività? Secondo me è questo il problema di base che si dovrà affrontare nel riproporre l’Opera a un pubblico del 1972. Esso deve essere argomento di discussione collettiva e di ripensamento privato, esso deve essere valutato sensibilmente e criticamente a lungo prima di essere deciso. Dalla comprensione della realtà (come sempre) può nascere, o non nascere, la necessità della rappresentazione dell’Opera da tre soldi, oggi. Che sia necessaria poi l’Opera in se stessa non c’è dubbio. Sempre, nella società capitalistica, la favola dell’Opera da tre soldi sarà emblematica e pertinente. Basterebbe considerare che, dal 1928 a oggi, la favola è ancora attuale per definire la caratteristica, immutata nella sostanza, della nostra società. In una società realmente socialista L’opera da tre soldi o non è da rappresentarsi o da rappresentarsi come un racconto di tempi bui di un mondo che non è più. Il problema si pose al Berliner al tempo della sua ripresa dell’Opera. Io fui contrario, in una discussione collettiva con la Weigel, a questo esperimento. Per un motivo che non dissi allora: e cioè che, nella repubblica tendenzialmente socialista tedesca, alle soglie della destalinizzazione ma ancora indietro nel suo processo, nelle contraddizioni e anche mostruosità che circondavano il socialismo di guerra e staliniano e della cultura zdanoviana sparsa in Europa, solo un’interpretazione dialettica, terribilmente dialettica del testo, in un contesto proletario, aveva una ragione di esistere. Brecht avrebbe dovuto cioè riscrivere l’Opera o riadattarla a una società avviata al socialismo, con tutte le sue terribili contraddizioni e deviazioni piccolo borghesi-dittatoriali. Cosa avrebbe fatto Brecht? Non lo sappiamo. Brecht morì pochi mesi dopo. Ma rappresentare L’opera da tre soldi come poi fu, a una mezza via fra satira del mondo borghese e critica del Lumpenproletariat, a una società non borghese ma di base ormai proletaria con altre contraddizioni, fu un fatto “inutile” e artisticamente non valido.

Appunti di regia, pubblicati nel programma di sala de L’opera da tre soldi, regia di Giorgio Strehler, stagione 1972-73

- La musica dell’Opera da tre soldi

La musica dell’Opera da tre soldi è anch’essa “un fatto critico-spettacolare”. Brecht non a caso raccomandava: di staccare le canzoni dal contesto (con luci o altro: nell’Opera indica «calano delle lanterne» o «si illumina l’organo»); di «mostrare che si sta cantando»; di far vedere gli esecutori orchestrali. Ciò non sempre è necessario. Nella prima edizione dell’Opera da tre soldi non si seguì questo concetto brechtiano sulla musica. Ma si staccarono le canzoni dal contesto, accendendo due proiettori ad arco, bluastri con iridescenze e cerchi nettissimi nel buio, mentre due ruote da fiera, nel fondo, giravano lentamente o velocemente, più o meno, secondo il ritmo della musica; si intravedevano gli esecutori e il direttore d’orchestra. A Roma la visibilità dell’orchestra fu più grande per ragioni di ambiente. Durante le ultime prove a Roma, più che a Milano, l’orchestra era a vista. Lo ricordo bene. E ne ricordo l’effetto. Non rilevante perché non pensato come tale, ma solo occasione di lavoro. Oggi credo che l’orchestra debba essere visibile e drammaticamente agibile e fruibile. Faccio un esempio possibile: sul davanti della scena, una passerella come da rivista esce dal palco. Contenuta dalla passerella, che è sostenuta a vista, cioè non copre con la sua travatura di sostegno non coperta l’orchestra, una Ruth Lewis Band tipo New Orleans, trapiantata o tradotta nella Germania del 1930. I suonatori sono in smoking (ieri come oggi, la foggia ritorna): tromba, trombone, saxofoni, pianoforte, batteria con piatti e legni, banjo, basso tuba forse, clarinetto certamente.

Trucchi chiari. Antichi, con occhi scuri, capelli rasati. Nella penombra, aspettano appena illuminati da leggii o no: a memoria? Poi le luci si accendono e piovono dall’alto sugli attori-cantanti, che si muovono in scena o escono sulla passerella (Tango Ballade, primo finale o altro) e lame di luce colpiscono anche l’orchestra. Gli ori degli ottoni, l’argento dei sassofoni brillano, anche il lucido del pianoforte bianco e nero rispecchia.

Gli strumentisti ci appaiono dei cantanti-attori, in un gioco di ombre bluastre e incandescenti e di suoni. Si guardano anche, come complici. Gli uni come gli altri sanno che stanno infatti suonando e cantando per un pubblico che ascolta. I piatti della batteria oscillano, percossi crudamente, il pedale con mazzuolo di feltro della grancassa batte aritmicamente, vibrano le cordiere del tamburo jazz. Poi, di colpo, la luce della musica all’ultimo accordo si spegne sul palco e sull’orchestra e, in una luce obiettiva, riprende la commedia, la favola. I grandi clown piccolo borghesi, i ladri mistificatori demistificanti ridono, parlano, talvolta a voce molto alta, talaltra molto rapidamente, fanno ridere, ammiccano anche col pubblico, lo accattivano e lo respingono poi, di colpo, con un ghigno o uno sberleffo. Lo attraggono con femmine dai rossi capelli e labbra rosse e occhi con ciglia lunghe e lo rifiutano con vecchi contralti quasi maschili, impiumacciati, inguainati in lustrini finti e ossidati. Vocine acute di soubrette echeggiano soprannaturali. Un mondo provocatorio, colorato, lustrinato, permanentizzato a biondo, nero, blu e rosso platino a gommina argentina e pistola e coltello e mitragliatore e macchina nera che passa sulla scena come un film di Hollywood prima maniera.Dalle Note sulla musica dell’Opera, programma di sala de L’opera da tre soldi, regia di Giorgio Strehler, stagione 1972-73

- Gli applausi per Brecht, per me, per il Piccolo Teatro

Il debutto milanese dell’Opera da tre soldi è stato per me una serata unica, eccezionale, perché ho avuto la sensazione che gli applausi del pubblico riguardassero non solo questo spettacolo, ma anche altre cose, la mia persona, il nostro lavoro, qui al Piccolo e altrove. Ho avuto insomma la precisa impressione che si applaudisse un certo modo di far teatro e la continuità di un discorso. Una sensazione personale, istintiva, quasi animalesca, che non avevo mai provato prima. Sono sincero: il suono stesso degli applausi mi è sembrato diverso dal solito.

Riportato da Maurizio Porro, «È stata la più bella serata della mia vita», “Il Giorno”, 2 aprile 1973

Video

Fotografie

In tournée

Documenti

- Milva. La mia anima ce l’ha Strehler

Nel personaggio, la difficoltà principale è invecchiare: non tanto esteriormente, ché a ciò provvede il trucco, ma interiormente. Riuscire cioè a ridare al pubblico la stanchezza di Jenny, far sentire il suo passato, quello che lei si porta nel volto, e le ha scavato le occhiaie.

Riportato da Ornella Rota, Strehler torna al suo primo Brecht, “La Stampa”, 3 gennaio 1973

[Strehler] è riuscito a farmi “sentire” il personaggio di Jenny delle Spelonche. Lui voleva una voce diversa, una figura e una forza nuove rispetto all’allestimento che fece nel 1956 e nel 1958 con Milly. Ora la mia anima ce l’ha Strehler. Quando ha detto che ero “insostituibile” l’aveva già agguantata.

Milva contro Milly per conquistare Milano, intervista di Ottavio Rossani, “Corriere d’Informazione”, 10 gennaio 1973

Nessuno pensava seriamente che io potessi interpretare Brecht, con un tipo di voce come la mia, con il genere di canzoni che cantavo […]; Strehler ha creduto nelle mie possibilità e quindi gli devo molto. Poi, con gli anni, qualcosa gli devo pur aver dato anch’io.

[…] Strehler ci diceva, durante le prove, che bisogna cercare di non entrare nel personaggio che si interpreta. È una cosa abbastanza complessa. Negli spettacoli dell’anno scorso avevo ancora qualche difficoltà, che ora ho superato. Oggi riesco a farlo molto meglio.

Strehler, Milva e Modugno parlano dell’Opera da tre soldi, intervista di Paolo Belli, “Corriere del Ticino”, 23 febbraio 1974

- Domenico Modugno. Strehler, il mio Virgilio

L’incontro con Strehler è il fatto senz’altro più importante della mia vita. È come se avessi ricevuto una carica da dodicimila volt sul mio circuito elettrico a 220. Non si può perdere neppure una parola di quello che ti dice, perché ogni sua parola vuol dire qualcosa e se non la recepisci non entri nel personaggio. E questo personaggio Mackie Messer è veramente eccezionale, poliedrico: un satellite che gira intorno a un cosmo umano.

[…] Nel nostro mondo si dice che Strehler è una specie di mito. Di solito, però, tutti i miti quando si vedono da vicino si sgretolano un poco, si involgariscono. Niente di tutto questo. Da questo mio primo “impatto” con Strehler, il mito non si è sgretolato anche se si è umanizzato. E allora, quale parola sostituire a “mito”? Maestro è poco, mostro è disumano (e lui, invece, è umanissimo); genio? Non tocca a me dirlo, anche se personalmente lo reputo tale. Ma forse ho trovato la parola adatta: è un creatore.

[…] Io in questi due giorni di prove ho soltanto intravisto l’anticamera delle stanze di Strehler. Spero, andando avanti nel tempo, di entrare in quelle stanze, cioè nel suo mondo che deve essere meraviglioso. Perché? Ma perché fino a ieri, io, che pure non sono uno sprovveduto in fatto di teatro, nell’interpretare un personaggio facevo prevalere sul personaggio stesso la mia visione drammatica di esso, credendola quella vera; ora sto comprendendo che ciò non è più sufficiente, che c’è qualcosa di misterioso sul palcoscenico che prima non avevo percepito: un miracolo che si ripete a ogni scena, a ogni battuta, per la forza demiurgica di Strehler. Ti rendi conto, allora, che il personaggio credibile è quello che lui, Strehler, ti indica, non soffocando tuttavia la tua personalità drammatica, ma anzi aiutandola a imboccare la strada giusta, quella vera. Vorrei dire, insomma, che io mi sento come Dante nell’inferno quando incontra Virgilio. Chiedendo scusa, naturalmente, a Dante dell’irriverenza del paragone. Un Virgilio dal quale farsi guidare in questo meraviglioso inferno – come dice lui stesso, Strehler – che è il teatro.Riportato da Sandro Dini, L’avventura di Modugno nel mondo di Mackie Messer, “Il Tempo”, 31 gennaio 1973

Dopo la trasformazione esterna, avviene la trasformazione interna. Devo lasciare l’aspetto del Modugno conosciuto dal pubblico, e per raggiungere questa trasformazione bisogna allenarsi psichicamente: si comincia con il trucco e poi si va là sopra e si diventa Mackie Messer. Come si diventa non lo so, è un mistero. Certo, se uno non riesce a far questo, è inutile che faccia l’attore. Ci si trasforma assieme a tutto ciò che si è studiato prima, assieme al regista, ai compagni di lavoro.

Strehler, Milva e Modugno parlano dell’Opera da tre soldi, intervista di Paolo Belli, “Corriere del Ticino”, 23 febbraio 1974

- Gianfranco Mauri. I tempi maturi per Brecht

Nel 1973 quando Strehler, tornato al Piccolo dopo l’esperienza del Gruppo Teatro e Azione, riprese L’opera da tre soldi, l’imborghesimento degli attori e del pubblico trasformava quella provocazione di vent’anni prima in un bellissimo spettacolo. Non c’era più la voglia di gridare in faccia alla gente certe cose, non c’era, come ci capitò alla prima, qualcuno che ci gridasse dalla platea: «Andatevene in Russia!».

Gianfranco Mauri, Controllare il personaggio? Una faticaccia, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

- Massimo Gallerani. Il diario dalle prove

Atto I

Il prologo (5, 8 gennaio). La luce in sala è accesa. Campeggia un sipario all’italiana, dipinto, ma con un aspetto povero, come rispolverato ancora una volta in quell’occasione, dopo essere stato utilizzato per tanti, tanti altri spettacoli. Ha qualcosa di polveroso e nello stesso tempo “vissuto”. Tornano qui alla memoria quei sipari d’opera dei vecchi teatri italiani di provincia. Ai lati, i muri del boccascena, nudi, scarni, freddi, di calce: da una superficie mobile, malleabile, preziosa, colorata, a un’altra immobile, dura, bianca, “normale”, non sorprendente per un occhio così abituato a vederla “nella vita”.

Sotto, nella penombra calda e misteriosa, la luce dell’orchestra, il golfo mistico con i leggii illuminati e i componenti dell’orchestra che si sistemano, accordano gli strumenti ecc.

Pian piano la mezza sala, poi il buio. Dalla buca, più calda, scintillante ma non aggressiva, la luce della musica. Dopo l’ouverture, l’“italiana” che sale, una voce (da dove?) sulle note dell’armonium; ora è più chiara: è la voce di un cantastorie reinventato, da cabaret espressionista. Poi il sipario brechtiano che si apre pian piano (la scritta L’opera da tre soldi dopo qualche ripensamento è stata mantenuta: in un primo tempo Strehler aveva pensato di eliminarla, nel tentativo di rendere quel sipario più astratto): ed ecco un vuoto da periferia non “vera”, inventata, “poetica”, le due ruote illuminate sul fondale che girano lente, tristi, a contrastare il divertissement del cantastorie; una luce delicata ma presente, che proviene da lontano, un finale da festa - luna park di paese.

Un fondale corposo e insieme triste, come sgretolato, a ombre, che sorregge due grandi ruote; un luogo astratto e malinconico, dolorosamente vissuto: una cifra che è già spettacolo. L’orchestra, sciabolata dai riflettori in una luce fredda, è demistificata: è un’orchestra jazz.

Sul palcoscenico il movimento: ai lati briganti e poliziotti, sul fondo le prostitute con aria attonita a inseguire altri pensieri, altre vicende, come di sogno. Ora qualcosa è chiarito: non era un’ouverture da “opera borghese”, ma da “povera gente”, ignobile. Da “opera da tre soldi”.

Il guardaroba di Peachum (8, 13 gennaio). Un luogo desolato, ma vivo: oggetti che trasudano fatica – dura lotta per l’esistenza. Una luce livida, da alba invernale che chiude una notte lunga e in cui si è poco riposato. Dei volti già stanchi prima ancora che la giornata cominci, un odore di whisky di terz’ordine, forse caduto sul pavimento; dei gesti rituali, da sempre ripetuti.

Qualche gag del “vecchio teatro” per una significazione straniante: così l’ubriachezza della signora Peachum può qui venir mostrata come la malattia dei poveri. L’entrata di Filch. L’entusiasmo dell’apprendista subito deriso e smorzato dalla crudeltà del “datore di lavoro”: una bastonata sulla mano (la scrivania del capo non si tocca). La manifestazione di dolore è subito repressa: la possibilità di “sopravvivenza” val bene il soffocamento di una ribellione per un’angheria a torto subita […].

Primo garage – pranzo di nozze (16 dicembre). Una collezione satirica dei rituali borghesi e delle convenzionali manifestazioni di buoni sentimenti. La demistificazione: anche i banditi si sposano, invitano il prete a benedire il matrimonio, fanno il pranzo di nozze.

a) La delusione della sposa entrando nel garage: «Ma Mac, questo è un volgarissimo garage!». […] Ma immediatamente l’uomo efficiente, il marito premuroso, dà ordine che inizino i preparativi: «I lavori d’addobbo!».

b) Il pranzo: i briganti tutti in piedi sull’attenti intorno al tavolo, poi, all’arrivo del capo, a un suo cenno, seduti e “in vacca”. Un pranzo consumato da “povera gente”, nei modi e nelle forme, talvolta dei piccoli borghesi. Un tentativo di scimmiottamento di un mondo estraneo, cui aspirano nelle forme, ma a cui già appartengono nella sostanza; una goffa deferenza, un vistoso imbarazzo nel rivolgersi alla “signora”, una unione e un’atmosfera cameratesca fra uomini.

c) La canzone dei cannoni: una progressione rabbiosa ma anche amara, da un’allegria brutale e cameratesca da compagni d’arme, a una palese quanto ottusa bellicosità, fino alla malinconia dell’ubriachezza, nel rimpianto della gioventù perduta in cui nulla era ancora perduto e tutto si poteva usare; una fascistica, arrembante marcia d’insieme, colonialistica, cui dapprima, come di soppiatto, poi in forma palese, anche “gli altri” partecipano. Un’incalzante esplosione di furia omicida che si gela nel rimpianto.

Il raggruppamento marciante non come “trovata” registica, ma come adeguata soluzione estetica di un momento focale del quadro. Lo sdegno e l’approvazione estetica come aspetti caratterizzanti della reazione di un pubblico che intravede anche nel ritmo martellante, nella scansione urlata delle voci, la celebrazione di una propria rivolta inappagata; da qui un senso di insoddisfazione che apre la crisi in una coscienza plaudente nel sottrarsi alla responsabilità dell’azione.Atto II

Jenny dei pirati (8, 27 dicembre, 6 gennaio). Subito un effetto di straniamento mediante una differenziazione di toni tra il parlato precedente («E cantava sempre così») e l’attacco («O signori voi che mi vedete»). L’utilizzazione dell’estensione vocale di Brecht fra “parlato” e “cantato”. Anche la voce ha colori: l’apparire di Jenny sa di nebbia, di città sul porto, di fischi di navi nella notte.

Un arco acceso, una gelatina rossa: un lampione all’angolo di una strada. Accanto, una presenza, un silenzio che parla, una donna giovane ma fanée, ricca di ricordi; il suo mondo interiore: ora un inferno sopito, ora palese, al di là della rabbia, la generosità dell’amore. Certo un passato duro, forse miserabile, ma vivificato, quasi meraviglioso, ora, alla luce del ricordo. Una camminata stanca, indugiante, con scatti di rabbia, poi la fredda immobilità sotto il biancore di un arco: «O signori voi mi vedete…».

Il bordello (8, 18, 27 dicembre). Rumori: giornali che vengono aperti prima della lettura, qualche cucchiaio che mescola il caffè nella tazza, un motivo incerto al pianoforte. Il siparietto che si apre pian piano, Jenny che dolorosamente torna al suo mondo. Colori: il Trittico di Otto Dix. Gli oggetti fanno “natura morta” piccolo borghese. Dove siamo? Ecco, le donne si alzano, sbadigliano, vengono in avanti: già l’incedere le tradisce. Un bordello dunque, con una sua aria tranquilla, rassegnata ma serena; i discorsi sono giornalieri. C’è calore fra queste mura; il salotto piccolo borghese che ripara e difende dalle asprezze della vita.

All’improvviso Macheat. È immediatamente a suo agio; non è il sesso che conta ora, è questa dolce sensazione di sentirsi in famiglia, così tipica del piccolo borghese che si reca al casino in cerca di tenerezza: ora è al sicuro, la lotta, che infuria fuori dall’uscio, non può averlo.Atto III

Il guardaroba di Peachum (11 dicembre, 8 gennaio). A ogni movimento la ricerca di una ragione: lo sforzo tende al reperimento e alla ricostruzione interna del significato e delle modalità di un accaduto come di un semplice gesto. […] L’entrata delle puttane pone qui ad esempio il “problema dei mendicanti”: li faremo muovere? E verso dove? Può esserci una rivalità fra queste categorie di sottoproletari? E in caso affermativo, andrà evidenziata? E in quali forme? Come rendere il modo specifico che hanno di vivere il rapporto con il proprio “datore di lavoro” le puttane, in raffronto a quello dei mendicanti? La prostituzione del proprio corpo esercitata dalle puttane può essere mostrata come il simbolo della prostituzione generale della forza-lavoro nella società capitalistica?

L’entrata della polizia nella bottega di Peachum, di colpo, muta il ritmo del quadro: l’alleanza puttane-mendicanti immediatamente è un fatto compiuto. […]

La marcia dei mendicanti (12 gennaio). Una penombra incerta, una musica scandita, come una marcia; poi, pian piano, ora da sinistra ora da destra, una sequela di orrori “finti”, teatrali, che ci richiamano quelli reali. Un odio manifesto per una società che se ne serve e li segrega, quasi un urlo lancinante ma inespresso, contenuto, muto. Il dolore e la ribellione inespressa della voce permettono un procedimento scenico di accumulazione, senza però eccedere, pena l’annullarsi degli effetti sovrabbondanti. Così la sofferenza e la rabbia della marcia si caricano di ironia in un cartello: «Buona fortuna», mostrato sadicamente agli spettatori, senza che, peraltro, l’attore assuma un atteggiamento ammiccante.

La prigione (12, 22, 26 dicembre, 8, 30 gennaio). Un quadro complesso e multiforme. Lo straniamento della condizione del condannato. Ora la visita di Polly, ricca di umanità, di dolorosa tristezza, ma al tempo stesso, qua e là, punteggiata dalla satira: il “volutamente banale” di molti colloqui in punto di morte fra madre (moglie) e figlio (marito) di tanti film americani. Ora “l’ultima cena” servita da Brown: una identificazione fra i due uomini resa manifesta dallo stesso parallelo automatismo dei loro atti (occhiali, taccuino, matita), dal tono usuale e asettico con cui ambedue contrattano sulla vita altrui. Ora la visita di Mathias e Jacob: una disperazione straniata da parte di Macheat, l’annuncio di una via senza sbocchi denunciato in tono usuale. Poi il barlume di speranza, l’ultimo tentativo, il velato appello ai sentimenti, la mano sulla spalla: «Ma davvero, Mathias, mi lasceresti impiccare?». Poi un silenzio. Cosa risponderà Mathias? Medita, si abbassa sulle ginocchia, la mano di Macheat è nel vuoto: «Ma certo che no!».

A cosa dare più credito: a quelle parole, o al movimento sgusciante con cui si è sottratto a quella mano? […] Poi l’ingresso dei “personaggi della sua vita”. Una scena antirealistica: lo straniamento delle immagini del condannato a morte che rivede la sua vita, come cercando fra le ombre, riconoscendo e sognando, nella continuazione di un discorso interiore. Un cappio che scende sulla passerella di colpo, come uno schiaffo (qui stupisco della cura posta da Strehler per un qualcosa che potrebbe apparire di secondaria importanza: la discesa del cappio è provata e riprovata tante volte, a confermarmi dell’importanza “tecnico-pratica” del lavoro teatrale). Poi una musica misteriosa e truce, sofferta, che si attraversa nel profondo, un rantolo prima della morte.

Il finale (14, 26 dicembre, 3, 30 gennaio). […] L’arrivo del messaggero. Il discorso torna su se stesso, il tema iniziale (sipario all’italiana ecc.) viene richiamato per la satira dell’opera lirica. I coristi nelle loro posizioni tenebrose, misteriose, cospiratrici, la simmetria (che non ha però da essere perfetta) e i movimenti sincronici come caratteristica fondamentale dell’opera lirica. I primi attori che, sempre sull’esempio dell’opera, fingono di cantare, mentre in realtà si risparmiano per l’acuto finale. Poi l’arrivo del messaggero: spavento e letizia (sul modello dell’opera lirica che conosce solamente i sentimenti estremi: odio e amore, piacere e dolore ecc.). Lo smarrimento per la sorpresa di un arrivo (il messaggero) che ci si aspettava comparire da un’altra parte (i coristi che indicano la platea, il messaggero che appare in alto, alle loro spalle, a demistificare il cocchio alato). Un proclama religioso, liturgico. Poi in una luce vuota, oggettiva, il finale, né come proclama, né come manifesto: lo studio di un atteggiamento interiore per degli attori che risolvono la loro fatica. Una fatica che ha divertito e fatto riflettere.Massimo Gallerani, Un diario di prove in teatro, “Tempi moderni”, aprile-giugno 1974

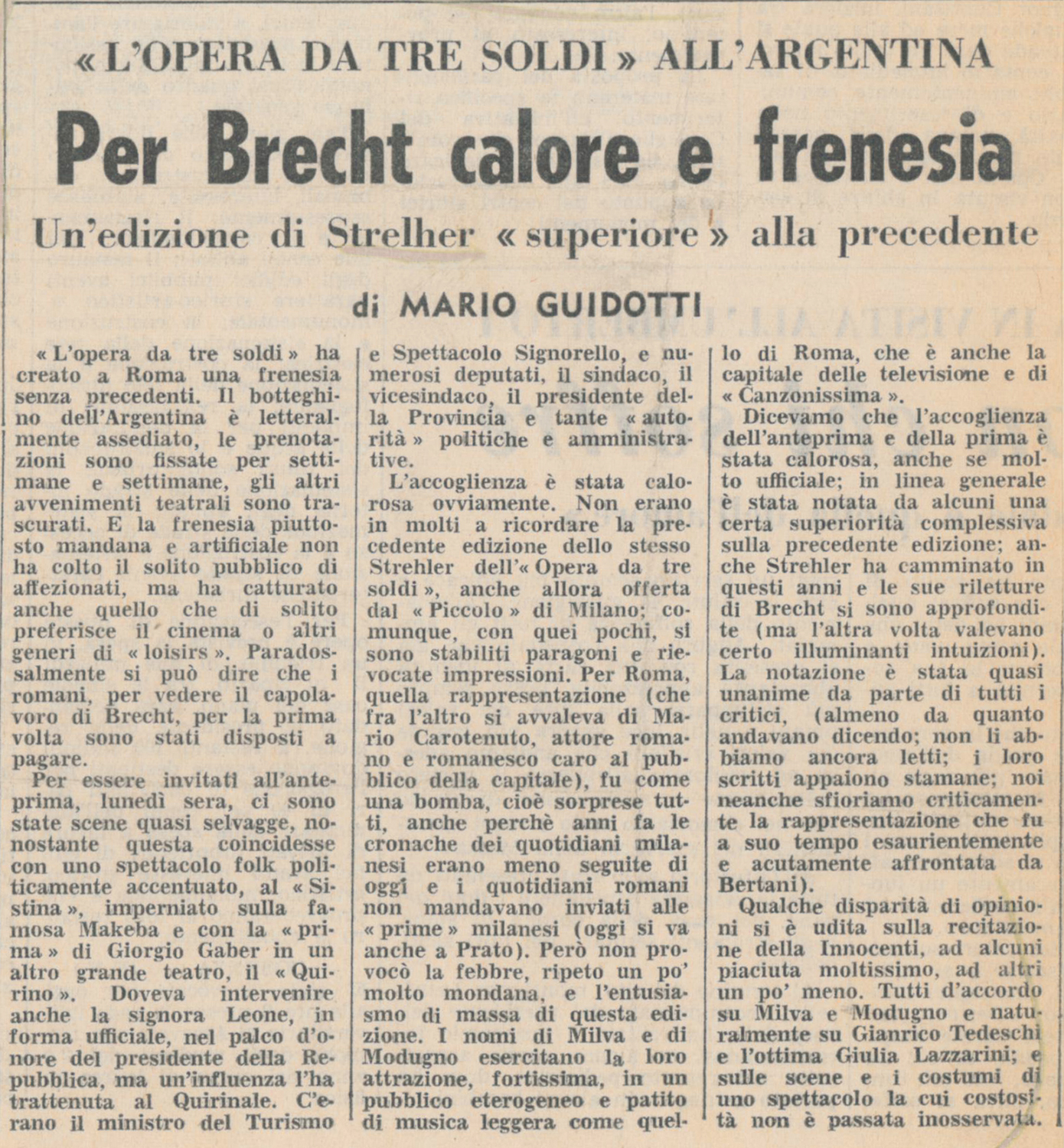

Rassegna stampa

- Un Brecht aggressivo, ma col pianto in gola

Il bellissimo teatro era inverosimilmente gremito di un pubblico scelto, accorso da ogni città d’Italia e dall’estero; moltissimi gli addetti ai lavori, ma molti anche gli spettatori modello, quelli che non perdono una prima di livello, chi per snobismo, ma i più per sincero amore dell’arte. Ebbene, questo pubblico, che aveva già calorosamente applaudito tutti i brani cantati con vera bravura anche dagli attori non professionisti del canto, quando s’è spenta la luce sul finale è letteralmente esploso in una ovazione in cui si mescolavano voci, grida e applausi, ha ripetuto le sue chiamate, ha cominciato a spazientirsi perché Strehler, ancora tra le quinte ma chiaramente avvistato dagli attori, tardava ad apparire, e finalmente, quando il maestro, con la calcolata civetteria dei suoi riccioli d’argento brunito, s’è finalmente concesso al pubblico e ai suoi attori, nuovo boato, nuovo finimondo. Una panoramica onestamente girata avrebbe mostrato che applaudivano tutti, gli intellettuali, e le précieuses in platea e nei palchi, i ragazzi in loggione, gli attori in palcoscenico, gli orchestrali in orchestra. Era il momento mistico dell’unione prodotta dal rito teatrale, in cui persino invidie, rivalità, radicali differenze di opinioni si diluivano e si annullavano. C’era anche, si capisce, il piacere di osservare un culto e di partecipare di una mitologia, ma anche di questo è fortunatamente fatto il teatro.

[…] Assai più che nell’edizione precedente, di una teatralità raffinata e vorrei dire letteraria, questa volta Strehler ha voluto sottolineare che L’opera da tre soldi non ha un solo autore, ma due: Brecht e il musicista Kurt Weill, che infatti firmano assieme. Si aggiunga la “collaborazione musicale” di due musicisti di grande gusto, come Fiorenzo Carpi e Gino Negri, e la presenza di due attori che sono anche cantanti professionisti, come Milva e Modugno; si consideri la qualità degli altri interpreti maggiori, da Tedeschi, alla Lazzarini, alla Innocenti, ad Agus, tutti versati nel teatro estroverso, frontale, esperti di rivista e spettacolo vario, e si avrà la prova della direzione in cui Strehler s’è mosso. Anzi, poiché Modugno è stato scelto in ritardo al posto di Gianni Santuccio indisposto, è probabile che, con la scelta e la presenza di Modugno, lo spettacolo abbia avuto una spinta ulteriore verso il grande cabaret musicale, del quale l’immagine anche figurativamente più indicativa ci sembra Milva, per la qualità della voce, l’esperienza del genere e la perfetta aderenza del costume anni Venti (Ezio Frigerio) alla sua snella e risentita figura. Ma anche Modugno è in parte, nonostante la complessità del lavoro e la complessità delle prove, con un trucco da bel rapace pallido da cabaret berlinese e da Little Italy; tanto più interessante è la prova di Modugno in quanto la sua spiccata vocazione di folk-singer, autore e cantante con modulazioni personalissime, è stata quasi ribaltata nella maniera asciutta ed estraniata del cantante di varietà cosmopolita, con il fraseggiare alla Weill, così diverso da ogni modulo popolare. […]

Straordinaria Giulia Lazzarini, di un umorismo delicato, sospesa, quando canta, a quel suo filo di voce che afferra anche i quarti di tono. Buona la prestazione di Gianni Agus, con la sua scoperta cordialità da rivistaiolo, con riso e pianto volutamente fasulli. Quanto alla coppia Peachum, Gianrico Tedeschi e Adriana Innocenti, Strehler continua a vederla nella più totale abiezione figurativa, al livello dei miserabili che gestisce. Tedeschi-Peachum è un lurido barbone, coi riccioli sporchi che gli spuntano sotto la bombetta scolorita, le guance non rasate, i calzoni calanti, la sporcizia raggrumata; e la Innocenti-Frau Peachum è una ubriacona smaccata che potrebbe far parte del circolo della Folle de Chaillot.

[…] Per dirla tutta, in uno spettacolo così estroverso, così rivista, lustrini, marsine e persino ruote luminose di luna park, in cui Strehler si espone tutto, senza riserve, viene fuori la sua aderenza al Brecht lirico, sofferente, aggressivo col pianto in gola, in modo assai più prepotente ed efficace, che non la lucidità critica, gli assurdi tragicomici delle contraddizioni di classe […]. La grinta indubbia, di cui lo spettacolo è dotato, e che nei momenti di punta esplode con una violenza che nello stesso teatro di Strehler non ha precedenti, non si distende mai in una comicità che vive e gode di se stessa, del fatto che l’umanità è obiettivamente buffa e merita carità. C’è solo una garbata eccezione ed è la scenetta, una perla, quasi un ricordo napoletano, delle due donne che si contendono l’eroe in gabbia. Una delle due è l’adorabile Lazzarini, l’altra è Laura Ambesi, che ne ha fatto di strada fino a dividere con la Lazzarini questo squisito pezzetto di varietà, al quale ha arriso un particolare successo.Giorgio Prosperi, “Il Tempo”, 16 febbraio 1973

- Tra l’agguato dei mostri e il presentimento dello sfacelo

L’America inventata da Strehler per l’Opera è questa volta il centro, illuminato dalle gelide lampade bianche e blu, della perdizione mondiale, dell’equivoco perpetuo. Le due grandi ruote da luna park sono anche squallide ruote di biciclette giganti, ma pur sempre biciclette, come quelle con cui ogni povero, in ogni pianura padana del pianeta, va al lavoro nella bruma dell’alba. E il muro di mattoni è tanto il muro della fabbrica quanto quello della fucilazione. Lo spettatore vorrebbe divertirsi; e infiniti sono effettivamente i momenti godibili, aiutati dalla musica di Weill, che qui tiene spesso il campo da protagonista, com’è giusto. Ma in definitiva Strehler bada a somministrargli una serie di docce fredde, attraverso pause tetre, rotture deliberate del ritmo, iterazioni antiliriche, avvisi ai naviganti elaborati con una segnaletica sottile.

[…] Non posso fare a meno di parlare degli attori. In primo luogo, per l’onor dell’armi a chi ha affrontato la prova in un tempo record, Domenico Modugno, che presta tutta la sua simbologia meridionale a un gangster da tango e da brillantina, della specie augusta di un George Raft. Un’aria di Cosa nostra si spande intorno alla sua precisa, disciplinata, intelligentissima prova.Ma dove il discorso strehleriano mostra tutte le sue implicazioni è in Giulia Lazzarini, la quale sa prendere la distanza dal proprio personaggio più ancora di quanto Brecht supporrebbe, a forza di citazioni stilistiche, di recuperi musicali, di composizioni mentali della voce e del gesto; tutto in lei è disegno, gracile e fortissimo insieme, d’una lettura critica di Brecht. E, accanto a lei, c’è la grossa “trovata” di Gianni Agus.

E ancora: Adriana Innocenti, che specie quando invade la platea mostra una grinta tutta sesso e antica rivolta; Milva, con la sua fantomatica aria alla Louise Brooks e lo scatto continuo, quasi metallico, del corpo inarcantesi al calco del personaggio; le varie e gustosissime reincarnazioni del Dettori; l’ottimo Grechi; tanti altri. […]

Tutta la misura scenica d’un testo che il secolo si porta dietro più come un brandello di vecchia bandiera che come un capolavoro da conservare (e voleva forse questo il poeta?) viene fuori qui, tra i miracoli della visibile orchestra e i presagi d’una notte che è nostra, nella quale ci sentiamo ingoiare tra l’agguato dei mostri e il presentimento dello sfacelo.Ruggero Jacobbi, “Il Dramma”, gennaio-febbraio 1973

- Uno spettacolo con il quale il Teatro dovrà fare per molto tempo i conti

Estrazioni volutamente eterogenee, come Strehler ama, per un’interpretazione collettiva di implacabile fusione, condita di “astuzie” sceniche sopraffine, dove è superfluo rilevare che il divertimento – alle volte sul filo di Charlot o addirittura di Mack Sennett – non è mai evasione, ma ammiccamento e critica, compromissione e straniamento insieme. La partitura “storica” è rivisitata da Fiorenzo Carpi e Gino Negri, e mette la sordina ai timbri più accorati facendo oscillare l’orchestra (diretta da Raoul Ceroni) tra la banda e il night, sarcastica contro il patetismo delle situazioni, tenera contro la crudeltà delle parole. Un enorme trombone dorato sbuca dalla fossa fin sul palcoscenico, dove gli attori impazzano, lì e in passerella, facce stravolte da un trucco che è parte integrante dello spettacolo e che ce li restituisce con i ricordi di Clara Bow o di Mary Pickford…

Habitué brechtiana, ormai, Milva è una fantastica Jenny delle Spelonche, minuta e aggressiva, tenera e cattiva: il “casco” nero dei Vergottini, le calze nere velate, nere le labbra, il nero e lucido vestito charleston cosparso di lustrini, quando intona Jenny dei pirati, più che cantare, ruggisce, le gambe divaricate, le mani sui fianchi, indosso tutta la rabbia proletaria di cui è capace. Domenico Modugno, dal canto suo, risolve Mackie Messer con intelligenza e duttile classe, sebbene la sua eleganza sia superiore all’ironia e una certa spavalda “mondanità”, seppure con effetti di sicura “presa”, la vinca ancora sul coté malinconico che c’è nel Bandito Sorridente. Polly è Giulia Lazzarini, stralunata e sofisticata, dapprima dolce Ofelia di Soho, piccola bambina e poi, fuori gli artigli anche lei, iena come tutti. Tiger Brown è Gianni Agus, digrignante equivalente fra il mondo del crimine e la società borghese. Adriana Innocenti è la signora Peachum in una personalissima caratterizzazione che è una “creazione” di incisiva evidenza, punteggiata da goffi traballamenti d’ubriacona: e la sua Canzone della schiavitù sessuale («Ma vien la sera e anche l’uomo retto / vuole qualcuno che gli scaldi il letto») è un exploit di alta classe. Giancarlo Dettori è un cantastorie brillante ed equivoco (è anche Mathias e il Messo finale), Laura Ambesi è una Lucy che sembra Jean Harlow, Ferruccio Soleri uno splendido Filch. E Peachum, dopo Carotenuto e Buazzelli, è Gianrico Tedeschi, che ne fa un personaggio di schiacciante forza, anche vocale: losco e sprezzante Generale di un esercito fatto di paria, avido e sinistro Mercante di elemosine, è un po’ il simbolo stesso di uno spettacolo con il quale il teatro italiano degli anni Settanta dovrà fare, per molto tempo, i conti.Giorgio Polacco, “Sipario”, marzo 1973