Per celebrare il trentennale della morte di Bertolt Brecht, Strehler torna a confrontarsi per la terza volta con Die Dreigroschenoper. In questa nuova versione, creata per la vasta sala del parigino Théâtre du Châtelet, in coproduzione con il Théâtre de l’Europe, il regista sceglie di ambientare l’azione in una Brooklyn di inizio Novecento. Svettano, nella nuova scena firmata da Ezio Frigerio, dietro agli enormi palazzi di mattoni rossicci bagnati di luce livida, due grandi ruote pronte ad azionarsi, illuminandosi, durante l’esecuzione dei song. Uno spettacolo dal clima post-espressionista in cui affiorano riferimenti al primo cinema muto, omaggi al mondo del musical e parodie delle convenzioni del melodramma italiano. È arrivato il momento, come ammette Strehler, di comunicare il profondo messaggio di Brecht «attraverso il sorriso e la risata».

Milva è ora l’unica attrice italiana in una locandina tutta internazionale. La sua Jenny delle Spelonche, grazie anche agli splendidi costumi di Franca Squarciapino, è diventata una creatura malinconica e sofferente di Toulouse-Lautrec; abbandonato il nero caschetto sfoggiato tredici anni prima, mostra ora una fiammeggiante crocchia d’epoca.

L’opéra de quat’sous

(L’opera da tre soldi)

1986

Personaggi e interpreti

Macheath Michael Heltau

Jonathan Jeremiah Peachum Yves Robert

Celia Peachum Denise Gence

Polly Barbara Sukowa

Tiger Brown Jean Benguigui

Lucy Katie Kriegel

Jenny-des-Lupanars Milva

Smith Guy Grosso

Le Révérend Kimball Fred Personne

Filch Jacques Bouanich

Matthias Michel Creton

Jacob Bruno Balp

Walter Jean-François Perrier

Robert Alain Flick

Jimmy Philippe Paimblanc

Eddy Gérard Grobman

Betty Elise Caron

Dolly Annick Cisaruk

Molly Juliette Degenne

Olympia Denise Peron

Suzie Isis

Vixen Lucette Filiu

Les prostituées Anita Alvarez, Catarina Barone, Andréa Cohen, Laurence Darpy, Lucette Raillat

Les policiers Pierre Aufrey, Michel Bony, Christophe Thiry, Robert Yacar

Les mendiants Maurice Antony, Laurent Claret, Luc Jamati, Philippe Pastor, Jacques Tessier, Jean Tolzac

Scene di Ezio Frigerio

Costumi di Franca Squarciapino

Musiche di Kurt Weill

Direzione d’Orchestra di Peter Fischer

Testo di Bertolt Brecht

Regia di Giorgio Strehler

Parigi, Théâtre Musical de Paris – Châtelet, 1° novembre 1986

Strehler ne parla

- Brecht morde ancora

È la terza volta che monto il capolavoro brechtiano, dopo le due edizioni italiane del 1956 e del 1973. Ma è la prima volta che lo allestisco in un teatro immenso come lo Châtelet, con un insieme di attori, orchestrali e tecnici che s’aggira sulle ottanta persone, e soprattutto con una compagnia internazionale che tuttavia reciterà in francese.

[…] Nei sei ruoli da protagonista ci sono tre francesi, due tedeschi e un’italiana. I francesi sono il celebre attore del cinema comico francese Yves Robert nel ruolo di Peachum, la signora Denise Gence, che è stata per decenni una delle più autorevoli dames della Comédie-Française nel ruolo della signora Peachum, e Jean Benguigui, un altro popolarissimo attore di carattere […] nel ruolo di Brown la Tigre, il capo corrotto della polizia. I tedeschi sono Michael Heltau, primattore del Burgtheater di Vienna, nella parte di Mackie Messer, e la nota stella del cinema Barbara Sukowa, che ha rinunciato a un film con Schlöndorff per impersonare Polly. L’italiana è Milva, la sola che abbia già recitato nell’Opera, e nello stesso ruolo dell’edizione ’73, cioè Jenny delle Spelonche. Naturalmente i colori italiani sono tenuti alti anche dallo scenografo Ezio Frigerio, dalla costumista Franca Squarciapino e, se me lo concede, anche dal sottoscritto in veste di regista.

[…] Sul piano della tenuta poetica, l’Opera ha sequenze di un fascino non caduco. Ma ciò che più conta – e lo dico con rammarico come cittadino d’Europa sensibile e democraticamente cosciente – è che, nello stesso ambito della satira sociale, Brecht morde ancora. Non siamo diventati molto migliori, eticamente, dei nostri simili di oltre cinquant’anni fa. Ancor oggi una domanda paradossale come «È meglio sfondare o fondare una banca?» mette ancora i brividi addosso.

Vorrei, soprattutto per i francesi, sottolineare il divertimento teatrale insito in questa grande ballad-opera. Vorrei allontanare da Brecht ogni residuo alone di didattismo marxista. Non esiste un Brecht col ditino alzato e il cipiglio paleosocialista. C’è solo un grande Brecht uomo di teatro. Per questo sto puntando nelle prove a un tono grottesco, secco e crudele; per questo ho ambientato la vicenda in una mitica New York precedente la prima guerra mondiale, una New York da film muto alla Chaplin, alla Mack Sennett, alla Lilian Gish.Il mio Brecht europeo, intervista di Guido Davico Bonino, “La Stampa”, 24 settembre 1986

- Come sarebbe bello che L’opera da tre soldi fosse fuori moda!

Perché fare L’opera da tre soldi di Brecht, oggi, nell’anno di grazia 1986, a Parigi? La risposta più semplice a questa legittima domanda, senza essere tuttavia la più valida, sarebbe questa: perché si tratta di una magnifica opera di teatro, piena di intelligenza, humour, di poesia, di dinamismo drammatico con una musica di grande valore, tenera e insieme violenta; insomma, perché è un testo che deve essere conosciuto dal pubblico. E soprattutto dalle nuove generazioni che forse ne hanno sentito parlare come di un mito “di un’altra epoca” e di cui cantano un’aria, la Moritat (il lamento di Mackie) conosciuta in molte versioni, ma senza sapere nulla di più. Un’opera teatrale vive e si riconosce unicamente nella sua rappresentazione. Tutto qui.

Ma credo che sia giusto parlare anche di altre cose, approfondire le ragioni e le intenzioni di una rappresentazione avendo sempre in mente la celebre frase di Brecht: «Il teatro consiste nel fabbricare riproduzioni vive di avvenimenti, riferiti o inventati, in cui siano coinvolti gli uomini e ciò allo scopo di divertire». Naturalmente, c’è divertimento e divertimento. Al di là di questo uso fondamentale dell’opera drammatica, del “divertimento”, alcuni pensano di porsi delle domande sull’utilità di questa operazione culturale.

È utile rappresentare oggi L’opera da tre soldi? Ecco la domanda, apparentemente insidiosa, che ha sempre accompagnato il mio lavoro su quest’opera. Che cosa significa “utile” in Teatro? È “utile” rappresentare L’illusion di Corneille nel 1984 o i Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello nel 1985, oppure un qualsiasi altro capolavoro del genio drammatico umano? Alla domanda risponderei così: è utile se l’opera è bella, se ne vale la pena, se ci parla, ci commuove, ci spinge a riflettere, ci diverte, ci sconvolge. Insomma, se smuove qualcosa dentro di noi… Se un’opera d’arte porta in sé i germi del presente, se è ancora leggibile, se ci parla ancora con il linguaggio della poesia e ci tocca con la forza della satira e l’impatto del suo messaggio, che deve essere al tempo stesso forma e contenuto e non l’una senza l’altro, essa è ancora scritta “oggi”. La relativa eternità dell’opera d’arte è di attraversare il tempo e di sembrarci sempre nuova, sempre da scoprire nelle sue strutture e nelle sue profondità.

Secondo me, L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht possiede questi valori permanenti che, ovviamente, devono essere rappresentati con mezzi scenici che non ricalchino le forme passate. […] Se si realizza l’interpretazione fedele alla realtà testuale – anche se è apparentemente infedele al cliché intellettualistico che si è formato poco a poco attraverso decine e decine di spettacoli, di esegesi, su Brecht e sulla sua opera, e anche a causa degli equivoci che lo stesso Brecht ha alimentato con i suoi numerosi scritti teorici, di cui poi era il primo a dimenticarsi nella pratica – ci si accorgerà che L’opera da tre soldi è di una sconvolgente attualità poetica e drammatica (come lo sono Un uomo è un uomo e Vita di Galileo).A proposito dell’attualità dell’Opera da tre soldi, mi sono sempre detto che non era un buon segno nei tempi oscuri in cui viviamo. Sarebbe importante, per il destino dell’uomo, che opere come questa apparissero un po’, anzi, molto fuori moda, e che l’ironia brechtiana dell’Opera da tre soldi, aspra e penetrante per una società che è ancora la nostra, non fosse più così pungente dal momento che dovrebbe appartenere al passato, alla storia vissuta.

Al contrario, ecco che, di volta in volta, L’opera da tre soldi, in contesti diversi, paesi diversi, lingue diverse, ricomincia a esplodere con fuochi d’artificio, ora pallidi, ora incandescenti, e torna a denunciare ancora certe pratiche del nostro vivere sociale, certe ipocrisie, certe verità che è facile riconoscere e ammettere.

Le grandi satire – L’opera da tre soldi è fondamentalmente una di esse, come le opere di Swift – nelle quali il comportamento di una parte della società è messo a nudo nella luce implacabile di una scena o nelle pagine di un romanzo, funzionano finché trovano uomini, valori, atteggiamenti contro i quali possono esercitare la loro azione. Nel momento in cui gli uomini, i valori, gli atteggiamenti sono diventati completamente diversi, satire diverse – e le satire esistono sempre, perché gli uomini non sono perfetti, anche se sono suscettibili di diventarlo – sono necessarie.

Nel pieno dei gravi problemi che la nostra società sta attraversando, nell’incertezza dei valori, nell’ingiustizia di fondo che governa i nostri rapporti, la satira proposta dall’Opera da tre soldi ci tocca per la sua fondamentale attualità. È per questo, credo, che non sia inutile rappresentarla nel 1986 a Parigi, come a Londra, Berlino, New York, eccetera. Sono convinto che la si debba fare non come il sogno di un passato che non ci apparterrebbe più, cioè come un fatto estetizzante e mitico, ma come una specie di verità deformata di ciò che tutti i capolavori satirici sulla vita dell’uomo, i suoi vizi, i suoi errori, le sue follie, sempre richiedono.

[…] Lo spettacolo dell’edizione francese del 1986 dell’Opera da tre soldi ricerca questa profonda fedeltà allo spirito del testo, non esteriore, non costruita su delle immagini, e ci sembra che, nonostante la storia trascorsa dall’epoca della sua creazione, la grande metafora, la grande satira, il grande divertimento aspro e disperato dell’Opera da tre soldi sia rimasto intatto, comprensibile e terribilmente pertinente con il momento storico e umano che stiamo vivendo.

Spero che questo spettacolo possa aiutare molti altri a riprendere una riflessione su Bertolt Brecht drammaturgo e poeta, a rivedere molte idee preconcette, a riscoprire un grande autore drammatico della nostra epoca e offrire alle nuove generazioni delle rappresentazioni degne delle sue opere, come esempio di ciò che un testo, nell’epoca dell’esplosione dei più diversi mezzi extra-teatrali, vedi il non-teatro e la vita diventata essa stessa teatro, può ancora donare.Quelques réflexions à propos d’une nouvelle édition de L’opéra de quat’sous, “Théâtre en Europe”, ottobre 1986

Fotografie

Documenti

- Milva. Jenny è un mistero

Sono l’unica italiana all’interno di un cast molto europeo, in cui francesi e tedeschi sono però la maggioranza. Tutti, a parte i francesi, abbiamo naturalmente degli accenti. Spero che questi accenti saranno piacevoli alle orecchie del pubblico e che non disturbino né l’ascolto né la comprensione del testo, tanto più che in alcuni momenti saremo accompagnati dall’orchestra. Quanto al mio personaggio, il suo accento in francese non mi sembra fastidioso. Forse Jenny è una straniera? Inoltre la compagnia impiegata nello spettacolo fa riferimento alla società multietnica e multinazionale degli Stati Uniti, dove Strehler ha appunto ambientato lo spettacolo.

Interpretando Jenny, io cerco di focalizzarmi per rendere le sue idee, la sua personalità e non tanto il suo modo di parlare.

Oggi so che quando ho interpretato Jenny la prima volta, non la conoscevo veramente bene. Ero molto affascinata da questo ruolo un po’ mitico e così contenta di poter cantare in teatro le canzoni di Jenny, che non ho molto cercato di penetrarla, di comprendere tutta la sua profondità. All’epoca l’ho affrontata dall’esterno, forse anche perché Jenny, nel testo, è più matura e più grande di quanto io fossi allora. […]

Jenny è un mistero. Non è una femme fatale. Credo che sia un mistero anche per se stessa. Tradisce due volte Macheath e tuttavia lo ama. Talvolta fa cose senza pensarci, senza volerle, io credo. Come quasi tutte le prostitute, agisce in maniera molto istintiva. Si distingue, grazie alla sua natura ombrosa e profonda, dalle altre donne piuttosto leggere, superficiali, che vivono nel suo stesso ambiente. Lei non è triste, ma è seria; non ride molto spesso. Ogni tanto è allegra, ma il suo riso è sempre un po’ “drammatico”, doloroso. C’è in lei una nostalgia del tempo passato e il rimpianto del tempo perduto. Lo si nota soprattutto quando canta la Tango-Ballade con Mackie.[…]

[Strehler] è un uomo molto difficile, molto esigente, che esplora l’attore e sa quello che può ricavarne. Bisogna che ci sia un feeling tra lui e l’attore, che scatti la scintilla. Lui non impone nulla, non dice mai, prima, come deve essere fatto. Lascia cercare all’attore la sua interpretazione in se stesso, provare diversi approcci al ruolo. Strehler è là, osserva, stimola il lavoro, talvolta suggerisce un’idea; con lui l’attore ha sempre il piacere di cercare e la soddisfazione di trovare da sé.L’opéra de quat’sous. Milva chante Brecht, intervista di Irène Sadowska-Guillon, “Acteurs”, dicembre 1986

- Denise Gence. Strehler, il primo tra i direttori d’orchestra

[Per Strehler] un attore è importante tanto quanto la minima sfumatura di grigio o di blu in un proiettore, tanto quanto il minimo suono. Ciò è meno riduttivo di quanto possa sembrare: è molto bello fare parte di un insieme sensibile. […]

Qui sono praticamente in famiglia! Ma non avevo mai recitato Brecht e questo mi diverte molto. Ho comunque chiesto di fare una prova prima di accettare il ruolo: non si possono mormorare, i song di Kurt Weill, bisogna veramente cantarli. Ho ritrovato Strehler che è per me il primo dei direttori d’orchestra. E ho ritrovato tutto ciò che ho amato durante il lavoro per la Villeggiatura, quella maniera che Strehler ha di tenerti saldamente e di lasciare comunque libera tutta la libertà di creare.Marion Scali, Le trois quat’sous de Strehler, “Libération”, 31 ottobre 1986

- Jean Benguigui. Come un egittologo dentro alla piramide di Cheope

[Strehler] è un uomo così generoso che dà, dà così tanto che bisogna restituirgli altrettanto. […] Non sopporta gli attori sull’attenti. Bisogna recitare costantemente, stimolare la recitazione e riconquistare la propria libertà sul palco. Anche se ci si blocca, bisogna andare. A Strehler non interessa che si dica: «Ho un’idea»; ma se la si mette in pratica e gli piace, è contento. Non può fare il lavoro al nostro posto e, nonostante questo, recita assieme a noi.

Durante la prima riunione di compagnia, Strehler ha parlato per sei ore. Non ci sono che Fidel Castro e il pittore Arroyo che parlino altrettanto… Ma ci ha donato tutte le chiavi dello spettacolo. […] Ho cominciato nel 1964 con Patrice Chéreau e poi ho collaborato a spettacoli di tutte quelle famiglie teatrali che si afferiscono, più o meno, a Strehler. È come se chiudessi un cerchio. Mi sento come un egittologo che, dopo aver passato la sua vita nei musei, alla fine si trovasse davanti a una grande piramide. Sono dentro alla Piramide di Cheope!Marion Scali, Le trois quat’sous de Strehler, “Libération”, 31 ottobre 1986

- Ezio Frigerio. Un’atmosfera da musical

Ho dovuto rivedere l’estetica, perché la scena si svolge a New York, durante la prima guerra mondiale, e perché il Piccolo Teatro aveva un palcoscenico di soli sette metri, mentre lo Châtelet è un teatro grande come la Scala. Strizzo l’occhio all’epoca post-espressionista che fa capo a Otto Dix, ma ho soprattutto cercato di creare un’atmosfera da musical.

Riportato da Natalia E. Ravidà, Strizzo l’occhio a Otto Dix, “il Giornale”, 26 ottobre 1986

- Piero Vigorelli. Il vulcano Strehler in piena eruzione

Due grandi ruote illuminate girano lentamente. Esili ma sontuose, civettuole e imponenti. Un festoso luna park disegnato da Giacometti? No, perché dietro c’è un vicolo cieco. È assurdo, buio, nero, con finestre incastonate che sembrano non aver mai conosciuto la luce. L’anno duemila e rotti di un Blade Runner, dei replicanti o dei guerriglieri della notte? Ancora no, perché siamo alla fine della prima guerra mondiale. Siamo nell’America di ieri e non nell’immaginario mondo di domani. E se invece fosse viceversa? Non è forse questa la magia del teatro, la sua ironia e la sua tragicità? «Il teatro è l’arte di far credere qualcosa che non c’è, l’arte dell’apparenza, di vivere nello sdoppiarsi», diceva il grande Jouvet. Un maestro del maestro Giorgio Strehler.

Una palizzata costruita con quegli ondulati d’alluminio che di solito fan da tetto alle baracche. Sporca di macchie e scritte indecifrabili. Tranne una, «L’opéra de quat’sous» di un giallo marroncino color escremento. Attraversa e taglia tutto il palcoscenico. La sua atroce simbologia è un pugno nello stomaco. Ma se si alzano gli occhi, è ancora luna park. In alto, sopra al sipario, scorre una grande scritta luminosa che t’annuncia «La chanson de Salomon». Si spengono le luci della sala. S’accendono le due grandi ruote. «Achtung, silence, pronti…» dice Giorgio Strehler, trilingue per rabbia ed europeo per convinzione.

Balza come un felino sul palcoscenico. Di scuro vestito. Criniera di volpe argentata. Esplode il ruggito del leone. «Pronti?». «Ma no, fermi tutti, cazzo è questa presa di corrente in libertà?». Sospira un «che lotta!». Si rigira, allarga le braccia. […]

Musica. Il vulcano Strehler comincia a essere in piena eruzione. Le prove sono sempre il suo one man show. Gli attori sono vestiti e truccati praticamente dal primo giorno, perché «così creo il personaggio vestito sul personaggio che prova». Le luci le cura personalmente, arrivando al teatro Châtelet alle quattro del pomeriggio. E quasi a ogni prova cambiano, fino a quando non crede di aver raggiunto il punto più prossimo alla perfezione. I dettagli l’ossessionano più dell’insieme, perché i primi fanno il secondo. Anche quello sbrego per lui troppo accentuato di una quinta… «Cucire, cucire, cucire!». Non deve apparire uno squarcio, ma una fine coltellata come quelle dei quadri di Fontana.

Ta-ta-ra-tun… Il maestro dà il tempo. Quattro tempi e sbuca Milva. Canta. Che voce! «Conoscete la storia del saggio re Salomone…». Lui le va vicino. Grida all’elettricista che vuole lo spot fino alla poitrine. Milva continua a cantare. «Bene così». No, non va più bene, perché deve strisciare come una biscia lungo la palizzata. Ta-ta-ra-tum… Guida all’Abbado.

Milva continua sempre a cantare, perché quell’imponente presenza del regista-direttore d’orchestra non è affatto fastidiosa. A lei come a nessuno. […]

Milva canta, lui l’interrompe, si riparte. Qui dev’essere più ironica. Là più beffarda. Lì più tragica. Ora più cattiva. Poi invece più melensa. «Cristo che canzone! Il re saggio Salomone che si perde a causa della saggezza, la bella Cleopatra che diventa polvere, il grande Cesare e tu quoque Brutus, il vecchio Brecht schiacciato dal potere per la sua curiosità… Saggezza, audacia, coraggio e curiosità perdono l’uomo. Pensate che bella società è mai questa! L’atroce pessimismo della storia…». Achtung, silence, pronti! Si riparte.Piero Vigorelli, Tre soldi da spendere per l’Europa, “Il Messaggero”, 24 ottobre 1986

- Natalia Aspesi. La voce stessa di Brecht in scena

Nel buio Giorgio Strehler si muove con energia irrefrenabile, tra la platea e il palcoscenico: ordina in francese, suggerisce in tedesco, canta in italiano, mima, nel linguaggio universale dei gesti, l’insofferenza del prigioniero Mackie Messer, l’innocente stupore di Polly Peachum. Da due mesi vive così, dieci ore al giorno, chiuso nel vecchio e maestoso Théâtre du Châtelet, ori, velluti, file di palchi come in un Scala non molto più piccola.

Sono gli ultimi giorni delle prove dell’Opera da tre soldi, allestita dal Teatro d’Europa in collaborazione con lo Châtelet, il teatro municipale di Chirac. La moglie Andrea Jonasson, il bianco barboncino in braccio, segue immobile e silenziosa il suo agitarsi frenetico, la segretaria Elizabeth esprime la sua totale devozione portandogli ogni tanto un tè, un brodino. A 65 anni, invaso ancora una volta dalla passione per il teatro, per Brecht, Strehler vive il suo potere carismatico e il piacere della sua stessa tirannia, con una forza quasi violenta: ignora il cedimento, la stanchezza, l’incertezza, l’attesa, un po’ di attenzione per gli altri, gli attori che si muovono sul palcoscenico come in trincea.

Il francese Yves Robert si accascia su una sedia, il tedesco Michael Heltau si perde nello scoramento, Barbara Sukowa ha lampi di ribellione trattenuta. Lo scenografo Ezio Frigerio, in platea, mormora: «Sono a pezzi»; sua moglie Franca Squarciapino, costumista, sorride: «Appena finite le prove, scappiamo in Africa dove nessuno ci può raggiungere». Solo Milva ha la saggezza del più forte: i rossi capelli raccolti in cima alla testa, come apparirà sul palcoscenico, la candida pelle perfettamente truccata, la figura sottile chiusa in un lungo abito elegante che usa come vestaglia, dice: «Bisogna avere pazienza, ma anche tenergli testa, serenamente».

[…] Entra in scena per la prima volta una Lucy, la giovane attrice francese Annick Cisaruk […]: Strehler impietrisce tutti gridando, perché la ragazza non è perfettamente truccata, come per il vero spettacolo: «Siete disumani, mandare allo sbaraglio una ragazza che per la prima volta si trova davanti a me: il trucco dà sicurezza, aiuta». Accorrono truccatrici tremanti, anche il cappello viene prontamente sostituito.

Sin dal primo giorno delle prove tutti devono essere truccati e in costume come per la prima: «Il mio vestito è già da buttar via» dice Milva, rilassata; Denise Gence, matura attrice uscita dalla Comédie-Française, una Celia Peachum vestita di neri pizzi sbrindellati, sta provando docile la sua canzone per la ventesima volta, mentre Strehler con imperiosa dolcezza le mostra come lui vuole che si faccia, interrompendola continuamente. […]

Questa edizione dell’Opera, la terza per Strehler, ha avuto i suoi intoppi e i suoi disordini. Fin da principio erano certi il regista Strehler e Milva per la parte di Jenny delle Spelonche: non solo perché l’ha già interpretata con grande successo, ma perché in Francia, come del resto in Germania, la cantante-attrice italiana è adorata, considerata una star più che da noi. Per gli altri interpreti ci sono state difficoltà, come racconta il regista. Per la buona Polly aveva pensato a Nastassja Kinski, ma la giovane attrice era incinta, aveva impegni televisivi, non stava bene. Dopo qualche prova con Strehler, si è ritirata soprattutto perché in preda a una depressione. Barbara Sukowa era incerta, doveva girare un film col tedesco Schlöndorff. Poi il copione non le è piaciuto, e ha accettato il teatro. Mackie il bandito avrebbe dovuto essere Marcello Mastroianni, negato alla parte cantata; Yves Montand non ne aveva voglia, Johnny Hallyday non poteva. Dirk Bogarde non sapeva bene il francese. «Così siamo arrivati a Michael Heltau, col quale ho già lavorato per il teatro di Vienna».

[…] Strehler ha scelto ancora una volta Milva: «Per stima, amicizia, nostalgia, abitudine di lavorare insieme, convinzione che sia una eccezionale Jenny, certezza che tra noi ci sia una storia che non finisce, iniziata tanti anni fa lavorando insieme alle canzoni di Brecht, cui lei si accostò con estrema umiltà, venendo dai successi delle canzonette. Mi intenerisce anche il fatto di sapere che Milva sia cambiata, abbia cominciato a diventare quella donna importante che è oggi, dopo l’incontro, con me, con l’Opera».

Milva ha accettato la faticosa impresa. «Per la voglia di tornare a lavorare con Strehler, per recitare in francese, cosa che non ho mai fatto, per sfidarmi ancora una volta e rimettermi in discussione.» […]

Per la prima volta, Strehler inserisce un importante omaggio al suo amato autore. All’inizio non sarà un attore a interpretare la parte del Cantastorie (nel ’56 era Ottavio Fanfani, nel ’72 Giancarlo Dettori). «Ho scovato un vecchio disco in cui è lo stesso Brecht a interpretare la parte. Sentiremo così, a trent’anni dalla morte, la sua stessa voce, lui stesso, partecipare al nostro lavoro».Natalia Aspesi, Ecco Bertolt il cantastorie, “la Repubblica”, 26-27 ottobre 1986

Rassegna stampa

- Brecht resta vivo

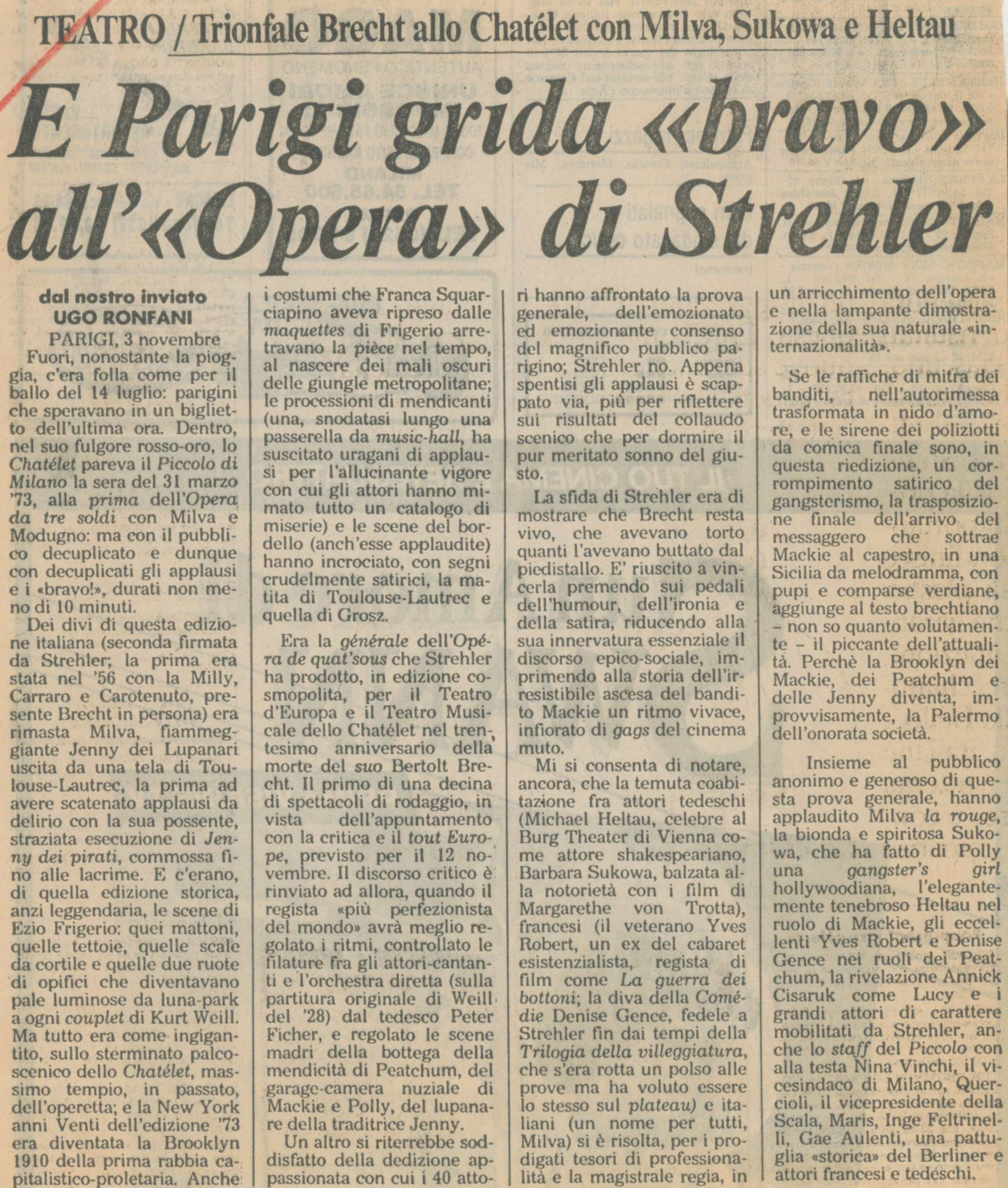

Fuori, nonostante la pioggia, c’era folla come per il ballo del 14 luglio: parigini che speravano in un biglietto dell’ultima ora. Dentro, nel suo fulgore rosso-oro, lo Châtelet pareva il Piccolo di Milano la sera del 31 marzo ’73, alla prima dell’Opera da tre soldi con Milva e Modugno: ma con il pubblico decuplicato e dunque con decuplicati gli applausi e i «bravo!», durati non meno di 10 minuti.

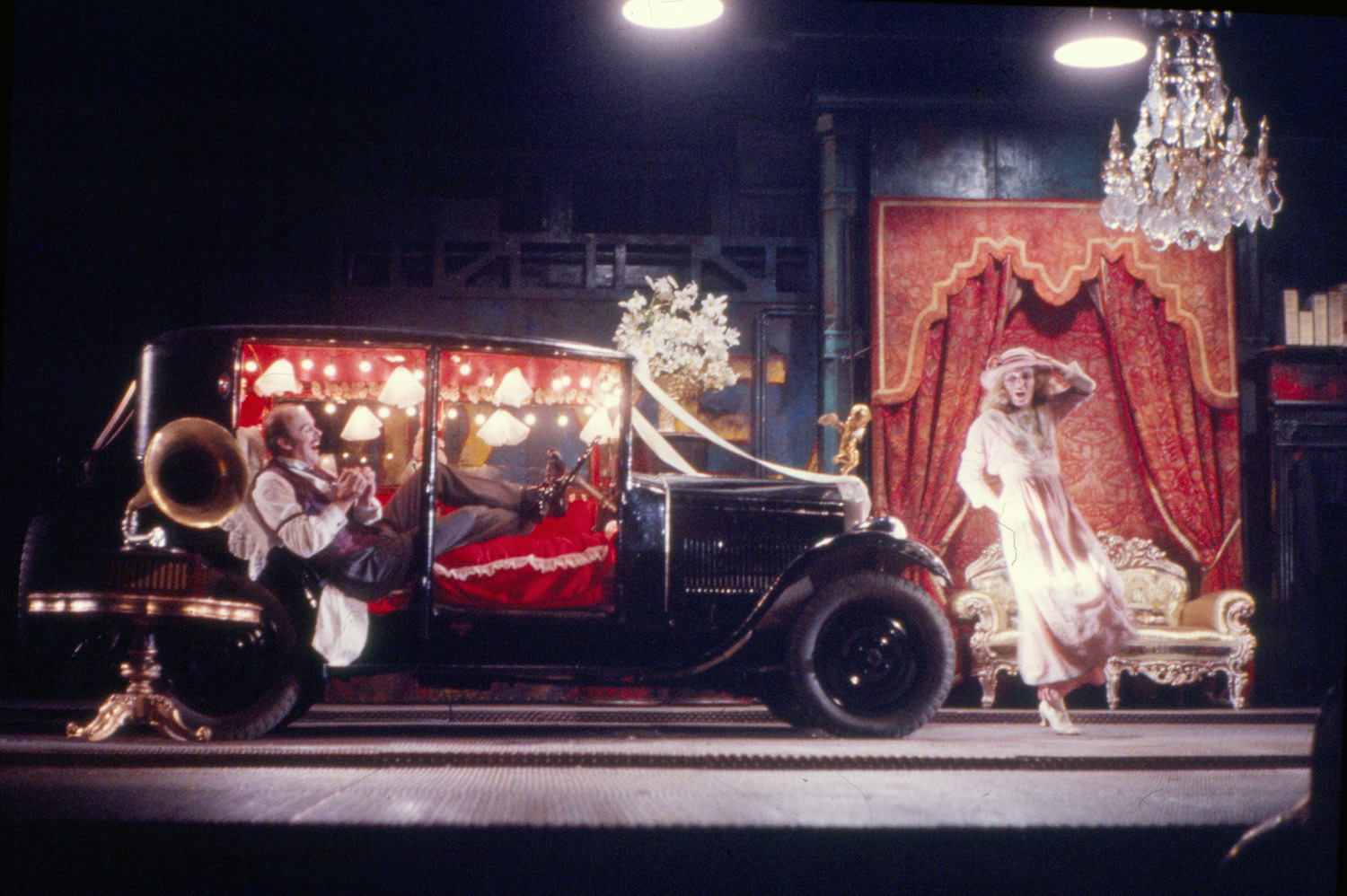

Dei divi di quella edizione italiana (seconda firmata da Strehler) era rimasta Milva, fiammeggiante Jenny dei Lupanari uscita da una tela di Toulouse-Lautrec, la prima ad aver scatenato applausi da delirio con la sua possente, straziata esecuzione di Jenny dei pirati, commossa fino alle lacrime. E c’erano, di quella edizione storica, anzi leggendaria, le scene di Ezio Frigerio: quei mattoni, quelle tettoie, quelle scale da cortile e quelle due ruote da opifici che diventavano pale luminose da luna park a ogni couplet di Kurt Weill. Ma tutto era come ingigantito, sullo sterminato palcoscenico dello Châtelet, massimo tempio, in passato, dell’operetta; e la New York anni Venti dell’edizione ’73 era diventata la Brooklyn 1910 della prima rabbia capitalistico-proletaria. Anche i costumi che Franca Sqaurciapino aveva ripreso dalle maquette di Frigerio arretravano la pièce nel tempo, al nascere dei mali oscuri delle giungle metropolitane; le processioni di mendicanti (una, snodatasi lungo una passerella da music-hall, ha suscitato uragani di applausi per l’allucinante vigore con cui gli attori hanno mimato tutto un catalogo di miserie) e le scene del bordello (anch’esse applaudite) hanno incrociato, con segni crudelmente satirici, la matita di Toulouse-Lautrec e quella di Grosz.

[…] La sfida di Strehler era di mostrare che Brecht resta vivo, che avevano torto quanti l’avevano buttato dal piedistallo. È riuscito a vincerla premendo sui pedali dell’humour, dell’ironia e della satira, riducendo alla sua innervatura essenziale il discorso epico-sociale, imprimendo alla storia dell’irresistibile ascesa del bandito Mackie un ritmo vivace, infiorato di gag del cinema muto.Ugo Ronfani, “Il Giorno”, 3 novembre 1986

- Un’Opera da tre soldi classica e, allo stesso tempo, nuova

Strehler non ha dubbi. Con tutte le sue ambiguità di prodotto che ammicca alla piacevolezza mentre punta a una grossa rappresentazione satirica della società capitalistica, L’opera da tre soldi mantiene per lui intatta anche oggi la sua validità. E dello stesso parere sembrano essere le migliaia di spettatori che ogni sera gremiscono l’enorme platea dello Châtelet, il Théâtre Musical de Paris che col Théâtre de l’Europe ha prodotto questa Opéra de quat’sous.

Ecco dunque che Parigi, che in fondo non l’ha mai amato molto, riscopre Brecht, tramite Strehler. Sbaglierò ma, nelle intenzioni del regista, questa vuole essere L’opera da tre soldi per gli anni Ottanta; resa insieme più esplicita e più ermetica, più complicatamente allusiva e in definitiva più emblematica.

Lo spazio, intanto, ha qui una funzione fondamentale. Sul grande palcoscenico dello Châtelet, già tempio dell’operetta francese, Strehler affonda la scena di Ezio Frigerio in una penombra dubbia e fantomatica. La scena richiama, mi pare, a quella dell’edizione del ’73. Una New York rossiccia, con le sue facciate delle case percorse dalle scalette di sicurezza, due girandole da luna park simili a due enormi ruote di bicicletta coi raggi e tutto, che s’accendono e girano quando entra in campo, come dice Brecht, l’arte sorella, la musica. In alto sfilano le scritte luminose che illustrano i vari quadri e un sipario di ferro a mezz’altezza, il tipico siparietto brechtiano, corre lungo la ribalta, davanti alla passerella che sormonta l’orchestra.

Fino a questo punto, salvo un più impetuoso sfruttamento dello spazio, non si notano differenze sostanziali dalla messa in scena italiana del ’73; solo che quella era ambientata nell’America degli anni Venti e questa sempre in America, dalle parti di Brooklyn, ma al principio del secolo. Ma ecco, i lembi di quel siparietto di ferro – su cui è impresso il titolo «L’opéra de quat’sous» – si separano e fra l’ondeggiare ritmico, quasi una danza spettrale, di quella losca società (banditi, prostitute, falsi mendicanti, poliziotti: i costumi beffardi e in qualche modo disperati di Franca Squarciapino), da un grammofono a tromba posato per terra esce, a cantare la ballata di Mackie Messer, la famosa Moritat iniziale, la voce agra, un po’ isterica, un po’ in falsetto, di Bertolt Brecht; che è un colpo di teatro emozionante.

Su questa spinta lo spettacolo cresce poi di continuo, vedi lo splendore grottesco delle scene del matrimonio di Mackie con Polly nel garage e la beffarda cupezza di quelle dei falsi mendicanti, nel guardaroba di Gionata Peachum, spacciatore di protesi e di stracci. E tutto, come si è detto, è in qualche modo più allusivo, più cifrato; il profilo di una società ingiusta e crudele si delinea per guizzi, quasi intervenissero di volta in volta, con il loro scoppio espressionista, crudi tagli di luce. I grandi song filano inevitabili e struggenti, ammirevolmente cantanti da tutti i componenti del cast, mentre l’orchestra (ha curato la direzione musicale Peter Fischer) lima volutamente certe dolcezze della partitura di Kurt Weill, la rende più aspra, più critica, restituisce al song il suo valore straniante.

Ma il ragionamento sullo spettacolo deve andare di conserva col giudizio sugli interpreti perché questo gruppo, composto da attori di tre diverse nazionalità, basta da solo a fare l’eccezionalità di un evento teatrale.

Ecco dunque l’austriaco Michael Heltau, attore fedele a Strehler, così fine e distaccato nella parte di Mackie, cui conferisce, un po’ come faceva il nostro Carraro, un certo spirito moschettiere che non perde mai d’eleganza e di controllo. Gli dà la replica, come Polly, Barbara Sukowa, attrice tedesca clamorosamente affermatasi in questi anni sia nel teatro che nel cinema; qui una vera e propria colonna dello spettacolo. Essa dona a quel suo personaggio di finta amorosa, in realtà di inquieta soubrette, un impeto istrionico duttile e cangiante, che si traduce in un vero e proprio argento vivo. Col suo partner canta alcune canzoni, le più parodisticamente patetiche e melodrammatiche in tedesco e i due allora, nel passaggio improvviso, da una lingua all’altra, ottengono effetti sorprendenti.

Yves Robert, che viene dal cabaret, è un beffardo Gionata Geremia Peachum e Denise Gence, già decana della Comédie-Française e altra fedelissima di Strehler, una spiritosa Celia Peachum. Querulo e ritmico, Jean Benguigui, attore di origine algerina, è il capo della polizia Tiger Brown e una brillantissima Annick Cisaruk impersona Lucy, sua figlia.

Milva va citata per ultima perché, nel personaggio di Jenny delle Spelonche (o dei Lupanari) fa un po’ parte per se stessa; intanto per il successo che riscuote, davvero emozionante, quando canta in quel suo francese che non sarà magari perfetto ma che è fondo, terroso come una foce di fiume; e poi per la sua presenza scenica che è inconfondibile e che, in campo femminile, su questo palcoscenico, solo la Sukowa riesce a fronteggiare.

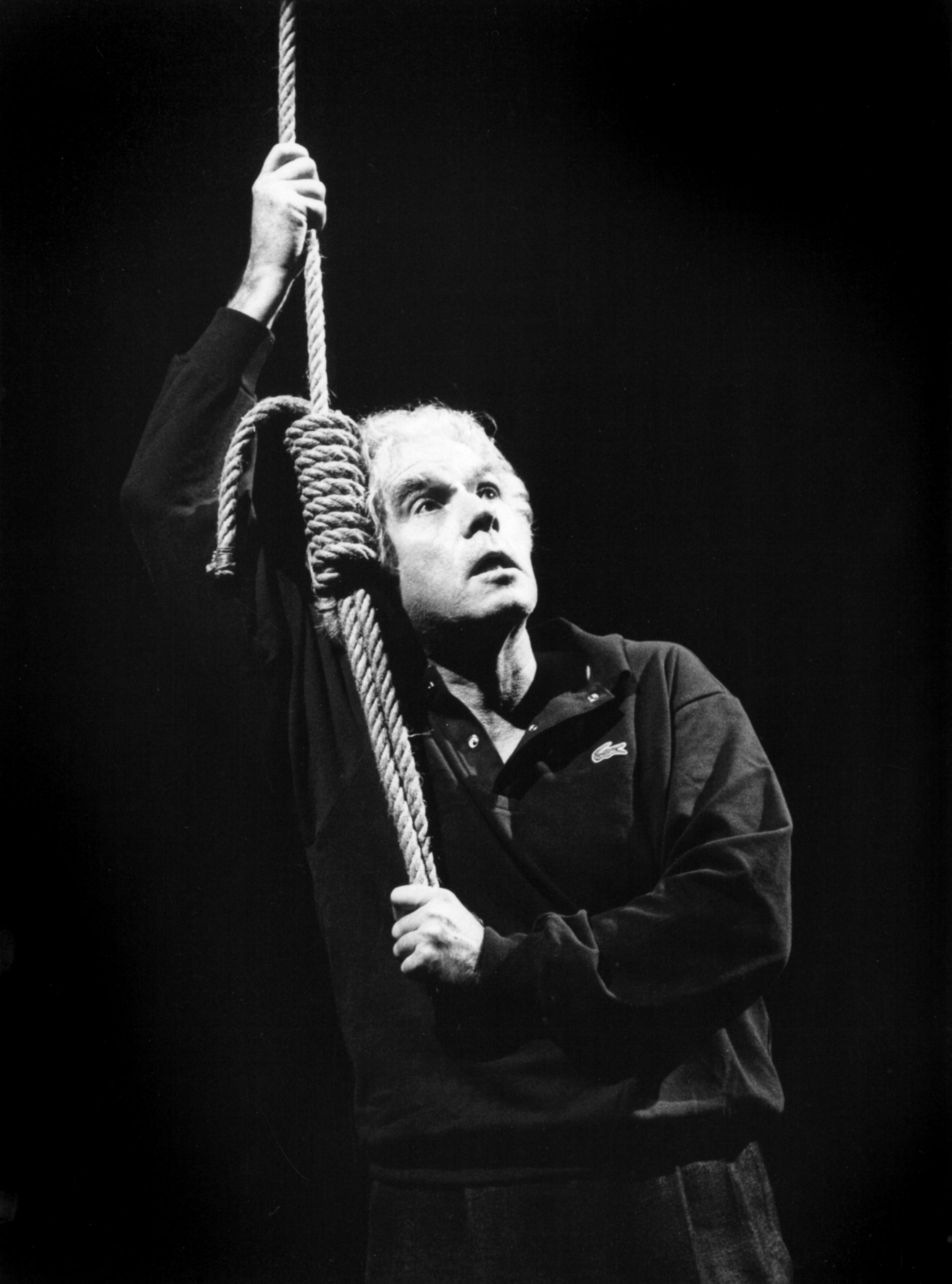

Quanto agli intendimenti profondi su questa regia, mi pare che Strehler da una parte abbia accentuato i colori della sua satira sociale che svariano nella commedia; e dall’altra ne abbia particolarmente valorizzato quel grande gioco teatrale che deriva direttamente dalla fonte settecentesca del testo, L’opera del mendicante di John Gay. Senza dimenticare che qui di Brecht si tratta, con le sue ambiguità, i suoi trascoloranti piani dialettici, i giochi chapliniani di certe sequenze (tutte le scene di Mackie Messer che entra ed esce dalla gabbia di sicurezza, fra un balletto di poliziotti). Strehler non si ripete mai, anche se rimette in scena spesso gli stessi testi.

Così, se violentissima risulta, come nella prima edizione, l’intimidatoria marcia dei falsi mendicanti nel terzo atto (tanto che il pubblico ne rimane come attanagliato e sfoga la propria emozione con un grande applauso), essa è qui più stilizzata, le varie figurazioni, che appaiono più intervallate, sono fissate ognuna in un Gestus preciso come una nota musicale. E l’inganno del finale ottimista e posticcio, con l’arrivo del messaggero che reca la grazia per Mackie Messer, è risolto con un movimento derisorio (l’apparizione di un castello da fiaba), ma anche con tutto un tripudio da grand opéra in cui Strehler sembra alludere – vedi quei pupi siciliani – all’eterno caravanserraglio italiano, alla violenza mascherata di questi anni.

In questo modo egli ci restituisce l’attualità, che pareva appannata, del testo; ma la riconsegna anche a un divertimento da beffardo musical, riscoprendo un’Opera da tre soldi classica e insieme nuova, più densa, più intrigante, più vivace, che il pubblico parigino accoglie ogni sera trionfalmente.Roberto De Monticelli, “Corriere della Sera”, 12 novembre 1986

- Il più radicale pessimismo attraverso l’esaltazione della bellezza

Si può esprimere il più radicale pessimismo attraverso l’esaltazione della bellezza? Credo che in questa domanda e nell’implicita risposta affermativa stia la chiave della terza edizione dell’Opera da tre soldi di Brecht-Weill, offerta all’attenzione della critica italiana l’altra sera al Théâtre du Châtelet, gremito sino all’ultimo ordine di palchi.

Al suo terzo appuntamento con l’Opera, dopo quelli canonici del 1956 e del 1973, Strehler non nasconde, ma esibisce la sua sfiducia e confessa il suo sconforto dinanzi alla società attuale e alla storia recente, traendo dal dramma brechtiano uno spettacolo di mortuaria bellezza: la rapinosa, eppure illividita, quasi algida sarabanda di un’umanità misera e feroce, che sa perfettamente che i giorni dell’ira divina non più verranno (per dirla con le parole dei song), che tortura, depreda e sbrana, inebriandosi delle proprie infamie e brutture.

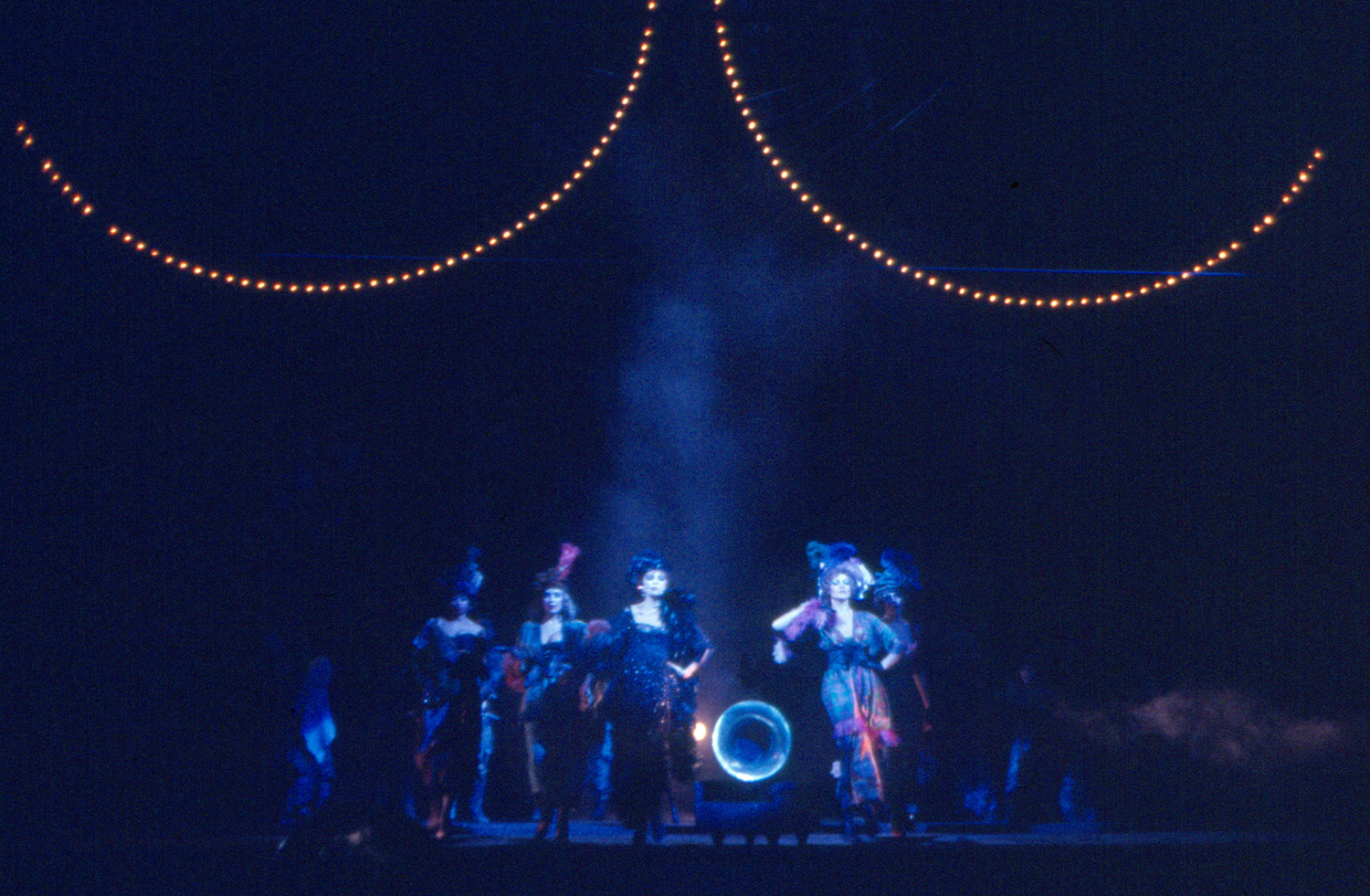

C’è una luce brunita e spettrale in quella Brooklyn-Gomorra, tra due alti grattacieli di mattonato, i fari di un’abnorme berlina, le lampadine di due immense pale-ruote da luna park, in cui la voce chioccia e femminea di Brecht stesso scandisce la veridica storia di Macheath, nel prologo. E la bottega rosso-gambero di Gionata Geremia Peachum, l’imprenditore della pietà organizzata, il garage rosso-porpora di Mackie Messer, il bandito corruttore e libertino, il bordello rosso-cina di Jenny delle Spelonche e delle compagne baldracche (tutto l’apparato scenografico è di Ezio Frigerio) sembrano tre antiche mansion, tre scene fisse, statiche e anguste, da mistero medievale capovolto, disperato e blasfemo.

Sapendo che è impossibile mettere ordine nel mondo, Strehler (come Alcandre, Crotone, Prospero, i “suoi” maghi-registi) si riserva, ora che ha pubblicamente deposto l’ottimismo della ragione, di mettere almeno ordine in quel marasma scenico, in quel brulicame fittizio: e lo fa al più alto livello di lucidità, con esiti di un’impressionante, quasi angosciosa levigatezza formale.

La grande scena del matrimonio di Mackie e Polly si trasforma in una sequenza di trasformismo non solo decorativo, ma propriamente etico: quei sei banditucoli deformi (c’è il nano e l’allampanato, il grasso e il bleso) arredano lo spazio, ma anche loro stessi in irreprensibili borghesi, in un’esibizione di tempismo con gli oggetti o di effettismo gestuale reciproco che ha qualcosa di allucinatorio tant’è perfetto. All’opposto, la scena del lupanare e la cattura di Mackie (siamo stavolta sotto l’egida visuale di Toulouse-Lautrec) con le nove puttane a campionario, tutte diverse e tutte eguali, ha qualcosa di catatonico, sembra la visione profetica di una corruzione inevitabile. E, ancora, la sfilata dimostrativa degli otto mendicanti su improbabili arti meccanici, su protesi assurde, ha la strappata cadenza dell’incubo, è l’orribile sogno di un futuro già ricominciato.

Ecco, la dimensione dell’incubo mi sembra, in questa terza edizione, farsi strada con un’evidenza che le due passate non mi avevano trasmesso. Nell’oppressione dell’incubo, e proprio nella separatezza della loro solitudine circolare, vivono, non a caso, in questo spettacolo, i sei protagonisti. Credo d’aver compreso che stavolta Strehler li ha scelti, al di là di internazionalità, professionismo, anche per la loro etologia, per ciò che antropologicamente il loro fisico esprime; e vi ha poi inculcato, nel duro lavoro preparatorio di affinamento interpretativo, un preciso comportamento, che è specchio-simbolo di ruoli sociali nella sua mente ben circostanziati.

Alto, elegante, ancor bello, Michael Heltau come Mackie Messer è tutta una odierna tipologia del crimine, tra falsa managerialità e couture di lusso: ha ridicoli scatti felpati da playboy di copertina da rivista, rapidi gesti di stizza da alto dirigente deluso, e, tra le sbarre, la supponente malinconia dell’innocente tradito […].

Yves Robert come Peachum non ha più nessuna delle untuose doppiezze dei suoi predecessori, come i nostri Carotenuto o Buazzelli: è rapido e aspro, deciso e provocatorio, uomo di marketing, con le idee molto chiare sulla sua “area di espansione”.

Bionda, deliziosa, esile, eppure di un incandescente vitalismo, Barbara Sukowa è una Polly giovanilmente desiderosa, tra ingenuità e incertezze, di schiettezza sentimentale; ma sa anche far risaltare l’ambiguità dei giovani, la loro facilità, appena avvertono un vuoto di ideali, a passare dall’altra parte.

Due “caratteri”, incisi col bulino dell’irrisione, sono la Celia Peachum di Denise Gence, una madre-buffone, che viravolta tra autoritarismo ed etilia, e il Tiger Brown di Yves Benguigui, piccolo, grasso, con un paio di baffetti hitleriani, la voce afona, davvero la caricatura estrema del potere spossessato.

Quanto a Milva come Jenny delle Spelonche, chioma fulva su labbra di bistro e gambe ben saldate in proscenio, sono Weill, Brecht, Strehler che cantano la loro amarezza di innamorati delusi dalla vita in quella sua voce calda e possente, che scuote ogni volta il teatro plaudente. Non dico gli altri per motivi di spazio; ma dell’epilogo a sorpresa (Mackie salvato dal messo del presidente) non posso tacere. Strehler stavolta l’ha risolto in parodia del melodramma: tutti si vestono da comparse d’Aida e Norma, e cantano il fasullo lieto fine. Ancora un modo per suggerire che la degradazione del teatro è sempre meno penosa di quella della vita.Guido Davico Bonino, “La Stampa”, 12 novembre 1986