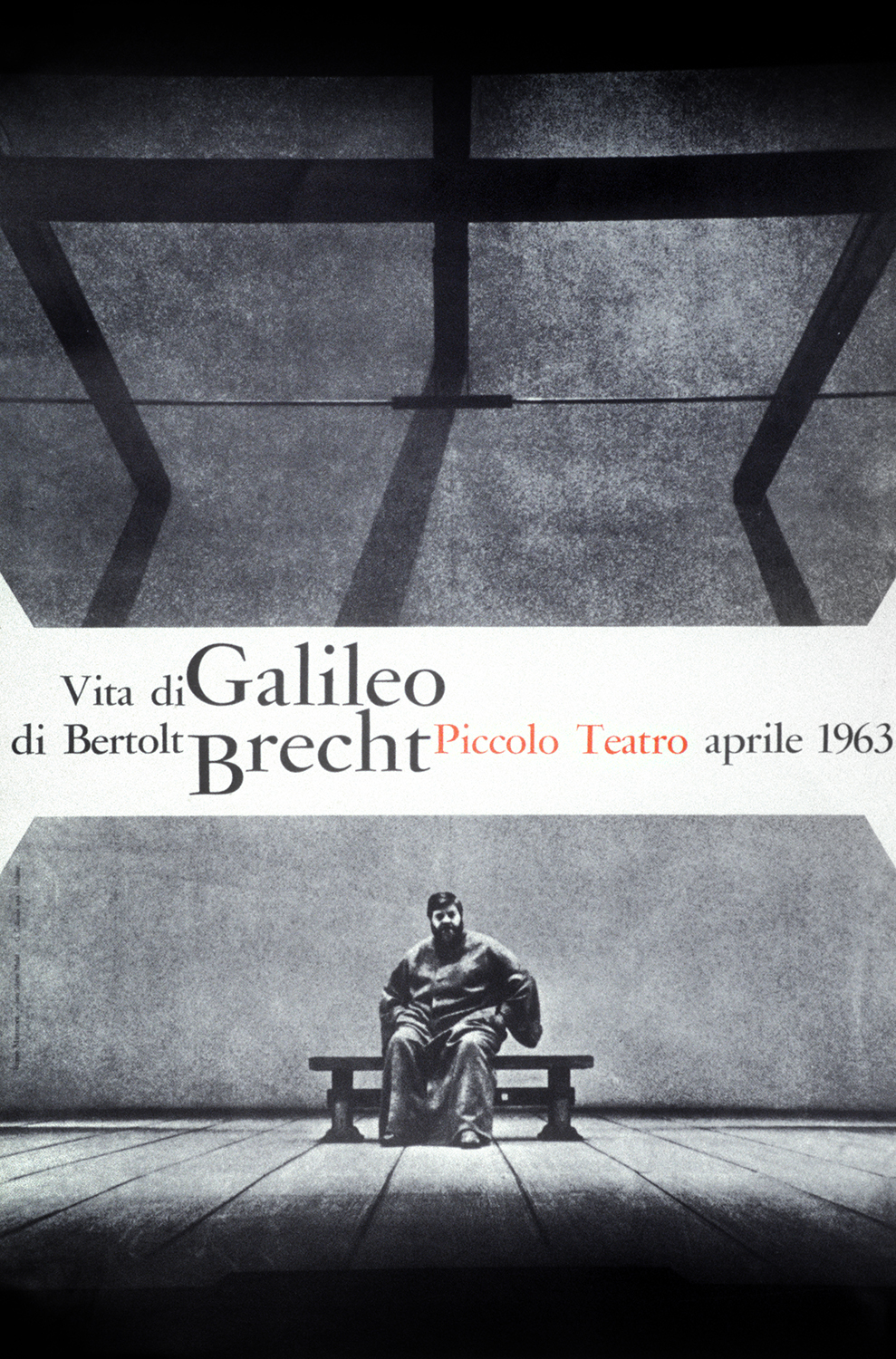

Per molti è il punto più alto raggiunto dalla ricerca brechtiana di Strehler; senza dubbio è lo sforzo produttivo più imponente compiuto in quegli anni da un teatro italiano. Il Piccolo mette sulla bilancia la sua credibilità, la sua aspirazione a essere un teatro nazionale. Di Vita di Galileo tutto fa notizia: il fatto che sia costato molto, che si sia provato per un periodo lunghissimo (quattro mesi) fino ad allora impensabile anche per un teatro a gestione pubblica, la durata della rappresentazione, il taglio “politico” dell’interpretazione di Bertolt Brecht che, montato ad arte dalle forze più oscurantiste, sembra possa mettere in difficoltà anche la consolidata gestione Grassi-Strehler. Ma è un avvenimento: quando il 22 aprile 1963 sul bianchissimo siparietto viene proiettata la scritta Vita di Galileo, l’attesa del pubblico e della critica è tesissima e il risultato finale pari all’impegno: clamoroso.

Vita di Galileo

1963

Galileo Galilei Tino Buazzelli

Andrea, bambino Walter Festari

Signora Sarti Gabriella Giacobbe

Ludovico Marsili Umberto Ceriani

Priuli Cesare Polacco

Sagredo Vincenzo De Toma

Virginia Giulia Lazzarini

Mazzoleni Gianfranco Mauri

Senatori della Repubblica Veneta Elio Jotta, Attilio Ortolani, Franco Ferrari, Guido Gheduzzi

Cosimo de’ Medici, bambino Massimo Dalla Tana

Il filosofo Ottavio Fanfani

Il matematico Gaffurio Gastone Bartolucci

Il Ciambellano Attilio Ortolani

Una anziana dama di corte Lia Giovannella

Una giovane dama di corte Nicoletta Languasco

Il priore grasso Franco Ferrari

Uno scienziato Alfonso Cassoli

Il monaco giovane Mario Mariani

Il monaco calvo Guido Gheduzzi

Il monaco pallido Vincenzo De Toma

Il monaco fanatico Raffaele Maiello

Il vecchissimo Cardinale Armando Alzelmo

Il seminarista giovanissimo Giancarlo Cajo

Padre Cristoforo Clavio Cesare Polacco

Fulgenzio Renato De Carmine

Un seminarista Ferruccio Soleri

Il Cardinale Barberini, poi Papa Urbano VIII Ferdinando Tamberlani

Il Cardinale Bellarmino Elio Jotta

Uno scrivano Attilio Ortolani

Il Cardinale Inquisitore Ottavio Fanfani

Andrea, adulto Luciano Alberici

Il Cantastorie Ivan Cecchini

Sua moglie Lia Giovannella

Suo figlio Gianni Tessari

Uno storpio Ferruccio Soleri

La bambina sui trampoli Norma Zorzan

Il fantoccio di Galileo Guido Zorzan

Un nano Bruno Soldà

Vasco Mario Mariani

Il commesso dell’anticamera di Cosimo de’ Medici Guido Gheduzzi

Cosimo de’ Medici, adulto Ferruccio Soleri

Il Segretario del Granduca Alfonso Cassoli

La spia Guido Gheduzzi

Un frate Attilio Ortolani

Coro di bambini Giuliano Amendola, Claudio Capodieci, Enrico Gorla, Ruggero Lombardo, Antonello Nebbia

I mimi Luciana Barberis, Vittorio Bertolini, Giancarlo Cajo, Renato Casali, Claudio Dal Pozzolo, Donatello Falchi, Livia Giampalmo, Ugo Leonzio, Maresa Meneghini, Domenico Negri, Walter Pinnetti, Maristella Piva, Mailù Rezzonico

I musici Walter Baracchi, Giovanni Azzone, Athos Poletti

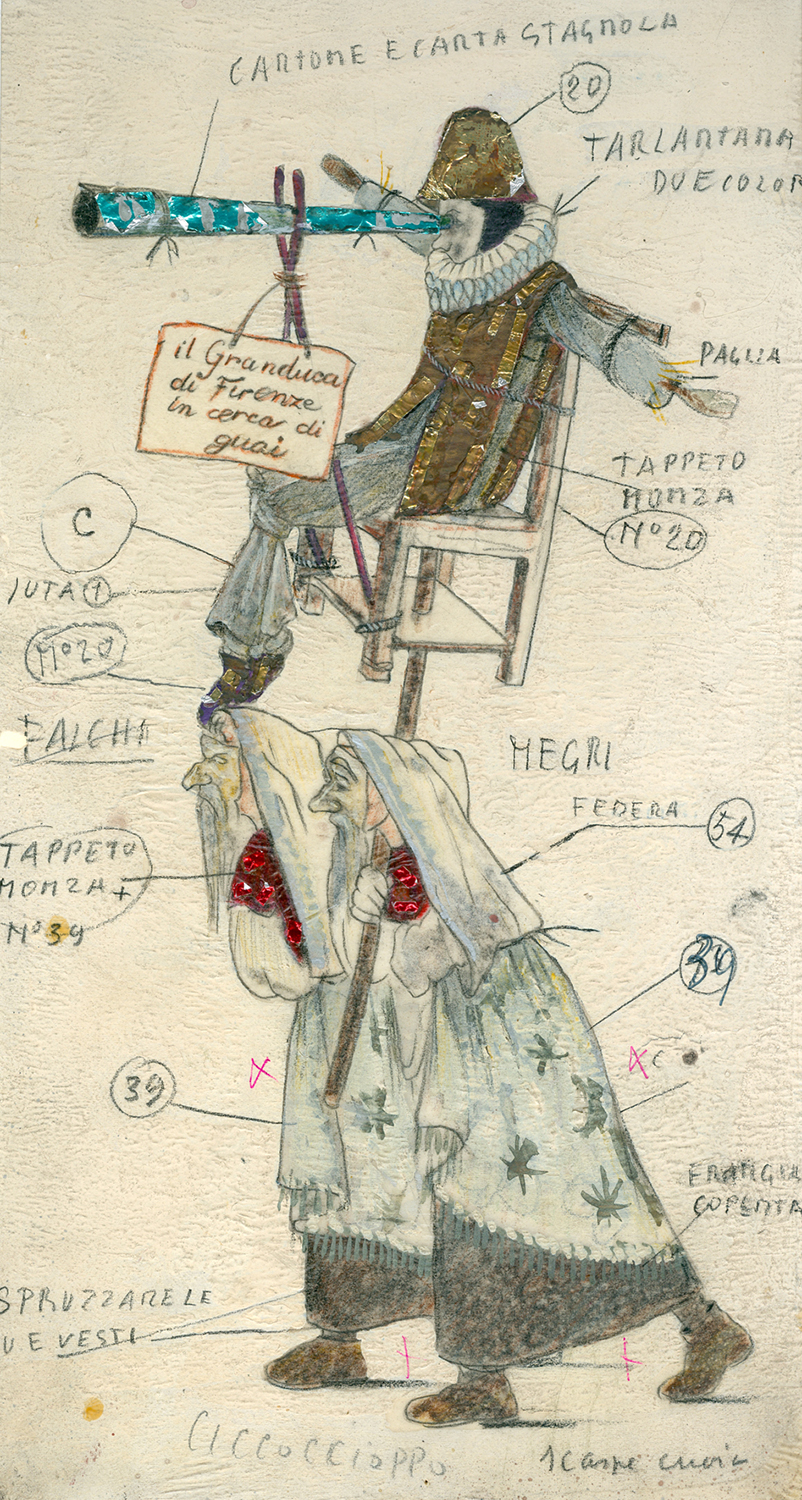

Scene di Luciano Damiani

Costumi di Luciano Damiani

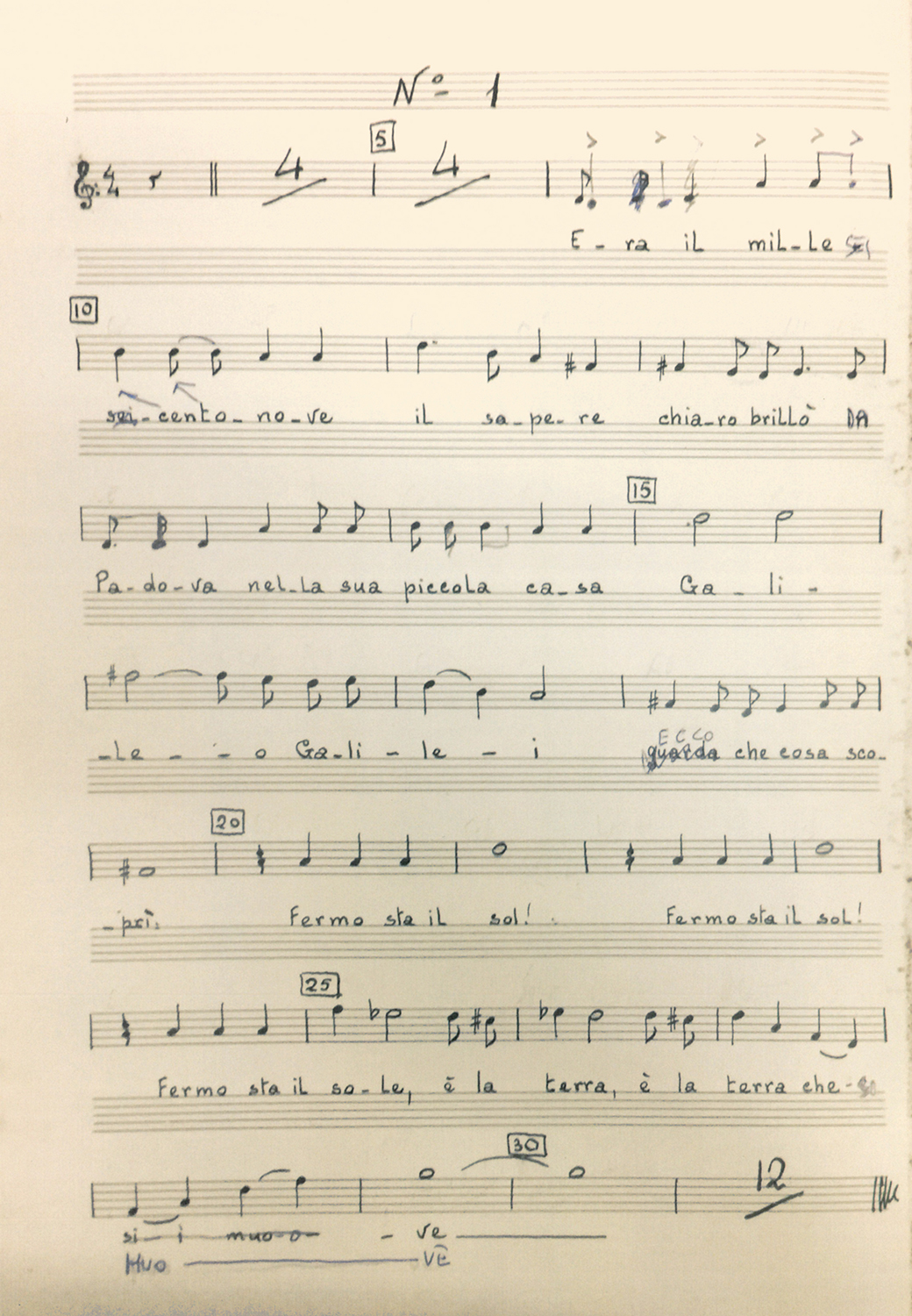

Musiche di Hanns Eisler

Movimenti mimici di Marise Flach

Assistenti alla regia Raffaele Maiello, Eberhard Fechner, Alberto Negrin

Testo di Bertolt Brecht

Traduzione di Emilio Castellani

Regia di Giorgio Strehler

Milano, Piccolo Teatro, 22 aprile 1963

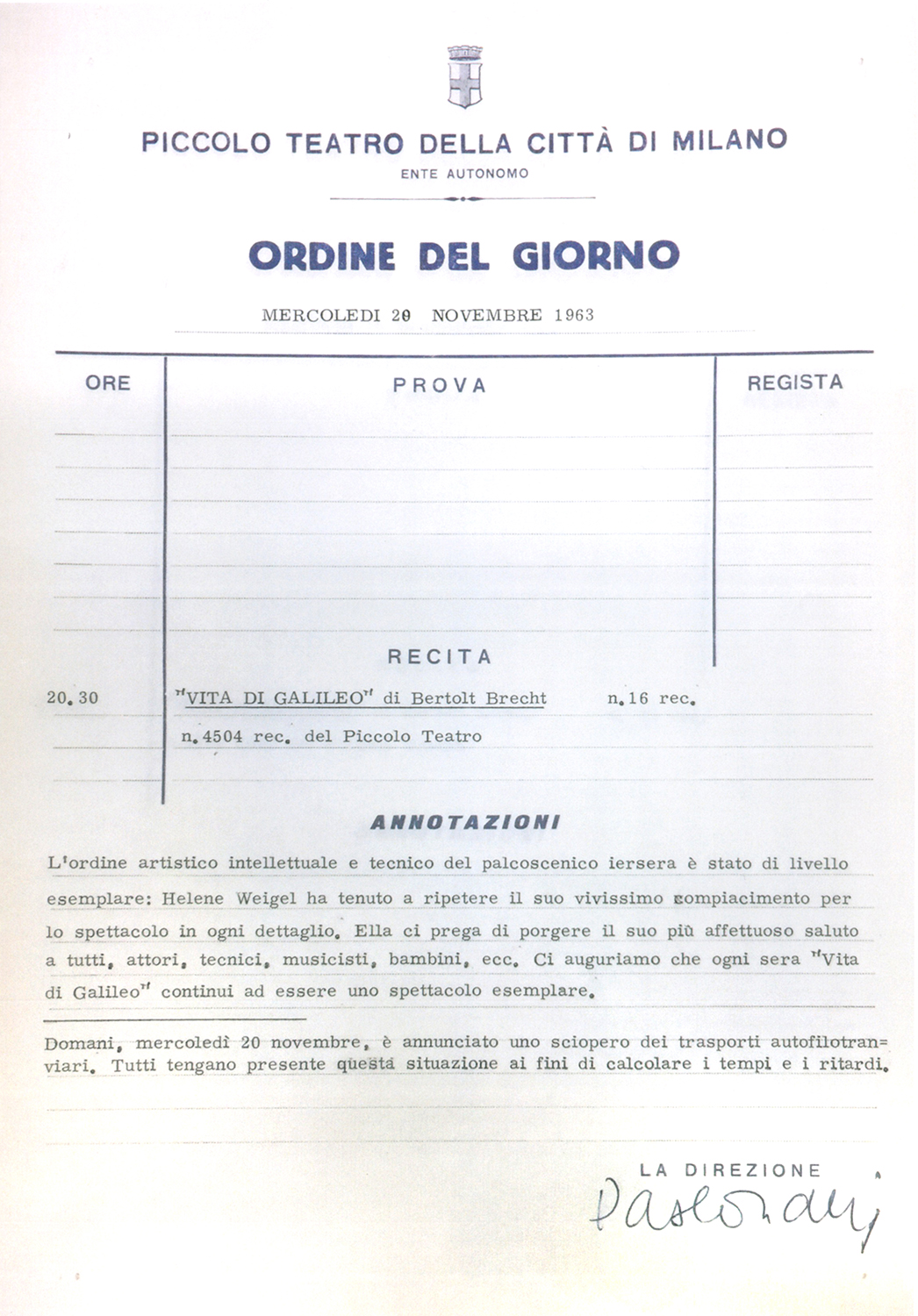

Riprese

- 1963,1964

Dopo una ripresa a Milano nell’autunno del 1963, nel marzo dell’anno successivo lo spettacolo è in scena a Roma.

Il ruolo di Virginia è interpretato da Relda Ridoni; quello di un Senatore della Repubblica Veneta da Claudio Dal Pozzolo; quello della Seconda dama di corte da Clelia Bernacchi; quello del Monaco fanatico da Paride Calonghi; quello dello Scrivano da Ruggero Dondi e Gaetano Fusari; quello del Figlio del Cantastorie da Aldo Botti; quello del Fantoccio di Galileo da Marcello Zorzan.

Strehler ne parla

- Galileo, un personaggio dialettico

La luce che si diffonde nel Galileo, questo respiro impalpabile, da “primo giorno” della creazione, che circola nel Galileo è il termine di una dialettica tra gioia del sapere, libertà del sapere e fatica del sapere, schiavitù e pericolo del sapere. Sono i due tempi o le possibilità nel Galileo: la scienza, la verità che urta con la non verità, vince o viene sopraffatta; la scienza, la verità che urta con se stessa, nella realtà dell’uomo pensante. Anche in questo processo si ripete il motivo dialettico, poiché “oggettivamente” non è pensabile un’azione in assoluto, in astratto al di fuori di tutto il tessuto reale in cui la vita si muove: Galileo è un grande scienziato ma è un uomo fallace, diciamo un uomo “sensuale”, ama vivere bene, la tavola ecc. ecc. La “sua” verità è il risultato di una dialettica tra queste due condizioni, insieme a mille altre. La componente reale di Galileo è il “risultato” di tutte le azioni dialettiche del personaggio. Messo in una “certa situazione”, il personaggio deve scegliere “contro di sé”, deve scegliere una sola possibilità, cioè dovrebbe chiudere la sua dialettica. Lo fa, ma poiché la realtà dialettica esiste, al di fuori della sua “volontà” si crea un’altra condizione di dramma; opposta alla prima ma composta degli stessi elementi dialettici.

La prima: scienziato tutto teso alla scoperta della verità, alla lotta per le verità, con gli agguati degli appetiti, dei timori, delle incoscienze ecc. ecc. La seconda: scienziato che ha rinunciato alla verità, che ha abiurato, che si è avvilito, che ha accettato i suoi appetiti come primari, ma che nello stesso tempo non ha potuto rinunciare a una parte di se stesso, cioè al sapere, alla scienza. C’è, più che uno spostamento di termini, un rovesciamento di termini tra la prima e la seconda parte del Galileo. Ma ciò riguarda più strettamente il “dramma” di Galileo. Per ciò che riguarda il problema di fondo, nonostante le oscillazioni di giudizio personale dell’autore, esso non poteva essere oggettivamente risolto in modo diverso. Un dramma “cosmico”, planetario, entusiasta nel contemplare l’alba della scienza avrebbe dimenticato la realtà della Storia che non può non constatare il tremendo pericolo “attuale” e permanente della conquista scientifica, di cui la bomba atomica è uno dei fatti negativi. Questo aspetto diminuisce il valore positivo della scoperta scientifica ma non può tuttavia negarlo del tutto, poiché accanto alla distruzione coesiste la reale possibilità positiva del progresso anche per opera della stessa teoria atomica. Un dramma nato soltanto sul grido di orrore alla constatazione della negatività del progresso scientifico avrebbe dimenticato, polemicamente ma non oggettivamente, la realtà positiva del progresso scientifico. Nel Galileo coesistono i due “sentimenti” dialettici e l’uno non deve rinnegare l’altro, ma apparire nei suoi aspetti reali. Nella contrapposizione scenica si oggettiva il dramma della scienza in termini positivi (meraviglia, gioia, l’alba ecc.) e in termini negativi (orrore per le sue applicazioni mostruose, ecc.).

Tale bivalenza deve risultare fondamentale nella rappresentazione. Riguardo al secondo punto, il personaggio Galileo, l’insoddisfazione di Brecht appare anche qui più sentimentale che reale. Infatti il timore di B. che il personaggio di Galileo risulti “positivo”, volgarmente “simpatico” e giustificato per il pubblico non dovrebbe essere superiore all’analogo timore riguardo a molti altri fondamentali personaggi brechtiani: valga come esempio Madre Coraggio, Azdak nel Cerchio di Gesso, Schweyk, Giovanna dei Macelli. Anzi, dovrebbe essere il contrario, poiché nessun personaggio positivo-non positivo di Brecht ha la possibilità di “scelta” di un comportamento come Galileo, scienziato, colto, intelligente, combattivo, socialmente “importante”, ecc. ecc. Madre Coraggio sceglie la guerra come mezzo per vivere, sfrutta la guerra ai propri fini egoistici, in cui giocano anche i sentimenti materni, quindi primitivi, non utilitaristici, sentimentali; la guerra la stronca e lei perde tutto. Quando ella, nel finale, canta la sua tragica ninna nanna, tenendo tra le braccia l’ultimo figlio morto, sarebbe un errore piangere su di lei (il timore di Brecht) ma ugualmente errore sarebbe soltanto “disprezzarla”, soltanto “condannarla” considerando che è giusta condanna, la sua, per un errato comportamento. La complessità e la grandezza poetica e “realistica”, cioè non schematica, del personaggio consiste proprio nel suo chiedere prepotentemente al pubblico l’attitudine critica e sentimentale che le conviene: pietà e condanna, l’una insieme all’altra. La difficoltà estrema di una rappresentazione oggettiva di Madre Coraggio consiste proprio, come sempre in Brecht, nel rappresentare “contemporaneamente” i due termini antitetici, dialettici di uno stesso personaggio e valga come esempio la frase della poesia La maschera del demone cattivo: «Anche il grido contro l’ingiustizia stravolge una faccia». Purtuttavia, tornando al Galileo, Madre Coraggio, come Shen Te o Azdak, hanno una maggiore possibilità di essere giudicati con pietà, quindi di essere più giustificati, quindi di apparire più innocenti, di Galileo. Sono infatti personaggi che agiscono in uno strato sociale infimo, sottoproletario, culturalmente inesistente, privo di strumenti mentali appena sufficienti. Sbagliano, ma è “troppo” difficile per loro non sbagliare. Da qui la possibilità di essere giudicati dal pubblico come “eroi” in fondo innocenti, giocati da cose più forti di loro. Ed è così, nella realtà. E la condanna può nascere solo dalla considerazione che altri “simili” a quei personaggi, altre Madri Coraggio, ugualmente sprovvedute, carnali, primitive, alienate, purtuttavia non hanno seguito e non seguiranno il destino del personaggio.

Per Galileo, invece, ogni errore di scelta diventa una colpa maggiore, quanto maggiori sono gli strumenti intellettuali che egli ha a disposizione. [ … ]

Galileo di Brecht, a mio avviso, non potrà mai apparire come un personaggio positivo o in gran parte positivo: al pubblico borghese, perché egli è incoerente, è uno di loro che “sbaglia” un affare, senza una reale giustificazione, senza una logica utilitaristica, quindi è giusto che sia condannato. Senza attenuanti o quasi senza. La classe è spietata coi suoi membri che sbagliano! Al pubblico popolare, perché Galileo doveva essere un “eroe” proletario e non lo è stato. Purtuttavia il pubblico popolare non potrà condannare Galileo per i veri motivi di condanna. Anche perché qui interviene un errore (vero o presunto) dell’autore: esiste un’alternativa “reale” per Galileo? […] Dove Galileo avrà torto per chiunque, e soprattutto per il logico pubblico popolare, è quando afferma che egli “fa lo scienziato”, ha scoperto una legge astronomica, scientifica, e basta. L’uso della sua scienza non lo riguarda. Qualunque cosa succeda, è qui che il pubblico condannerà sempre Galileo come incoerente, come stupido, come disonesto, e via dicendo. Poiché non è vero che l’uso della sua scienza non lo riguarda. Ha venduto il cannocchiale, la sua scienza, i pianeti medicei ecc. ecc. per denaro. Dunque, non può più presentarsi, di fronte a noi, come un puro, un folle, un poeta: ho inventato il cannocchiale, fatene quello che volete, io non chiedo nulla!

Concludo affermando che Galileo non può non apparire al pubblico delle due classi come un personaggio “manchevole”, fondamentalmente non positivo.

Il problema per noi è quello di farlo apparire non positivo per le “giuste ragioni” e non per le ragioni accessorie. E questo è difficile, poiché Brecht ha cercato di dare queste ragioni con mezzi troppo fisici e primitivi: golosità per primo, piacere della tavola e genericamente una carnalità più espressa a parole che da fatti drammatici. Ora Galileo era certamente un “carnale”, ma… il tempo storico? Lui non lo era certo più di tutti gli altri (vedi lettere di Sagredo!), anzi, meno. E poi la “carnalità” è soprattutto il piacere del mangiare? È incomprensibile il fatto che Brecht, nello straniare questa “debolezza” fondamentale del suo personaggio Galileo, non abbia sottolineato in modo più completo la sua reale carnalità, che oltretutto è storica. Galileo ebbe più figli, amò una donna a Padova, forse lasciò la Repubblica Veneta anche per sciogliere un legame che era divenuto ormai vecchio… Insomma Galileo ebbe una vita “sentimentale” non straordinaria, ma complessa, difficile. E questa fu, nella realtà, assai più importante della sua componente “culinaria”! Io penso che qui giochi uno strano atteggiamento brechtiano “asessuale”.

Si pensi a quanto manchino nel teatro brechtiano le scene di amore, a come manchi il rapporto fra i due sessi! Per il senso di colpa per le proprie sregolatezze sessuali? Per la convinzione che il sesso “nonostante tutto” non è importante, che la componente amorosa, il rapporto dei sessi, nella dialettica storica, non è importante? Reazione contro il pansessualismo di Freud? Pudore estremo verso un sentimento che deve essere “puro”, al di fuori del mondo, cioè al di fuori della realtà (vedi scena d’amore tra Shen Te e l’aviatore). L’amore di Shen Te è assoluto, illogico, meraviglioso, potrebbe da solo sollevare e modificare il mondo. Ma non è reale, o perlomeno è un caso limite.

[…] Ai fini del dimostrare la negatività del personaggio Galileo, il fatto di negargli ogni altro appetito e assegnargli solo il “mangiare”, il bere, è un aiutare a giudicare il personaggio negativamente, ma nello stesso tempo è troppo semplicistico e, nella realtà, non sufficientemente descritto da Brecht nel suo testo. Si vuole descrivere al pubblico che Galileo ha rinnegato se stesso per paura fisica, derivante dalla sua “carnalità”, che un grande uomo come Galileo abbia rinnegato ciò che aveva tenacemente difeso e polemicamente affermato solo per “motivi” sensuali, senza che intervengano motivi ideologici, religiosi ecc. ecc.? E allora, in parte contro la realtà ma non del tutto, diamo al personaggio una somma di ragioni, di impulsi irrazionali, fisici, sensuali ma complessi o perlomeno fondamentali. Non è possibile giustificare Galileo nei suoi errori soltanto o fondamentalmente per la sua voracità, alla quale si aggiunge il terrore fisico degli strumenti di tortura. O, se si vuole far ciò, bisogna “dimostrarlo” al di fuori della storia con parole e azioni, cosa che manca nel testo di Galileo.

[…] Quale tragedia che Brecht sia morto “sempre troppo presto” e che io non abbia potuto stargli vicino, conoscerlo più a fondo, volergli più bene “concretamente” e che egli non abbia potuto “aiutarci” a capire… Gravi mancanze, responsabilità io imputo al “teatro” che ho fatto e che “mi ha fatto”, modificato, condizionato, migliorato e peggiorato, in alcune zone distrutto, come distruggono i grandi amori. Ma uno dei maggiori rimproveri che rivolgo a me e al teatro (lo chiamo teatro come gli Spagnoli chiamano tutti i tori el toro, cioè lo personifico, in una immagine, in un essere, in una cosa viva) è quello di non avermi dato il tempo, la possibilità di pensare a Bertolt Brecht, vivo, come uomo, di vincere le mie timidezze, gli ostacoli della lingua, delle età, dei caratteri (io tendenzialmente estroverso, Brecht tendenzialmente introverso) per parlare con lui, per dedicare un certo tempo non a fare spettacoli, ma a capire e a “parlare” con quest’uomo che è e resterà nella storia del teatro accanto ai grandi, accanto a Molière, a Shakespeare.Dattiloscritto datato 6 novembre 1962 – Archivio Piccolo Teatro di Milano; pubblicato in Giorgio Strehler. Gli spettacoli che ho amato di più, a cura di Flavia Foradini ed Eleonora Vasta, Milano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, 2008

- Vita di Galileo dal palcoscenico allo schermo

Vita di Galileo non può essere un film realistico [Strehler aveva in progetto di trasporre per il cinema, con propria regia, il testo di Brecht, ndr]. Non può essere un film “storico”. Non può raccontare soltanto qualche episodio dell’esistenza di Galileo Galilei. Bertolt Brecht scrivendo il suo dramma aveva uno scopo più alto: quello di parlare del tempo di Galileo, quasi per parlare del nostro tempo, quello di “descrivere” attraverso un personaggio famoso, in un momento tipico e critico della storia umana, un problema attualissimo: il problema della scienza e delle sue scelte, le sue responsabilità. Dietro Vita di Galileo c’è sempre l’immensa nuvola radioattiva di Hiroshima e il “grido d’orrore universale” di cui parla il protagonista è già stato lanciato da tanti nell’attimo in cui, per la prima volta, è brillato il fuoco atomico nel deserto di Los Alamos.

Quest’ombra terribile getta un continuo interrogativo su ogni scena di Galileo e spesso vela con un tono sinistro quel “roseo mattino dell’umanità e della scienza” e quella “epoca della ragione” che Brecht voleva raccontarci. Vita di Galileo è dunque la storia – ieri e oggi – di un “attimo”, nell’avventura della nostra civiltà, in cui l’uomo, per la prima volta, conquista lo spazio cosmico, si libera dei legami terrestri, studia con la mente e l’occhio i primi misteri dell’universo, in cui per la prima volta gli si schiude un futuro tutto “nuovo” e forse diverso, e intravede nuovi rapporti tra gli uomini sulla terra proprio di fronte all’immensità che lo circonda. È in quel momento che questi rapporti potrebbero trasformarsi, diventare più fraterni, più liberi per tutti. Ma l’uomo lascia quasi passare quell’attimo, incapace com’è di accettare la lezione che una nuova “verità” gli porge. […] La tecnica allora ripiega su se stessa e diventa uno strumento, un mezzo del potere, la conquista scientifica ritorna a essere conquista di pochi eletti. E questi eletti, gli scienziati, non sono più capaci di controllare il loro sapere, che verrà usato e abusato da molti potenti, da allora in poi, per l’uso e il consumo del potere, non dell’umanità. […]

Brecht ha dato al suo Galileo una “colpa originale”, come se da lui tutto il cammino della scienza avesse preso una direzione che lo porta lontano dall’uomo o addirittura contro l’uomo… Ma assegnandogli questa colpa gli ha dato anche tutte le sue giustificazioni, tutta la sua grandezza, che consiste proprio in questa sua capacità di “sbagliare”. Così Galileo è il simbolo di una fragilità umana che urta contro la sua “eternità”, l’eternità del pensiero. […]

Un film tratto da Vita di Galileo deve essere un film che dunque parla di noi, direttamente, che ci impegna direttamente, che ci insegna, attraverso l’arte, a capire meglio “cosa” dobbiamo fare.

Non un film sul passato, ma un film per l’avvenire.

Questo è il fulcro del nostro lavoro. «Voi vedrete la storia di un uomo che per primo scoprì che la terra non è il centro dell’universo, ma che l’universo è infinito, che la terra è soltanto un piccolo frammento di vita nello spazio immenso, che tutto il mistero che ci circonda può appena essere toccato con un dito, o uno sguardo, che l’umanità è una cosa sola, perduta su questo frammento di roccia, e che il sapere è cosa di tutti e per tutti. La storia di un uomo che capì, ma che poi non seppe tenere fede, fino in fondo, alla sua verità e la tradì condannandosi e condannandoci a una solitudine che può portarci alla fine di ogni “verità”, a una catastrofe universale».

Potrebbe essere questa la dedica del film, in astratto. Da tutto ciò nasce la necessità di inventare un modo nuovo di raccontare, che stia in equilibrio tra la “verità” storica e la contemporaneità. Scene, costumi, personaggi devono essere “nel tempo” e nello stesso modo apparirci possibili, identificabili quasi, oggi.

Un’Italia di ieri e di sempre è la scenografia in cui si muove la vita di Galileo: luoghi reali e luoghi inventati, documenti e qualcosa di favola, con lampi persino contemporanei, in molte immagini. Galileo si muove con la sua vitalità prorompente, le sue folgorazioni poetiche e le sue conquiste, insieme con le sue debolezze e sconfitte, come un gigante in questo mondo realmente fantastico. Non “eroe” classico, perfetto, cioè intoccabile, ma “eroe” come noi possiamo intenderlo, cioè in lotta con le cose e se stesso, in lotta anche coi debiti, anche capace di mentire, di essere ingiusto, come capace di eroismi estremi.

[…] Tra piazze, interni di povere case, palazzi, strade, incontri di poveri e potenti, si muove questa grande storia umana e simbolica, in una varietà continua di situazioni, ora persino comiche, ora gravi. Talvolta ha quasi l’andamento di una rappresentazione da fiera, talaltra appare come un racconto realistico, talaltra si spiega come una ballata popolare con musica e canto, talaltra come un freddo documento scientifico. Stilisticamente compositivo e vario, il film tuttavia dovrà avere una sua “unità interiore” che va al di là dei mezzi qua e là impiegati.

Il colore dovrà essere misurato, il tono generale uno solo, nel quale si dovranno inserire macchie e spruzzi vividi. Come se in una immaginaria esplorazione della Luna con i suoi grigi lancinanti cadessero o brillassero qua e là improvvisi prodigi di porpora e oro.Dattiloscritto con inserimenti a mano, 1969, Fondo Strehler – Museo Teatrale Carlo Schmidl; pubblicato in Strehler e oltre: il Galileo di Brecht e La tempesta di Shakespeare, a cura di Giuseppina Restivo, Renzo S. Crivelli e Anna Anzi, Bologna, CLUEB, 2010

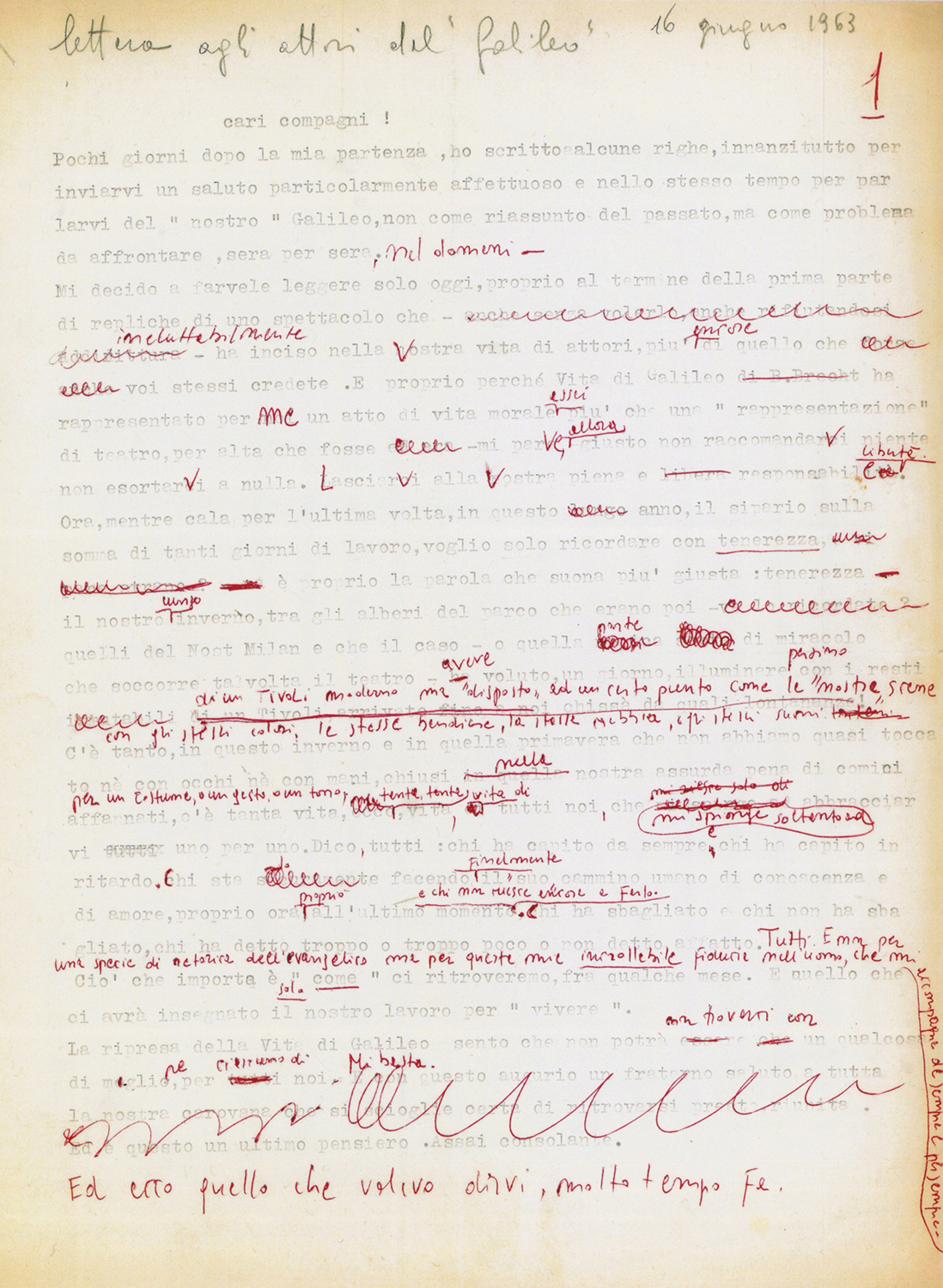

- Difendiamo a denti stretti, con i pugni chiusi, questo nostro spettacolo

Pochi giorni dopo la mia partenza, ho scritto alcune righe, innanzitutto per inviarvi un saluto particolarmente affettuoso e nello stesso tempo per parlarvi del “nostro” Galileo, non come riassunto del passato, ma come problema da affrontare, sera per sera, nel domani.

Mi decido a farvelo leggere solo oggi, proprio al termine della prima parte di repliche di uno spettacolo che – ineluttabilmente – ha inciso nella vostra vita di attori più ancora di quello che voi stessi credete. E proprio perché Vita di Galileo ha rappresentato per me un atto di vita morale assai più che una “rappresentazione” di teatro, per alta che fosse, mi parve allora giusto non raccomandarvi niente, non esortarvi a nulla. Lasciarvi alla vostra piena responsabile libertà.

Ora, mentre cala per l’ultima volta, in questo anno, il sipario sulla somma di tanti giorni di lavoro, voglio solo ricordare con tenerezza – è proprio la parola che suona più giusta: tenerezza – il nostro lungo inverno, tra gli alberi del parco che erano poi quelli del Nost Milan e che il caso – o quella parte di miracolo che soccorre talvolta il teatro – aveva voluto, un giorno, illuminare persino con i resti di un Tivoli moderno ma “disposto”, a un certo punto, come le “nostre” scene, con gli stessi colori, le stesse bandiere, la stessa nebbia, gli stessi suoni.

C’è tanto, in questo inverno e in quella primavera, che non abbiamo quasi toccato, né con occhi, né con mani, chiusi nella nostra assurda pena di uomini affannati. C’è tanta vita, per un costume, o un gesto, o un tono, tanta, tanta vita di tutti noi, che mi spinge soltanto ad abbracciarvi tutti uno per uno. Dico tutti: chi ha capito da sempre e chi ha capito in ritardo. Chi sta facendo finalmente il suo cammino umano e di conoscenza e di amore, proprio ora, proprio all’ultimo momento, e chi non riesce ancora a farlo. Chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato, chi ha detto troppo o troppo poco o non ha detto affatto. Tutti. E non per una specie di retorica dell’evangelico, ma per questa mia incrollabile fiducia nell’uomo, che mi accompagna da sempre. Ciò che importa è solo “come” ci ritroveremo fra qualche mese. E quello che ci avrà insegnato il nostro lavoro per “vivere”.

La ripresa della Vita di Galileo sento che non potrà non trovarci con un qualcosa di migliore, per ciascuno di noi. Mi basta. Ed ecco quello che volevo dirvi, molto tempo fa.

Prima di partire avrei voluto salutarvi uno per uno e farvi sapere, tutti insieme, sul nostro palcoscenico, il mio pensiero circa “l’eterno” problema del risultato artistico di uno spettacolo, durante le sue repliche. È un problema che, per quanto riguarda Vita di Galileo, si presenta con ragioni maggiori di sempre. Vita di Galileo è uno spettacolo nato non, come qualcuno ha voluto credere, per un rigido calcolo, come una “costruzione” fredda, pensata a tavolino, un qualcosa di disumano, frutto di volontà politiche, di argomenti culturali, critici, ma come – e noi lo sappiamo bene! – un qualcosa cresciuto giorno per giorno con estremo abbandono, con grande libertà di ispirazione, con pena, tenerezza e molto amore.

Che poi, alla fine del nostro lavoro, tutto questo materiale poetico si sia riordinato in uno schema lineare, semplice, chiaro, ma nella sua semplicità forse molto ricco e abbastanza profondo, è un altro fatto.

Esso è un risultato d’arte a posteriori, ma, come ogni opera d’arte, irreversibile. Vita di Galileo è uno spettacolo che ha come caratteristica un equilibrio assai difficile da raggiungere. Un equilibrio “ai limiti del possibile”, ritmico tonale, plastico. Basta poco, pochissimo per snaturarlo completamente. Un breve mutamento di accenti, un breve raccordo di tempi o un allargamento da un’altra parte, e “tutti” i pesi si spostano. Ora, le repliche di uno spettacolo sono una cosa viva, non un museo di toni e gesti raggelati nel vuoto. Le repliche portano con sé come un segno della vita che è sempre nuova, sempre inattesa, sempre irripetibile. Ma è proprio nostro compito, di noi “interpreti” ottenere questa gioia nuova della vita da comunicare agli altri, ricalcando pazientemente noi stessi, i nostri gesti concordati e conquistati “ieri”, in una sorta di paziente lavoro che non si sa se è memoria o riflesso o altro ancora più misterioso che acquista, sera per sera, la parvenza della realtà che meravigliosamente si muove.

È tutto qui il mistero del nostro mestiere. E tutta qui sta la fatica – grande – del nostro lavoro. Tutto qui il valore del nostro essere attori: questo continuo rifarsi di se stessi con l’anima sempre libera e fresca come nel primo momento dell’intuizione poetica che ci parve giusta e alla quale subito consegnammo, con concretezza di movimento, di suono, di peso, il più possibile un accordo con la parola che leggevamo immobile sulle pagine del testo.

Voi dovete trovare la vostra pacificazione, la vostra verità proprio in questa incredibile disciplina interiore, in questo lavoro che apparentemente è sordo, e in fondo disumano – da sempre lo penso. Non c’è altro modo per continuare. E forse è spaventoso, ma come dice Galileo: «È così!».

Io esigo tutto ciò da me stesso, questo sì, con ferocia, e lo esigo anche da voi. Vita di Galileo, a differenza di molti altri spettacoli, non dovrà subire dunque le modificazioni che si accumulano giorno per giorno, dovute a troppe ragioni, apparentemente giustificabili, ma in sostanza, credetemi, tutte contro il “teatro” inteso rettamente per noi comici, contro il senso del nostro mestiere, quello vero, che è fatto di attenzione profonda a ogni atto compiuto, di estrema modestia e pulizia interiore, di estremo rispetto di sé, del lavoro proprio e altrui. Che è sostanzialmente un fatto di una “vera”, semplice umiltà.

Discutete tra voi, vi prego, non, naturalmente, per il gusto di discutere nel sottopalco ma (siamo uomini tutti e ci conosciamo nei nostri difetti!) per capirvi meglio. Discutete sul serio, in posizioni di buona fede, di attenzione, di rispetto reciproco. “Mettete in dubbio tutto”, ma fatelo per “costruire”, non per distruggere. Infine, il punto più importante: al di fuori di ciò che è meccanico, in un certo senso di ciò che è stato stabilito, badate bene, “insieme”. E, insisto sempre nel dire, insieme. Non per un gusto, come è compiacenza della generosità, ma perché, alla fine, comunque sia avvenuto il nostro faticoso travaglio, per quanto io possa avervi guidato, addirittura spesso insegnato, persino “cose” elementari, del “vostro” mestiere, pure sempre è lavoro “nostro” collettivo, perché il teatro è sempre, innanzitutto, un modo ineluttabile per stare insieme e fare insieme, e il risultato non è mai singolo. Mai. Al di fuori di ciò c’è lo spirito, con il quale il nostro lavoro viene fatto. Ed è evidente che non si tratta solo di disciplina formale, ma anche di qualcosa di molto più profondo. Vita di Galileo non si accontenta di essere recitata con precisione, deve essere recitata con il suo modo e il suo stile, cioè con distensione, con un’attitudine narrativa, che potrà piacere o non piacere, ma che è l’unica possibile, e soprattutto l’unica “vitale”, aperta al futuro.

Lasciate parlare alcuni nostri critici troppo scuri per vedere le cose chiare. Sappiamo bene che, al di là dei nostri errori – e sono parecchi –, c’è in questo nostro spettacolo un avvio a un teatro di domani, l’inizio di un discorso, ben lungi dall’essere concluso e completo. Ma in questa attitudine c’è un agguato che voi ben conoscete: cioè una specie di involontaria pigrizia mentale, aiutata dalla distensione tonale, quasi che il teatro narrativo fosse una questione puramente tonale, di certe cadenze, di certe inflessioni, di certe interrogazioni, di certi «disse», che noi usiamo come piccoli punti di appoggio, per il nostro vero lavoro, ma che sono, appunto, soltanto punti d’appoggio.

Ricordatevi sempre che, se l’agguato del teatro realistico è quello della limitazione, della contrazione, dell’“eccesso” di partecipazione psicofisica, della nevrastenia, del troppo “carico”, l’agguato del Teatro epico è quello del grigio, del lento per il lento, del semplicemente pronunziato sintatticamente (ed è già qualcosa, amici miei, dire le cose con il loro giusto peso sintattico lessicale, grammaticale!), del senza peso, senza spessore. Tanto e tante volte ho criticato i vostri toni quando erano solo schemi di intonazione.

Ricordatevi che il teatro narrativo è innanzitutto un modo di pensare, un modo di impegnarsi. È una scuola di responsabilità morale, di scelta. Perciò, ogni sera, può forse esserci difetto del sentire, delle disponibilità, stanchezza degli effetti, ma non “dovrebbe” essere possibile, recitando sul teatro, rinnegare a ogni parola la vostra natura di esseri che pensano, ed esistono pensando. Il teatro narrativo non ha scampo. Voi lo sapete: chiede la vostra presenza totale, ragionata, cosciente. Se no, non esiste. C’è il vuoto. Pensate allo squallore di una scena recitata “solo” totalmente, in un apparente stile epico, con gli attori che solo ricalcano il gesto, il suono, ma non riescono a essere presenti!

Con questo ho finito. So la vostra fatica quotidiana, so cosa vi chiedo, so cosa dovete chiedere a voi stessi. Ma io penso che per voi il vedere tanti visi intenti e non abbacinati davanti a voi, non velati da una penombra misteriosa, ma in una chiarità amichevole, e sentirvi finalmente presenti, non solo per ciò che dice il vostro personaggio, ma per ciò che “voi” pensate e giudicate del personaggio a voi affidato, sia una sensazione davvero nuova e profonda. Io credo che mai abbiate provato tale chiarezza, che mai vi siate sentiti così “uomini” intenti a parlare ad altri uomini, sulla scena come in questo spettacolo, e non solo mostri sensibili che si lacerano e gettano in viso agli altri quasi impudicamente brandelli di se stessi.

Difendete questo vostro diritto a parlare. Difendiamo a denti stretti, con i pugni chiusi, questo nostro spettacolo che vuole significare qualcosa, per andare avanti, domani, noi stessi e il teatro con noi, nella nostra “condotta”, nei nostri bauli, nelle nostre scatole di trucco.

Difendiamolo con serenità, con calma, con saggezza, con sicurezza e soprattutto con amore.Il vostro Giorgio Strehler

Lettera agli attori di Vita di Galileo – Archivio Piccolo Teatro di Milano; pubblicata in “Corriere d’Informazione”, 17 giugno 1963

- Una scenografia scientifica

Caro Luciano!

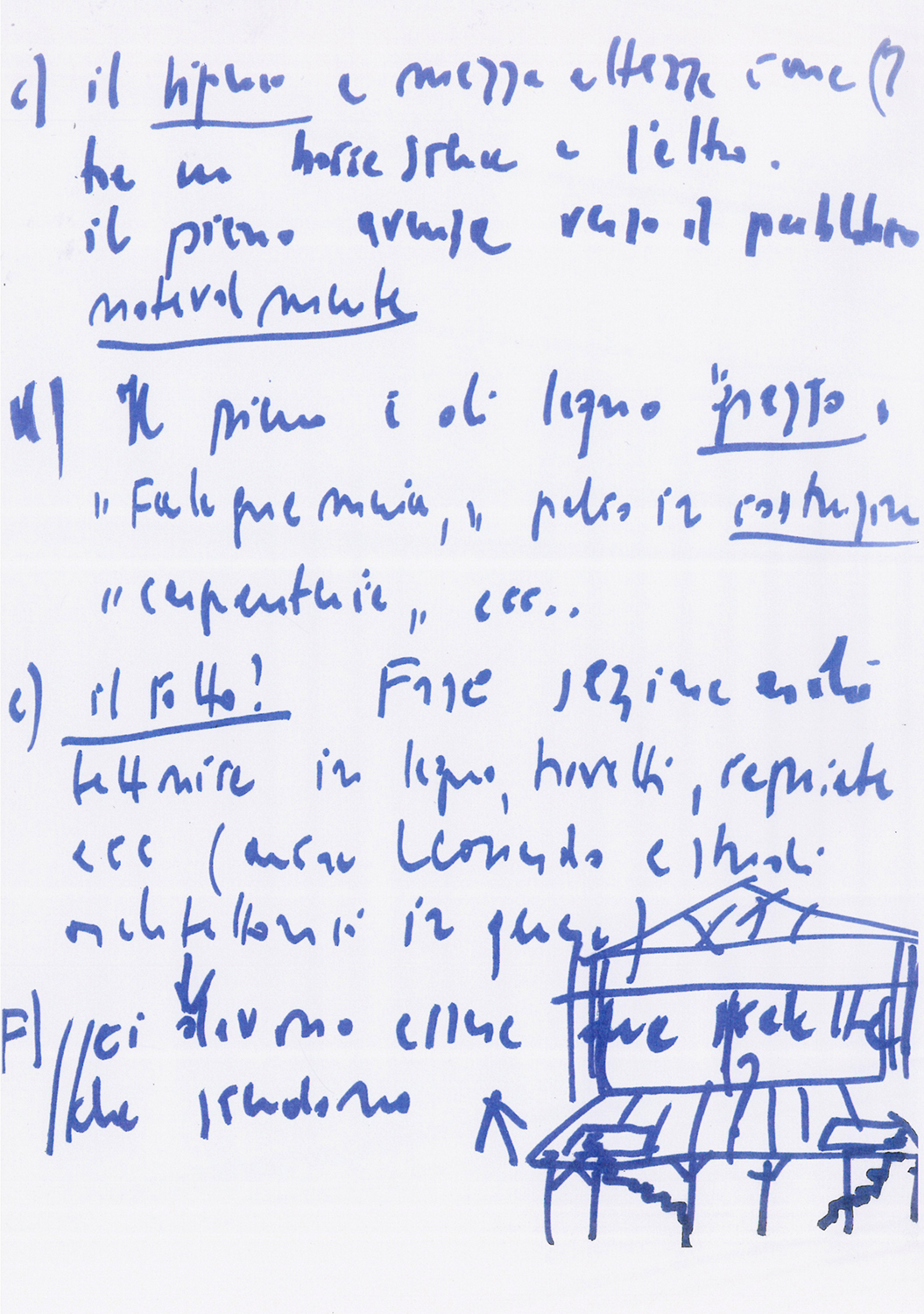

Rivedo con la memoria le scene del Galileo così come l’altra notte hanno preso corpo.

Eravamo arrivati a un punto morto. Non sapevamo più come andare avanti. Partiti, a Venezia, su quello “studio delle forze” di Leonardo che io avevo preso come “emblema” della scenografia del Galileo, del suo “spirito” più che della sua forma, ci siamo arrestati nel momento in cui l’impianto scenico doveva incominciare a “contenere” delle cose. Oggetti da usare, sedie, tavoli, lavagne, strumenti scientifici, bicchieri e vino e altre cose per “indicare” in modo inequivocabile, poetico “sotto un certo punto di vista”, anche il “luogo scenico” particolare: la stanza di Galileo. Davanti alla chiesa, a Firenze, nell’anticamera dei Medici, e così via.

Questo straordinario impianto, nato così esattamente da quel piccolo disegno leonardesco, quella capriata che è nello stesso tempo “chiesa” e “luogo scientifico”, lo spazio riposato, calmo, chiaro – certo uno spazio come Brecht avrebbe voluto – ora doveva servire agli attori e al pubblico. Perché è evidente che la prima “qualità” di una scenografia è la sua possibilità di “essere adoperata”, il suo uso, l’ampiezza dei “modi” in cui può essere usata, la sua capacità di “suggerire” azioni, movimenti e figurazioni, innanzitutto.

Sotto questo profilo la scenografia ha una caratteristica specifica che non sempre, o quasi mai, viene sottolineata. La scenografia non è – e tu lo sai bene – solo “un fatto estetico”, visivo. È un “mezzo” tra i più eccitanti e i più condizionanti che gli attori, e con gli attori il regista, hanno o dovrebbero avere a disposizione. C’è una continua “corrispondenza” fra scena, oggetto e spazio e attore, parola, gesto, movimento.

L’una suggerisce qualcosa agli altri, gli altri “usano” e definiscono l’una.

Un lavoro, questo, che non siamo mai riusciti a fare come volevamo, Luciano, anche questo è chiaro.

Poiché la “scena” non può che “nascere” insieme all’azione drammatica, non può che nascere alle prove, giorno per giorno, modificata e modificante. La nostra lotta contro le abitudini antiche, il tempo e il denaro, è ancora precedente a questa concezione “dinamica” dello spettacolo teatrale: lo spettacolo che si fa, tutti insieme, sul palcoscenico. Noi lottiamo ancora per avere “pronta” la scena, gli ultimi giorni di prova, e questo è uno dei più grandi errori di fondo che dobbiamo ancora accettare. Da qui nasce, certamente, quella nostra apparente incertezza che ci porta a continue, ulteriori modificazioni anche nelle ultime ore di prova, col pubblico in sala, si potrebbe dire. È successo, a noi. Come siamo soli, davanti a questo problema!

Abbiamo superato lo stadio necessario, della “scenografia” pronta “il primo giorno di prova”, i costumi indossati “il primo giorno di prova” (e un tempo ci pareva questo il più grande miracolo possibile!), cioè tutto fatto, come al cinema, al primo giro di manovella della prima inquadratura, e non siamo arrivati alla “costruzione collettiva” dal primo giorno: uno spazio determinato, questo sì, e dentro ancora il vuoto, il presentimento di alcune possibilità indicative di alcune soluzioni concrete e basta. Anche con questo Galileo siamo arrivati allo spazio, e non è poco, e ci siamo arrivati con un “nostro” lavoro, diciamo solitario, a Venezia.

Ricordi il nostro arrivo, con l’acqua alta, con i nostri tavoli, le carte, i colori, il baule di libri?

Poi abbiamo preparato le stanze, con i nostri “altarini” di fotografie, di cose, pezzi di stoffa, pezzi di legno che forse non c’entrano niente con lo spettacolo da fare, ma che a noi servono come materiale “magico”, per richiamare da chissà quali misteriose lontananze immagini e sentimenti della materia.

Sai che pochi giorni fa Federico [Fellini], in macchina, mi confidava, come un segreto, che dentro alla sua borsa (una valigetta da dirigente industriale!) non teneva, come tutti credevano, fogli scritti, appunti, sceneggiature e altro. Ma tra fogli di carta, con strani disegni e parole, una specie di museo privato di cose. E aprendo la borsa nera, doveva stare attento che non uscisse tutto per terra: pezzi di stoffa, ritagli di giornali, uno specchietto, una calza, un nastro, alcune fotografie del Polo Nord. In un taxi sembravamo due ladri, o spacciatori di cartoline pornografiche o piazzisti che si scambiano il materiale o il campionario o la refurtiva. Come l’ho sentito vicino a noi, in quel momento, Federico!

E fatti i nostri altari, abbiamo incominciato a lavorare, trovando “un” ritmo. Ogni spettacolo ha il suo ritmo di lavoro. Alcuni si fanno di notte, altri alla mattina, altri passeggiando, altri stando al sole, anche in acqua: il Coriolano l’abbiamo fatto in gran parte in barca, ricordi? Persino, ecco un altro punto misterioso, il materiale da usare per fare gli schizzi e il bozzetto, non solo finale, anche intermedio. Questa è un’altra cosa “misteriosa”.

La tecnica che tu adoperi per una scena “non può” essere la stessa di un’altra.

Per questo Galileo tu hai scoperto innanzitutto la tecnica necessaria, quella giusta. Ed è già di per se stessa un’invenzione. Sui grandi fogli di cartone, hai steso due o tre strati successivi di carta velina e con un “tuo procedimento” li hai incorporati. Ne è uscita una superficie candida, lancinante, ma vibratile, lieve, giapponese, dicevamo. Su questa superficie, tu hai incominciato a lavorare con ancora del bianco ad acqua e matite, gessetti e altro carboncino.

Da qui è nato lo spazio del Galileo. Andavamo a dar da mangiare ai piccioni a mezzogiorno in punto, in piazza, nella nebbia e un poco di sole. Poi tornavamo a lavorare. La sera, davanti alle idiozie della televisione, ci “divertivamo”. Andavamo a letto e lì incominciavamo i nostri continui viaggi notturni, nella luce violenta delle lampade, sui tavoli. Una volta io arrivavo da te, un’altra tu da me, come due fantasmi, per farci delle “proposte”. Quante volte ti ho rubato di mano uno schizzo, per mettermelo con due puntine sul muro davanti al letto. Mi svegliavo e lo vedevo, mi addormentavo, e dormivo pensandoci su.

Sì, il nostro è stato sempre un lavoro strano, umano, tenero, infantile, come un gioco pericoloso, ma sempre gioco di infanzia e di amicizia, di umano, scambiato.

Così anche questo Galileo. Così lo spazio, l’involucro. Fu definito, e tornammo a Milano, felici.

Invece, subito dopo, incominciarono i drammi. Io vedevo e vedrò sempre la finestra di casa tua con la betulla stenta davanti, sempre illuminata a qualsiasi ora della notte e del giorno.

Non eri ancora arrivato a tenere accesa una candela all’angolo del tavolo, come hai fatto poi. Io te ne ho chiesto il perché, e tu mi hai risposto: «Perché mi sento meno solo, mi fa compagnia, non trovi?». La candela ardeva, muovendo la fiamma, e tu ti sentivi in compagnia, nelle tue lunghe, lunghe ore di lavoro solitario!

Nessuno le conosce queste cose e servirebbe, poi, se le conoscessero? Le ore che tu, nella notte fonda, hai continuato, come un calligrafo o un amanuense, a grattare e disegnare per rigrattare ancora con la lametta della barba il segno che non volevi più. Tornati a Milano, dicevo, non siamo più riusciti ad andare avanti. Fino a ieri. Ieri, con uno sforzo tremendo, in una nottata fino alle sei, abbiamo chiuso il problema.

Di’ un po’, ma non abbiamo anche fatto fuori una bottiglia di cognac che siamo riusciti a scovare nel cosiddetto bar, chiuso previdentemente a chiave dalla tua consorte?

Ma quello che voglio dirti e dirmi è che l’esserci trovati bloccati così non è un senso di impotenza, ma un segno di maturità. Proprio quel nuovo concetto di “teatro da fare” insieme, rappresentato oggi dal nostro teatro, qui diventa quasi una preclusione. Bastava montare insieme lo spazio preparato a Venezia e avere tempo, pazienza e mezzi per incominciare a muoverci in “quello spazio” e tu a trarne le conclusioni, graficamente, suggerendo soluzioni nuove innestate sulle vecchie e così via. La tensione, le difficoltà, la disperazione del blocco sono nate dal fatto che abbiamo dovuto, contro noi stessi, fare di nuovo lo sforzo tutto da soli, saltando un enorme lavoro diluito nel tempo e collettivo per dare la forma definitiva al Galileo.

E pure così, vedrai, Luciano, quante modificazioni introdurremo ancora! Come saremo maledetti, come saremo accusati di “insana dilapidazione”. Tu ti prenderai le maledizioni di Paolo per “i ritardi”, il mio nervosismo, ci prenderemo tutto sulle spalle e avanti, non credendo più a questo modo di fare teatro e impotenti a imporne un altro, perché troppo “lontano” dalle possibilità attuali del teatro. Lavoriamo bene, però, in difesa e retroguardia. Perché? È una domanda che ci continuiamo a fare. Intorno, intanto, crolla quel tanto di “amore” per l’artigianato che è la nostra forza e uno dei nostri amori.

Pensa all’amore di Brecht per l’oggetto: «Amo gli oggetti consunti da tanto uso ecc. ecc.»!

Fra pochi anni, non avremo più nessuno, nessuno che sa dipingere con le tecniche diverse, nessuno che sa costruire pareti enormi e lievi come vele, telai incredibili che si ergono nello spazio, nessuno che tesse, che cuce, che taglia, nessuno che fa scarpe e cappelli a mano, sapientemente, amorevolmente. Come pensare e ipotizzare questo “teatro umano” in una società che corre verso la grande meccanizzazione collettiva?

Quante volte ci siamo sentiti dire da qualcuno: «Non c’è più nessuno che tagli pantaloni, non parliamo dei gilet, che sappia cucire i bottoni, che faccia le asole, persino». E le favolose e semplici tecniche della grande scuola della scenografia all’italiana, quella che vedevamo ancora usata, sempre peggio e fuori storia, nei nostri primissimi anni di teatro?

Per noi che non abbiamo mai amato, né mai ameremo, le complicazioni meccaniche dei tripli palcoscenici girevoli che scendono e salgono, dei palcoscenici che oscillano e si inclinano (senza che vengano poi adoperati mai), delle platee che ruotano su se stesse e via dicendo, noi che crediamo a un teatro chiaro e semplice anche nelle sue formulazioni tecniche (e qui ancora il nostro vecchio maestro B.B. fa testo, perché questo concetto di semplicità e chiarezza è suo e non degli scenografi che hanno lavorato con lui), il futuro si preannuncia sempre più difficile. E non vediamo il modo per fermare questo vizio della storia, non lo sviluppo armonico della storia.

Ho divagato, ma qualche volta dobbiamo parlare anche un po’ di altro che “di uno spettacolo”. Non abbiamo mai il tempo di farlo.

Torniamo al Galileo. La soluzione dei piccoli modelli architettonici, in scala minore, ridotta, gli spaccati di architettura, come se “fossero studi scientifici” per costruire, è la più giusta e la più comprensibile. In un lavoro che parla della scienza è giusto che anche le indicazioni scenografiche di luogo siano “scientifiche” cioè studi, bozzetti di architettura, in bianco e nero o grigio e bianco e nero. Gli uomini sono quasi più grandi, anzi sono senz’altro più grandi delle architetture, piazzate come disegni nei punti necessari.

Così il palazzo dei Medici in Firenze, come esempio, è un rettangolo di un “bozzetto” rappresentativo del palazzo stesso, che poggia su piccole ruote e viene spinto in scena. Davanti a esso siedono su una panca, questa più grande del normale, Galileo e la figlia, in attesa del Granduca. I rapporti sono esatti. Tutto ciò ci lascia una grande libertà, quella che cerchiamo per sistemare spazialmente queste “cose” come sarà più necessario, alle prove. Forse siamo anche riusciti a salvare un poco il concetto di un teatro “in movimento” progressivo.

La scena del carnevale, in mezzo a una prospettiva all’italiana di casette povere, e quell’altalena vera nel fondo, più grande delle case, coi bambini più grandi dei tetti, e il gioco dei poveri nel centro, con questa inversione di rapporto, sarà, io credo, illuminante, razionalmente e poeticamente.

Domani affronteremo il problema dei costumi. Altre domande, allora, ricominceranno a starci davanti: domande di fondo, sulla “funzione del costume”, sulla “necessità del costume”. E se, per la “scenografia”, il lavoro diretto delle prove vive ci è apparso sempre determinante, anche non riuscendo ad affrontarlo che in una sua minima percentuale, per il “costume” questo lavoro è del tutto indispensabile.

Mi domando come sia stato un tempo possibile pensare al costume di teatro come a un qualcosa di “precostituito”, un qualcosa che l’attore indossa “a un certo momento” (molto tardi, di solito) delle sue prove per presentarsi subito al pubblico! La funzione del costume è fondamentale per la costruzione del personaggio, sia di tipo realistico che di tipo epico (non c’è l’uno senza l’altro, vorrei dire), esso nasce da una serie di “reazioni a catena” tra costume e attore, tra gesto e particolari del costume: una manica troppo larga o stretta, o troppo lunga o corta, può modificare la proiezione scenica di un personaggio, richiedere all’attore un cambiamento di atteggiamento che a sua volta porta all’invenzione-costruzione di altri mutamenti del costume e dei suoi particolari e così via.

A un certo punto, questo continuo gioco di rimando della palla deve chiudersi, come a un certo punto si chiude il procedimento dialettico tra attori, regista e testo e spettacolo, per diventare “lo spettacolo”, un tutto unico che entra in dialettica con il pubblico. È una scelta che non può non compiersi a un certo momento, ma che, pur chiudendo un processo, entro certi limiti, lo lascia sempre aperto al futuro.

Sarà sempre possibile (anzi dovrebbe essere necessario), nel corso delle recite, riprendere il lavoro, sulle reazioni del pubblico e sulle esperienze dell’interprete a contatto con il pubblico, e portare avanti il processo che, in sostanza, non ha mai una fine. È la vita, sempre in sviluppo e movimento!

Mi accorgo, caro Luciano, che sto tratteggiando sempre di più quel profilo di un teatro “in progresso”, che noi non potremo fare mai e che rimarrà, nonostante tutti gli sforzi, solo un lontanissimo, non teorico ma concreto punto di arrivo di tanto lavoro, in questi anni.

Se ci si mette a guardare quello che facciamo sotto questo punto di vista, non può non prenderci l’angoscia e un senso del troppo poco che l’avventura del teatro contemporaneo concede a coloro che (non a chiacchiere) vedono uno sviluppo metodologico completamente diverso da quello attuale. Io credo veramente che il teatro contemporaneo abbia bisogno sempre più di una nuova metodologia del lavoro di teatro, non sulla strada di Stanislavskij – Stanislavskij è qui una sicura tappa di passaggio – ma su quella di Brecht – parlo di Brecht teorico della regia, del teatro che si fa – e che l’accettazione del lavoro di teatro come “lavoro di ricerca” aperto e continuo sia l’unica possibile oggi.

Voglio finire questo discorso che ci porterebbe e ci ha portato, forse, molto lontano, ma che ogni tanto dobbiamo però fare, che io faccio a me stesso sempre, con una domanda: cosa possiamo fare, noi teatranti, convinti che il domani del “lavoro di teatro” debba essere diverso? Che per essere diverso debba essere “guidato”, in qualche modo, verso questo nuovo traguardo, sapendo ogni giorno, constatando ogni giorno che il modo, tempo, mezzi, insomma che tutto il “teatro” non si preoccupa di questa problematica? Dirò di più, che è “contro” questa problematica? Viene fatto di dire: niente. In realtà, noi continuiamo a fare qualcosa. E continueremo.

E allora preparati a sopportare insieme a me, ancora una volta, l’accusa da parte anche dei nostri migliori amici, di essere un perfezionista, di spostare un bottone di dieci millimetri tre volte per follia, di considerare maniacalmente uno scarto di dieci centimetri un delitto, di lottare per un’affermazione o una forma, salvo poi modificarla, a ragion veduta, due giorni dopo. Preparati assieme a me a sentirti dire di essere un pazzo, un dilapidatore, un uomo magari che “non sa quello che vuole”. Esattamente come, poiché parliamo di Galileo, Galileo. Non è Galileo un uomo che “non sa quello che vuole” quando cerca il profilo di Venere, e propone “ipotesi” da verificare quando spinge all’esperimento il frate credente con il ghiaccio nella vasca piena d’acqua? Il fatto è, però, che alla fine il ghiaccio galleggia e non va a fondo come Aristotele diceva!

Il nostro perfezionismo conclamato dagli idioti o pigri o indifferenti, il nostro mutare e mutare ancora fino alla fine (anche se fine non c’è) potrebbe forse essere “lo spirito di ricerca continua” della scienza, il metodo degli sperimentatori scientifici che così procedono.

Proprio a nessuno è venuto mai il sospetto che il nostro modo di “fare teatro”, anche così ad accenni, sia un esempio, un disperato tentativo di realizzare “un lavoro di teatro” all’altezza della nostra era scientifica, all’altezza delle conquiste della metodologia dialettica, e che in definitiva quello di Brecht, quando ha chiamato tutta la sua opera Versuche, non era un vezzo?

Ti abbraccio

GiorgioLettera a Luciano Damiani, dicembre 1962, pubblicata in Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, a cura di Sinah Kessler, Feltrinelli, Milano, 1974

Video

In tournée

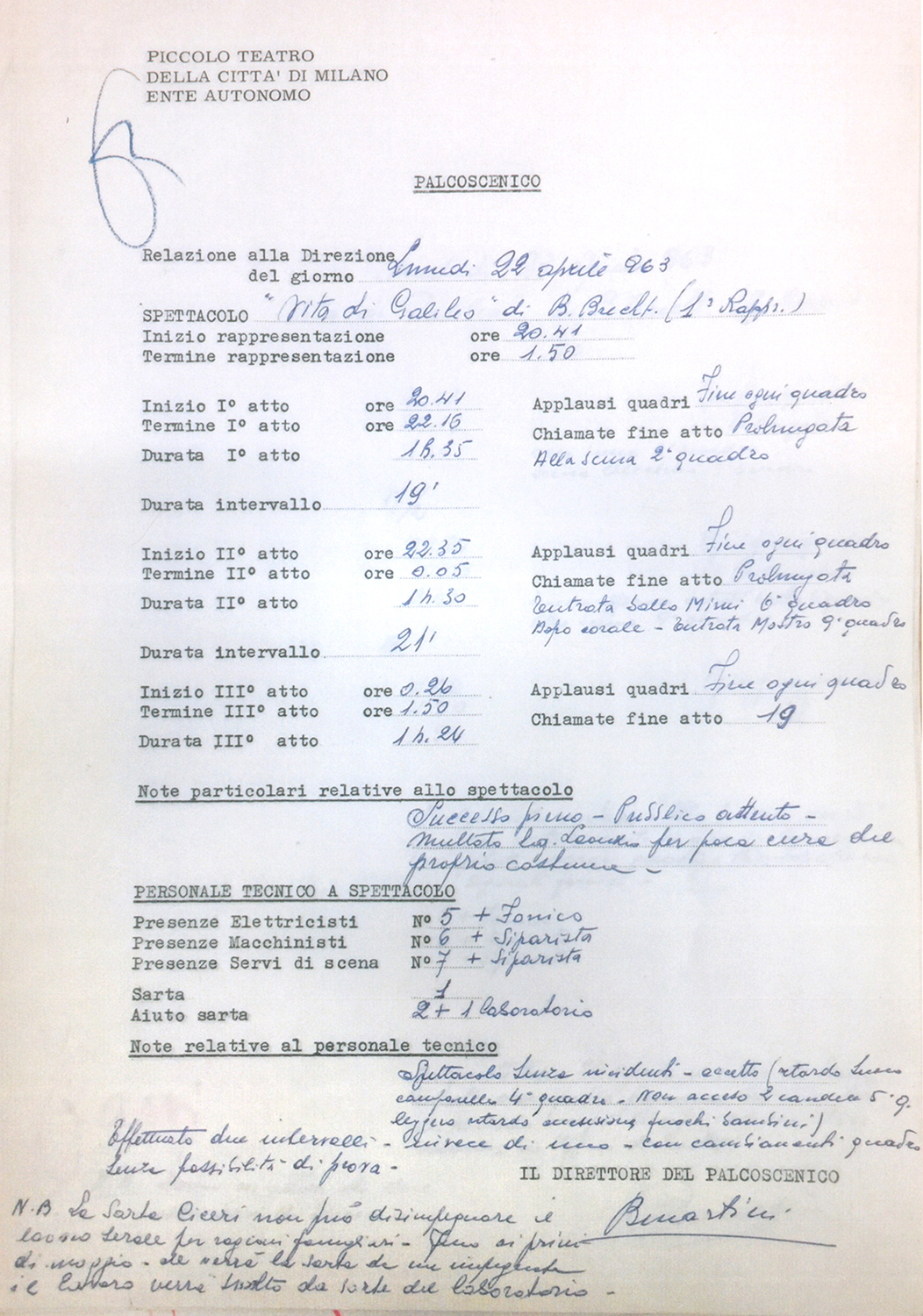

Documenti

- Perché Vita di Galileo

L’allestimento di Vita di Galileo costituisce il coronamento del discorso che il Piccolo Teatro va conducendo da ormai sette anni sull’opera di Bertolt Brecht.

Dicendo “coronamento” non si intende dire conclusione, e dare cioè per esaurita la serie dei drammi di Brecht che esigono di essere conosciuti e proposti nella realtà del palcoscenico; si intende bensì far riferimento al posto di preminenza che Vita di Galileo occupa nel quadro della produzione brechtiana, sia da un punto di vista stilistico e formale – poiché in esso vi è come il compendio degli atteggiamenti stilistici che Brecht assunse nelle altre sue opere, superati e fusi qui in un equilibrio nuovo, in un tutto più complesso se non più compiuto – sia da un punto di vista contenutistico e ideologico, poiché vi si affronta forse il tema di maggiore e più vitale importanza che la problematica del nostro momento storico possa proporci.

Fu nel 1954 che Salvatore Quasimodo, dalla sua poltrona di critico teatrale, invitò il Piccolo Teatro ad affrontare l’opera drammatica di Bertolt Brecht, a quel tempo ancora scarsamente – e per lo più indirettamente – nota in Italia. Per la verità, il nome di Brecht figurava sul cartellone del Piccolo già nel lontano 1950, con Madre Coraggio, a testimonianza di un interesse che nasce con la nascita stessa del nostro teatro.

Ma solo nel 1956 si ritenne possibile affrontare le molte difficoltà – di ordine estetico ma anche d’ordine pratico – che un discorso seriamente condotto su Brecht veniva ad aprire. E il discorso – che si aprì, com’è noto, con L’opera da tre soldi – costituì non solo un’esemplificazione delle fasi più tipiche dell’evoluzione brechtiana, ma anche un’esplorazione degli “stili particolari” attraverso i quali quell’evoluzione era avvenuta.

Così, dopo la post-espressionistica Opera da tre soldi, L’anima buona di Sezuan (1958) testimoniò della fase epica della maturità brechtiana, lo Schweyk nella seconda guerra mondiale (1961) esemplificò il tentativo di superamento dello stile epico in una formulazione epico-popolare più libera e aperta, e L’eccezione e la regola (1962) riandò infine alla fase più rigorosamente epica e didascalica, che aveva rappresentato – negli anni intorno al 1930 – l’applicazione più conseguente e intransigente del nuovo linguaggio.

Solo come coronamento di questa sistematica esplorazione, solo dopo l’esperimento di tutti gli strumenti, è oggi possibile affrontare il difficile capitolo di Vita di Galileo che, come già abbiamo detto, non si esaurisce in nessuno degli atteggiamenti stilistici particolari dell’evoluzione brechtiana, bensì tutti li comprende in una sintesi di epico, di didascalico, di popolare, superandoli in un nuovo ed in sé perfetto equilibrio stilistico.

Ma – sotto un altro profilo – l’allestimento di Vita di Galileo costituisce il coronamento di un discorso sui problemi che il presente momento storico apre all’uomo. Questo discorso comprende naturalmente non solo le quattro opere di Brecht cui già abbiamo accennato, ma tutte quelle opere che – nell’allestimento del Piccolo Teatro – costituiscono il nostro più preciso e palese contributo alla chiarificazione del nostro tempo, in quelli che sono i suoi problemi, i suoi pericoli, le sue responsabilità, le sue fondate speranze.

Anche sotto questo profilo dunque, la messa a fuoco di questa varia e complessa tematica – che si svolge attraverso opere diversissime quali il Coriolano e L’egoista, La visita della vecchia signora e il Ricordo di due lunedì – non può che trovare il suo momento di maggior rilievo nella Vita di Galileo, che affronta – nel problema del potere della scienza e dunque delle sue responsabilità e dei suoi fini – il problema di maggior urgenza e più gravido di conseguenze estreme che sia oggi possibile porre.Programma di sala di Vita di Galileo, regia di Giorgio Strehler, stagione 1962-63

- Marialiavia Sereni. In ritiro a Venezia per preparare Vita di Galileo

[Strehler] s’è deciso a trasferirsi a Venezia, con tre collaboratori. Un magnetofono, un proiettore e un plastico riproducente in scala minima il Piccolo Teatro, per preparare nel silenzio il suo nuovo spettacolo. S’è fatto cedere da Wally l’appartamento dove Arturo Toscanini amava riposarsi fra un impegno e l’altro, proprio alle spalle della chiesa della Salute, al numero 73 di Terrà dei Catecumeni, una vecchia casa dalle mura solide come quelle d’una fortezza medievale, un portone scuro sotto un portico grigio, un giardino molle d’umidità e all’interno pavimenti di coccio, poltrone accoglienti, pochi tappeti belli. Alle pareti del grande soggiorno al pian terreno, i ritratti di Wally Toscanini sono stati sostituiti da schizzi riproducenti Tino Buazzelli truccato da Galileo Galilei. […] Al primo piano, quattro camere, due lettini in ogni stanza, poltrone di vimini, coperte e tende allegre, inamidate.

In quella di Strehler, la più grande, s’affaccia un albero di melograno. Arredamento e colori fanno pensare che siano state destinate a ospitare dei ragazzi. E la disciplina imposta dal regista ricorda quella del Collegio Longone dove studiò dai 12 ai 18 anni. «Viviamo qui», spiega, «come in un falansterio. Alla mia età è un’esperienza decisamente eccitante». Sveglia alle nove, pasti nel refettorio, due ore di passeggiata in questa Venezia invernale tutta grigia e ovattata restituita per pochi mesi ai veneziani. Cinema una volta la settimana, la domenica la partita di calcio alla televisione. Niente amici, niente donne, banditi gli impegni personali, ogni sera riunione dalle dieci alle due di notte per discutere i progressi dello spettacolo.

Durante la giornata, il lavoro procede su due piani differenziati. Nella prima camera che guarda sulle scale, oli, tempere e fogli da disegno dovunque. Luciano Damiani prepara scene e costumi dello spettacolo. Dalla stanza attigua arriva il ticchettio della macchina da scrivere. Il giovane alto e angoloso, con gli occhiali e le gambe da trampoliere che batte sui tasti è Raffaele Maiello, l’aiuto di Strehler […]. Al suo fianco, immerso in una poltrona mastodontica, fra cuscini fioriti, Eberhard Fechner, regista e attore del Berliner Ensemble. Conobbe Strehler nel 1947, decise che doveva rincontrarlo e ora s’è preso un anno di vacanza per studiare il suo modo di lavorare. Maiello e Fechner rappresentano l’ufficio studi. Hanno fatto uno spoglio degli archivi berlinesi riguardanti Bertolt Brecht […]. Talvolta Strehler gli affida compiti straordinari. Da una settimana sono in caccia di monsignori. Nella scena XI del primo atto, papa Urbano VII dà udienza al cardinale inquisitore mentre viene abbigliato per l’imminente conclave. Che cosa indossa un pontefice sotto la veste talare? Il dubbio ha tormentato le notti di Strehler. I suoi emissari hanno avvicinato negli ultimi giorni decine d’ecclesiastici, ma il mistero non è stato svelato. Chi può rivelarlo è soltanto il cameriere di Sua Santità, ma il fatto ch’egli sia tenuto su questo soggetto al segreto di Stato non ha scoraggiato il regista deciso ad arrivare con qualsiasi mezzo alla verità. Maiello e Fechner partiranno per Roma, ispezioneranno le botteghe intorno al Pantheon, insisteranno fino a farsi ricevere in Vaticano, indagheranno con prudenza e costanza e ci riusciranno: la parola “impossibile” non esiste nel vocabolario del Piccolo Teatro.

[…] «Il mio Galileo», dice Strehler, «vuole essere nelle intenzioni quanto più simile a quello che avrebbe rappresentato oggi il suo autore». S’è messo al lavoro con l’umiltà che gli conosce soltanto chi l’ha visto allestire uno spettacolo. Anche per Strehler, come lo fu per Brecht, questo copione è un punto d’arrivo. «Tutti», spiega, «mi domandano perché ho aspettato tanto a rappresentarlo. Non sarei onesto se dicessi per timore della censura. Sì, c’era anche questa preoccupazione negli anni passati. Ma era piuttosto un problema d’autocensura. Volevo che il Piccolo Teatro si fosse fatto le spalle, volevo che il pubblico cominciasse per gradi, e attraverso opere meno complesse, a conoscere Brecht. Volevo soprattutto conoscerlo io e abituare i miei attori a conoscerlo».Marialivia Sereni, I catecumeni di Strehler, “L’Espresso”, 23 dicembre 1962

- Tino Buazzelli. Una difficilissima semplicità

È questo il terzo lavoro di Brecht ch’io interpreto: prima del Galileo v’è stata L’opera da tre soldi e Schweyk nella seconda guerra mondiale. Una parabola, per me, completa, perfetta. Ora, a conclusione di tale parabola, so perché recitare Brecht è come recitare un classico: perché consente di parlare di ciò che più interesse alla nostra epoca, in termini poetici e quindi con il massimo di comunicatività. In altri termini, questo significa che l’unica regola della drammaturgia di Brecht è l’estrema semplicità. Qui è il segreto del carattere “popolare” della sua opera. Comprendere tale semplicità, e quindi esprimerla anche nella recitazione, significa comprendere la sua “popolarità”, trasmetterla, attuarla. È un’operazione artistico-ideologica di grande portata: difficile, forse; ma esaltante.

Specie negli ultimi due lavori da me interpretati, ho compiuto l’esperienza di uscire da tutte le regole drammaturgiche più o meno ancora in vigore: di toccare l’origine del teatro, cioè dell’arte, la sua natura essenzialmente sociale, rivolta, dedicata, utile all’uomo, integrata con l’uomo in senso universale, dell’uomo come popolo. Nel Galileo tale natura dell’opera di Brecht giunge alla rarefazione, alla perfezione, al rigore assoluto. Mi spiego: come non mai, in questo testo stiamo scoprendo (attori e regista) che il solo modo di “dire” le battute è la più grande semplicità. Impresa difficilissima, è chiaro. Occorre un lavoro di purificazione e di coerenza non tanto tecniche, quanto teoriche e storico-ideali. Qui non vi sono neppure residui di simboli, sovrapposizioni, valori indiretti. V’è sola e pura la tensione alla verità o, se si vuole, alla scoperta della verità e alla lotta ch’essa impone.Tino Buazzelli, Verità e abiura nel Galilei, “Rinascita”, 12 gennaio 1963

Credo che noi italiani rendiamo i problemi più complessi di quello che in realtà siano. In fondo la recitazione epica, quella verista, quella naturalista non sono che differenti maniere per arrivare al pubblico, il quale gradisce solo un tipo di recitazione: quella buona. […]

Io parlerei più che altro di recitazione moderna o recitazione diretta al di fuori degli schematismi e anche dei fraintendimenti che possono derivare dal termine “epico”. Con questa parola Brecht ha voluto definire il rinnovamento che intendeva apportare nei palcoscenici tedeschi; noi, in Italia, questa rivoluzione la agitiamo da parecchi anni. […]

Abbiamo tutti lavorato moltissimo: oltre quattro mesi di prove per la ricerca di quella semplicità, di quella rarefazione di toni che un testo come questo esigeva. Non potevamo infatti recitare il Galileo come se si trattasse di un testo storico, dal momento che ne volevamo fare un’opera di interpretazione storica, ricca di echi e riflessi attuali. Quindi la ricerca, come per l’architetto Damiani nelle scene, è stata nel senso di dare delle indicazioni del secolo, ma far trasparire, nello stesso tempo, attraverso quelle linee rigorose, quelle vesti, degli uomini moderni che si agitano sulla scena per problemi che sono quelli della nostra vita attuale. Questo mi è parso il modo migliore per avvicinarsi ai personaggi e per interpretarli costruttivamente.Vita di Galileo, intervista di Corrado Augias, “Mondo Operaio”, marzo 1964

- Renato De Carmine. Verso un teatro del bello assoluto

Ciò che nel nostro tipo di teatro si deve offrire al pubblico non è l’emozione, non sono i sentimenti del personaggio. Noi non dobbiamo parlare al cuore degli spettatori ma alla loro intelligenza, al loro senso critico: tentare cioè di far scoccare una scintilla tra le persone che intendono a un certo livello. Il sentimentalismo, il patetismo deve essere abolito e per fare questo è evidente che da parte dell’attore ci deve essere un’assoluta freddezza, una non-partecipazione emotiva delle più integrali. Io, ad esempio, “espongo” il personaggio del frate, ma non lo partecipo minimamente. Il grande vantaggio di questo sistema è che l’attore epico ha nel corso delle prove una lucidità incredibile e quasi ripete macchinalmente i gesti che sono stati scelti durante le prove. L’attore naturalistico poteva abbandonarsi all’istinto e così facendo cambiare spesso il significato di un’intera battuta; nel nostro teatro bisogna esporre i contenuti come sono stati chiariti e voluti durante la fase preparatoria.

Vita di Galileo, intervista di Corrado Augias, “Mondo Operaio”, marzo 1964

Quando ho interpretato il ruolo di frate Fulgenzio in Vita di Galileo di Brecht ero al Piccolo da pochissimo. Al mio arrivo in via Rovello, dove Strehler mi aveva chiamato dopo aver visto alcune mie esibizioni televisive che lo avevano divertito, avevo solo una parte in Ricordo di due lunedì di Arthur Miller che si recitava nella stessa serata dell’Eccezione e la regola di Brecht. Scritturandomi per quel ruolo, che resterà fondamentale nella mia vita, chiese agli altri attori un po’ di pazienza perché «De Carmine non ha nessuna esperienza della recitazione epica».

Ricordo ancora le prime prove e le infinite volte in cui mi ha fatto ricominciare «Signor Galileo…» che non gli andava mai bene. A un certo punto mi sono reso conto che se volevo andare avanti dovevo batterlo sulla velocità e allora ho detto tutto d’un fiato la tirata. E lui: «Ecco, vedete De Carmine, subito in terza persona». Quel ruolo credo che sia stato una vera e propria lezione epica malgrado un critico, Giovanni Mosca, sostenesse che quel settimo quadro andasse proprio tagliato.

Oggi sono sempre più convinto che quella lentezza di frate Fulgenzio, diventata emblematica, fosse un modo molto avanzato di pensare alla recitazione, anche se non tutti lo capivano. Anche Tino Buazzelli, che era un grandissimo Galileo e che era stato mio compagno d’Accademia, mi diceva di correre di più: «Ma recita come magni, nun ascoltà Strehler». Perché Tino faceva resistenza alla recitazione epica, eppure era epicamente perfetto. Ma guai a dirglielo.

Provammo a lungo il Galileo fra infinite polemiche, ma la nostra tranquillità giù in palcoscenico era quasi totale perché, a fare da cuscinetto tra noi e il mondo, c’era Paolo Grassi.

E poi che compagnia straordinaria eravamo: da Tamberlani che faceva un papa ieratico, a Soleri che era un monaco, a Mauri che interpretava Sagredo, a Giulia Lazzarini che era perfetta.

[…] E Strehler… bisognava vederlo, allora: era capace di provare tutta la notte, ti distruggeva, e lui, invece, sempre pieno di vigore, di voglia di fare, ispiratissimo. E scontento, di tutto o quasi. Ricordo le infinite volte che fece rifare il fondale, il gran lavoro con Damiani che portava dei disegni di costumi che erano già dei personaggi e che per noi erano un grande aiuto. E, già allora, mi colpiva una cosa che ho trovato solo al Piccolo e soprattutto per gli spettacoli di Strehler: si provava già con i costumi, oppure con i facsimili dei costumi. E questo era formidabile per noi attori.

A ripensarci, credo che il Galileo sia stato il primo passo di Strehler verso un teatro di un bello assoluto.Renato De Carmine, La famosa “lentezza” di frate Fulgenzio, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacoli, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

- Arturo Lazzari. Una teatralità casta ed essenziale

«Vita di Galileo», stampava sul sipario bianco un proiettore, mentre le luci calavano nella sala del Piccolo Teatro, la sera del 21 aprile 1963. Poi la scritta scompariva, e al suo posto veniva proiettata una lunga didascalia: «Galileo Galilei docente di matematiche a Padova cerca le prove del nuovo sistema cosmico di Copernico». Intanto gli altoparlanti diffondevano un coro di voci infantili che su una musica da filastrocca informava: «Nell’anno milleseicentonove / splendé chiara la luce della scienza…», riassumeva, cioè, il nucleo ideologico del quadro che stava per cominciare con l’immediatezza di un commento di cronaca.

Tutti i tredici quadri dello spettacolo erano preceduti da questo apparato didascalico, proiezione della didascalia e coro: poi si apriva il sipario sull’azione. Il luogo della quale non era mai presentato in palcoscenico in modo realistico o storicistico: non c’era né la Padova del magistero galileiano, né Venezia, né Firenze corte dei Medici, né Roma corte pontificia, né Arcetri villa della dorata prigionia. Tanto meno l’epoca storica, il Seicento italiano, era presentata in modo diretto. Struttura e sagoma degli elementi scenici non permettevano al pubblico di pensare ad altro che di essere in una sala di teatro, dove assisteva a un fatto di teatro, dove, dal palcoscenico, gli si proponevano immagini di teatro. Così, per esempio, a parte lo studio di Galileo, che a Padova o a Firenze o ad Arcetri restava basato su un rozzo, lungo, tavolo da lavoro, estremamente artigianale, con qualche lieve variante, gli altri ambienti nelle singole localizzazioni erano indicati da sagome architettoniche, quasi dei modellini appena accennati, in scala ridotta, di certi palazzi storici, cupole di chiese, vestiboli di ambasciate, ecc. Colore dominante era il grigio chiaro, su cui spiccavano i costumi fatti in modo che, più della verità storica, importasse il modo in cui dovevano essere portati, modo che doveva dimostrare il comportamento del personaggio, la sua funzione nella vicenda. Questa schematizzazione scenografica permetteva dei cambiamenti rapidi, il tempo, per gli spettatori, di leggere le didascalie e ascoltare i coretti dei bambini, che il sipario a due ali lasciava intravedere proprio come lavoro di macchinisti in un luogo di lavoro. Nasceva dunque una teatralità casta, essenziale, che si proponeva criticamente come tale, e serviva anch’essa a evitare che il pubblico fosse spinto a identificarsi con la vicenda proposta – la quale sfuggiva al pericolo di calarsi in una rappresentazione storica, ma puntava tutto sulla attualità dei temi e dei problemi che conteneva.

I quadri dell’azione erano tredici. La versione scelta da Strehler fu, delle tre scritte da Brecht, l’ultima, ma con l’eliminazione di due quadri, quello che si svolge a Firenze durante la peste e l’ultimo, quello del personaggio di Andrea Sarti alla frontiera. In ciascuno di questi tredici momenti si realizzavano immagini di valore estetico eccezionale: immagini ricchissime di proposte per l’intelletto dello spettatore.Arturo Lazzari, Piccolo Teatro di Milano 1947-1967, Milano, Industrie Grafiche Italiane Stucchi, 1967

- Alberto Benedetto. Le polemiche attorno a Vita di Galileo

L’allestimento del Galileo sta costando moltissimo, in termini di energie artistiche ed economiche.

Su questa messa in scena si stanno scatenando le forze locali di centro-destra che operano una dura campagna stampa attraverso le testate di orientamento cattolico con il sostegno, piuttosto strumentale, anche della stampa conservatrice e reazionaria.

Oggetto della polemica è la scelta della messa in scena ancora una volta di un’opera di Brecht, Vita di Galileo, tacciato come manifestamente anticlericale, ennesimo esempio di una programmazione non pluralista ma di stampo marxista del Piccolo Teatro, scelta direttamente imputabile alla faziosità dei loro direttori, tra le altre cose, dichiaratamente socialisti. Il PTM è quindi accusato di venir meno alla sua funzione di servizio pubblico, incapace com’è di garantire spazio alle diverse istanze culturali presenti in città, ma di servire invece solo una parte di esse. Accuse faziose se si tiene conto che dei circa novantasette titoli messi in scena dal PTM sino a quel momento dall’anno della sua fondazione, solo quattro di questi erano di Brecht.

E ancora si imputa alla direzione del PTM non solo uno sperpero di risorse pubbliche (il teatro rimarrà chiuso per quarantatré giorni per permettere a Strehler di provare), di aver speso cifre fantasmagoriche per l’allestimento, ma la si accuserà anche di aver scelto, in modo strumentale, di far debuttare il Galileo in prossimità delle elezioni politiche dell’aprile 1963, con l’obiettivo di sostenere nella campagna elettorale le forze politiche della sinistra.

A questo si uniscono gli attacchi anche di una certa parte del teatro milanese che mal digerisce l’ingombrante e fagocitante presenza del Piccolo Teatro e il silenzio, a parte qualche eccezione, del resto del teatro italiano, soprattutto nei suoi organismi stabili che tanto dovevano, nella ragione del loro esistere, al teatro milanese.

[…] Grassi, oltre a inviare decine e decine di lettere per ribattere con accanimento alle diverse accuse che piovevano sul Piccolo Teatro e la sua direzione, fu molto attento a escludere ogni elemento di scontro con il mondo cattolico e democristiano milanese, attraverso un loro attivo coinvolgimento nel confronto e nel dibattito intorno a Vita di Galileo. Si organizzarono una serie di eventi destinati a raccogliere interesse e a sviluppare il confronto attorno alle questioni che sarebbero sorte dalla scena: vennero allestite, nel ridotto del PTM, una mostra dedicata alla vita e all’opera di Galileo, e fu organizzato un ciclo di pubbliche conversazioni a cui parteciparono importanti studiosi come Giorgio De Santillana e Ludovico Geymonat e anche autorevoli figure del mondo cattolico (tra cui il gesuita padre Colombo) che permisero di marginalizzare la protesta degli ambienti cattolici milanesi, mostrando come non tutto il mondo cattolico avesse accolto lo spettacolo in modo negativo. Si operarono anche tagli del testo e di scene dello spettacolo fino al giorno precedente al debutto, per cercare di non urtare la sensibilità di un pubblico cattolico.Alberto Benedetto, Brecht e il Piccolo Teatro. Una questione di diritti, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2016

- Luciano Damiani. Lo spazio teatrale di Galileo

Mi sono affidato a una certa conoscenza della scienza e della cultura secentesca, in particolare a un certo mondo architettonico del tempo: diversamente da coloro che hanno dato Galileo a Parigi, Berlino, New York, per noi è stato più facile e anche più necessario rifarsi a una visione oggettiva del secolo galileiano, costruendo uno spazio teatrale che contenesse il maggior numero di elementi culturali e architettonici appaiabili con l’epoca in cui visse e operò lo scienziato. Questa ricerca ha comportato una certa organizzazione del palcoscenico: con proposte di spazio che dovevano offrire un’immagine reale del comportamento del personaggio e della società che gli stava alle spalle; con offerte di materiali che non alludessero soltanto a qualcosa di già esistito, ma che fossero l’equivalente sul piano visivo di materiali che la cultura e la storia italiana avevano assimilato. Ne è uscito, dapprima come intuizione poi come progettazione, un contenitore, uno spazio che per la sua struttura architettonica (come era posta la trave del boccascena, come erano poste sul fondo le travi della capriata, come erano le quinte) era oggettivo e nulla aveva a che fare con un mondo prospettico illusorio, riferendosi invece a un mondo di scienza di costruzioni di cui la capriata era il centro indicativo. Tutto questo aveva posto in uno spazio in cui la pianta era ortogonale non prospettica; non si era cioè adoperata la prospettiva per quel che si riferiva al contenitore, ma la si era usata per quel che si riferiva agli ambienti, la pianta, l’arsenale, e non in maniera accademica e scolastica, bensì semplicemente accidentale. L’incontro tra la prospettiva accidentale delle scene e l’impianto realistico produceva un chiaro discorso critico. Una volta qui costituito l’impianto, le varie soluzioni in quello spazio sono derivate senza difficoltà, proprio perché ricondotte necessariamente di volta in volta a un discorso critico unitario, e perché svolgentisi su una linea di ricerca organizzata e non improvvisatrice, non astrattamente libera ma organicamente individuale.

Luciano Damiani, Dall’astrattismo al realismo, “Nuova Corrente”, 1966

- Ferruccio Marotti. L’ultimo quadro

A sipario chiuso si ode il rumore di una pallina di legno che scorre su di un piano anch’esso di legno, facendo suonare tre campanelli, come in un gioco per bambini. Il rumore e il tintinnio si ripetono regolari e misteriosi per un certo tempo. Mentre da un lato si sente, pianissima, una voce che recita il rosario.

Il sipario si apre, appare lo studio di Galileo; il lungo tavolo che lo ha sempre caratterizzato è come sempre nel fondo, ma quasi vuoto: non più modelli di macchine, né più il disordine consueto testimone di una vita presente. Le poche cose giacciono immobili in una luce da ultimo giorno del Mondo. Qualche libro di chiesa, nero, è sparso sul piano. A sinistra, verso la quinta, una panca ove sta seduto un frate, che dice automaticamente le sue preghiere, a voce bassa. In un canto, un grande mappamondo.

Al centro del tavolo, dietro di esso, Galileo è intento al suo gioco ossessivo – la ricerca scientifica divenuta vizio – con la macchina per la caduta dei gravi. In una pagina di grande recitazione, Buazzelli ha qui straniato il rapporto di odio e di amore, la continua tortura che lega il vecchio scienziato – che simula di essere cieco più di quel che è, per non insospettire il Sant’Uffizio – e la figlia, sua acida carceriera, che pure, nonostante tutto, lo difende. Momenti indimenticabili, gesti misurati, rumori ossessionanti (il campanello della macchina che Virginia strappa con rabbia a Galileo, e che continua a suonare spasmodico a lungo), nel crepuscolo del dramma. L’ironia malvagia, cattiva di Galileo che detta a Virginia la lettera reazionaria per l’arcivescovo; e il farsi prendere dalle proprie pene, mentre detta. Poi, improvviso, il cupo bussare alla porta: e il gesto della tortura, del terrore, che riappare in Galileo.

L’ingresso di Andrea, cui Alberici conferisce una dimensione epica estremamente pura: il tono della voce è alterato, è troppo forte, vuole essere distaccato e freddo ed è emozionato; non guarda mai negli occhi Galileo; è rigido, ma le sue mani denunciano il nervosismo. Vuole essere implacabile col suo antico maestro, e gli narra perfino di Mazzoleni, che si è ritirato; poi gli dice che Fulgenzio ha abbandonato per sempre la ricerca scientifica ed è tornato nel grembo della Chiesa. Nel silenzio più assoluto, a Galileo cade ora di mano un sassolino (il suo richiamo alla ragione) che rotola per terra con un rumore sinistro, agghiacciante. (I rumori, nel Galileo di Strehler, divengono fattori drammatici di rara efficacia).

Quando Galileo infine si alza lentamente e con passo pesante (le tavole scricchiolano sotto i suoi piedi), da pachiderma vecchio, percorre tutta la scena, agli occhi di Andrea – le cui mani si rattrappiscono sempre più nella veste – appare come un gigante; e quando, quasi per un gioco malvagio, per veder reagire Andrea, così indifferente a tutto, gli dice di aver scritto i Discorsi delle nuove scienze e, alla sua reazione eccitata, con un tono quasi di scusa (il bisogno istintivo di comunicare) gli rivela di averne scritta una seconda copia segreta ancora in suo possesso, per Andrea – ora divenuto realmente uomo – Galileo torna a essere il maestro infallibile, imperscrutabile.

Per un attimo il vecchio scienziato nelle parole di Andrea vede balenarsi dinnazi un’interpretazione nuova del suo “delitto”, del suo vizio della ricerca, e ne è affascinato, interessato, quasi convinto: egli dunque ha abiurato per continuare a lavorare, a scrivere, il fine giustifica i mezzi, la scienza è valida in sé, al di fuori dei suoi rapporti con la società.

Ma tosto Galileo diviene beffardo e amaro: in realtà la sua abiura è dovuta alla paura del dolore fisico (e torna impercettibile il gesto di rattrappimento della tortura). Con lucidità distaccata, in assoluta oggettività, egli allora spiega ad Andrea l’immensa responsabilità della scienza nei confronti della società e del genere umano […].

Finita la confessione ammonitrice per Andrea, la scienza e il pubblico, Galileo, che si era eretto in tutta la sua statura, torna nuovamente il vecchio semicieco, pachiderma malato, ingordo e vile. Egli ha cessato di vivere, come uomo. E quando Andrea, che infine è divenuto affatto cosciente della responsabilità che lo attende, commosso ed emozionato, gli dice che non può credere che la sua crudele analisi sia l’ultima parola (è l’intuizione poetica finale, l’apertura geniale verso altre possibilità di soluzioni, di Brecht e Strehler insieme), Galileo, per niente emozionato, torvo e irridente contro se stesso, nel fondo della sua abiezione, lo ringrazia ironico. Poi, mentre Virginia inizia le sue preghiere, comincia a mangiare, ingordo e indifferente; ma nell’ultima domanda del vecchio scienziato e nella risposta della figlia, guizza ancora il lume di una speranza, di una possibilità per il futuro. «Come è la notte?» – «Chiara».

Per un attimo, nonostante tutto, essi forse intuiscono che la notte sarà chiara, finché esisteranno degli esseri per i quali la scienza sarà una missione umana.

E questo bisogno di apertura, questa necessità di un mondo in cui la scienza sia per l’uomo e non contro l’uomo, Strehler ha voluto ribadire col far venire al proscenio i tre bambini che cantavano le strofe d’apertura dei quadri, a cantare i versi che Brecht scrisse pensando all’orrenda tragedia di Hiroshima.Ferruccio Marotti, Il lavoro teatrale per Vita di Galileo, “Il Veltro”, aprile 1963

- Massimo Bucciantini. In pellegrinaggio verso Galileo