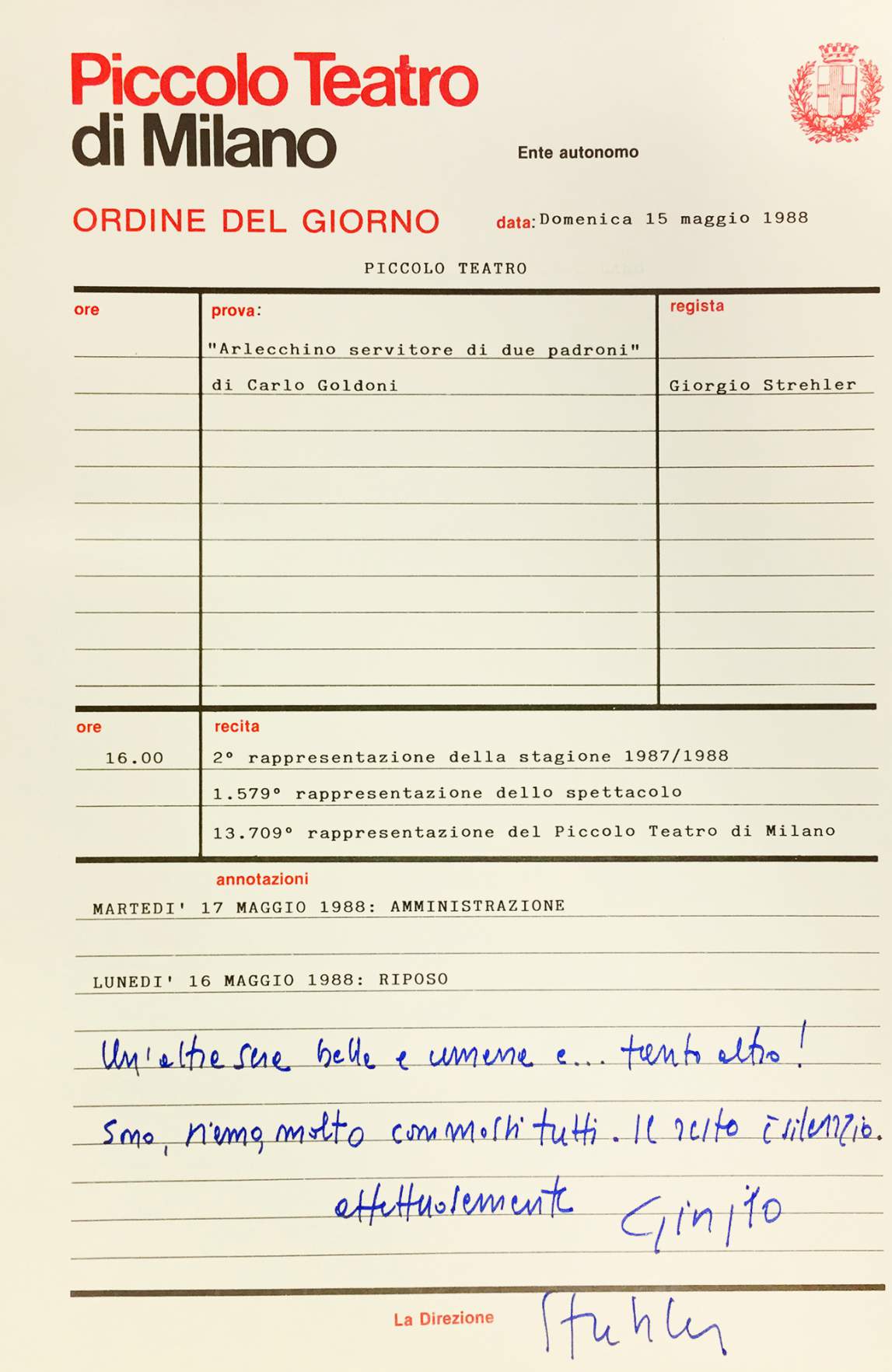

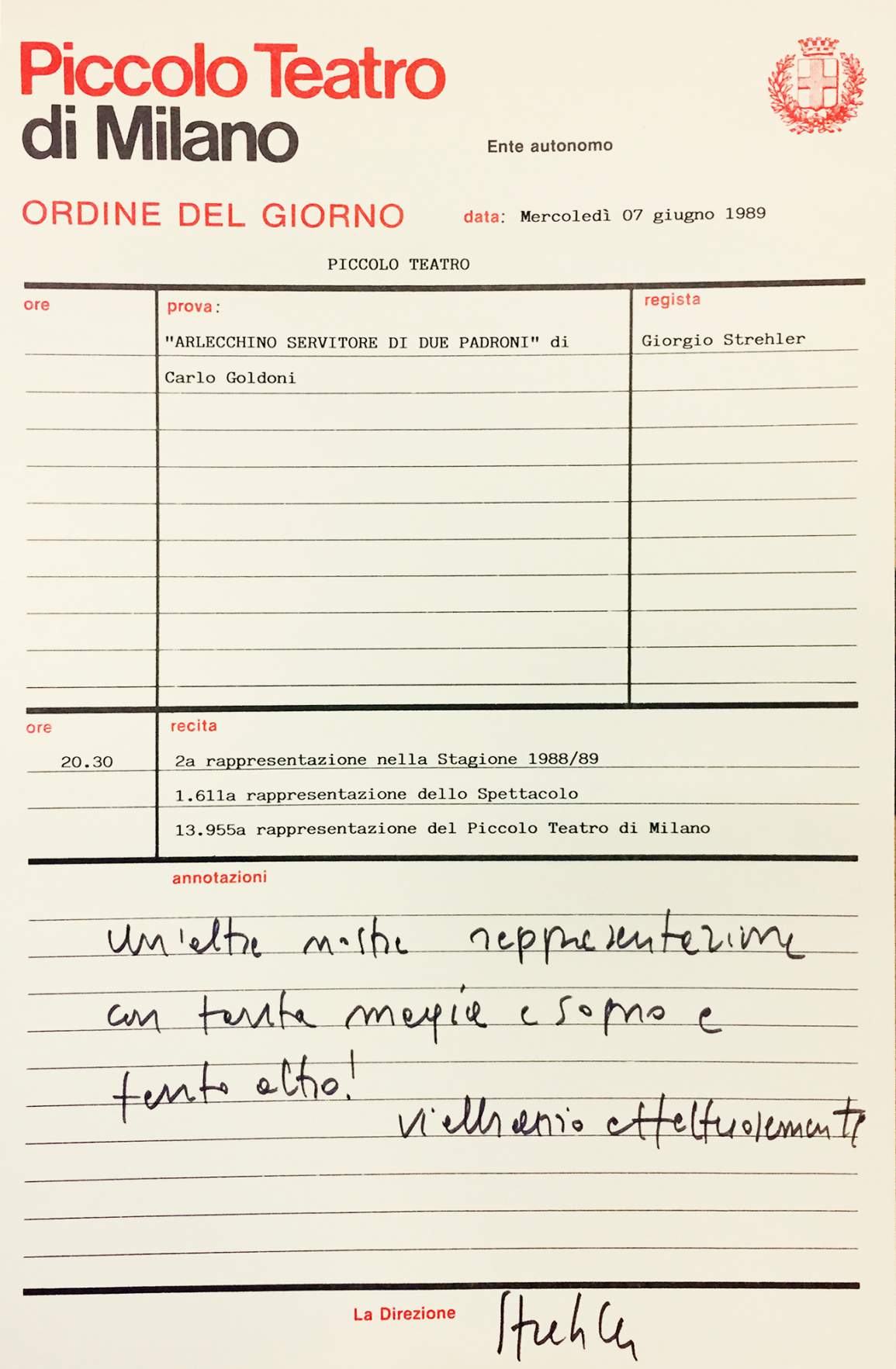

Quali significati e quali ragioni ha questa rappresentazione di Arlecchino servitore di due padroni, di Carlo Goldoni, per l’anniversario dei quarant’anni di vita del Piccolo Teatro, la sera del 14 maggio?

Ha le ragioni di una testimonianza e di una fedeltà a qualcosa che ha accompagnato per quattro decenni la nostra vita di commedianti, nel nostro paese e nel mondo. Ed il significato di un grato, commosso saluto d’addio al pubblico della nostra città. Al nostro pubblico di sempre. Abbiamo chiamato questo Arlecchino “l’edizione dell’addio”, ed è un addio che noi diamo ad una nostra avventura teatrale antica, ma sempre rinnovata nel tempo. Noi, quelli che siamo rimasti di una compagnia nata nel 1947, ci sentiamo il simbolo dei tanti interpreti che hanno dato vita ai personaggi di un testo e di uno spettacolo certamente straordinario nella sua vitalità e nella sua capacità di rifarsi diverso, pur restando fondamentalmente lo stesso.

Se c’è un miracolo dell’Arlecchino, è proprio questo.

Avremmo voluto che, sera dopo sera, tutti i comici che vi hanno partecipato si alternassero nei ruoli che furono i loro.

Non abbiamo potuto farlo. Perché molti di loro non ci sono più. Altri sono presenti, ancora nel teatro, ma in altri luoghi, in altri spettacoli. Ma siamo riusciti almeno ad indicare “simbolicamente”, con una relativa ma significativa alternanza, questo piccolo mondo di attori che si riuniscono, che avanzano negli anni, che si dividono e lasciano il posto ad altri, e talvolta si ritrovano.

Non sempre, non tutte le sere gli attori dell’Arlecchino saranno, infatti, gli stessi. Ma l’Arlecchino ugualmente sarà, davanti al pubblico, con la perennità delle opere d’arte del teatro, che restano anche al di là dei loro interpreti.

Per il resto, gli attori dell’Arlecchino 1987 sono stanchi. Hanno il diritto e il destino di essere stanchi. Alcuni di loro portano avanti questo spettacolo da decenni, altri l’hanno lasciato per poi riprenderlo in momenti successivi.

Tuttavia, essi non mostreranno la loro stanchezza, noi non lasceremo trasparire la nostra umana fatica, il peso degli anni sulle nostre spalle, come ogni vero commediante deve fare. Perché proprio questa è la nostra estrema dignità di servitori del teatro ed il segno della nostra umiltà, portata come un segno di onore.

Questa serata, queste serate, avranno dunque certamente un loro carico di tristezza e di acconsentimento alla vita che passa. E nell’ilare gioco di Arlecchino servitore di due padroni non potrà mancare il brivido e l’ombra del tempo.

Per primo la maschera gloriosa di Arlecchino fu di Marcello Moretti e dopo di lui di Ferruccio Soleri, artista altrettanto straordinario ed altrettanto unico. Innanzitutto a loro va la mia gratitudine.

Una sola attrice qui è nuova, Andrea Jonasson, che si è assunta il ruolo di tante prime attrici del Piccolo Teatro, quello di Beatrice, e che vuole semplicemente – e non è facile – dare il segno di una continuità del nostro mestiere in un’Europa del teatro che si sta costruendo più concretamente di quella della politica.

A tutti, ai tanti attori che, come nelle famiglie dei comici, si sono avvicendati in quattro decenni nei ruoli dell’Arlecchino, vanno il mio grazie e il mio affetto.

Chissà, Arlecchino servitore di due padroni, anzi, Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni (e ricordo che un tempo mi fu rimproverata come indegna irriverenza o bassa ricerca di successo plateale l’apposizione così legittima del nome di Arlecchino al titolo originale!) potrà anche rinascere un giorno. Con altri, in altri tempi, con cadenze forse tutte diverse. Forse potrà essere uno dei possibili “testi” con i quali si concluderanno i tre anni del primo corso intitolato a Jacques Copeau della nostra Scuola di Teatro, nella quale noi riponiamo tante speranze ed alla quale abbiamo dedicato e dedicheremo tanta fatica. Forse avrà inizio un Arlecchino di ragazzi, come noi fummo allora, quando nacque sulle nostre scene. O forse no. Ma questo Arlecchino servitore di due padroni il nostro pubblico non lo vedrà più. Esso non verrà ripreso, né “riciclato”, se mai può definirsi così la difficile e umile opera di mantenere in vita, senza far trasparire le rughe degli anni, uno spettacolo che ha segnato la giovinezza del Piccolo Teatro, la nostra, e che ha fatto acclamare per quarant’anni il teatro italiano nel mondo. Il Grande Mondo che Goldoni metteva sempre accanto al Teatro e che, grazie ad un altro lungo e paziente lavoro, ha conosciuto non solo questo Goldoni, giovanile ed ancora atteso al gioco delle maschere, ma anche l’altro suo volto, più profondo, più poetico e compiuto: quello delle Baruffe chiozzotte, della Trilogia della villeggiatura e del Campiello.

Con orgoglio annoto che il pericolo di un equivoco che poteva nascere – e che in parte è nato, in un primo tempo – da questa miracolosa esperienza della Commedia dell’Arte giocata per così dire sul vuoto, senza rete, senza tradizioni, per sangue e natura italica soltanto, non c’è stato; che oggi – non in Italia, ma nell’Europa e fuori dell’Europa – Carlo Goldoni è finalmente conosciuto, amato e recitato, forse anche capito, per ciò che di più imperituro e di poetico di lui resta. Ma tutto questo non è avvenuto per un caso della sorte. È per volontà nostra, per nostra tenacia e nostra ricerca, per lavoro nostro.

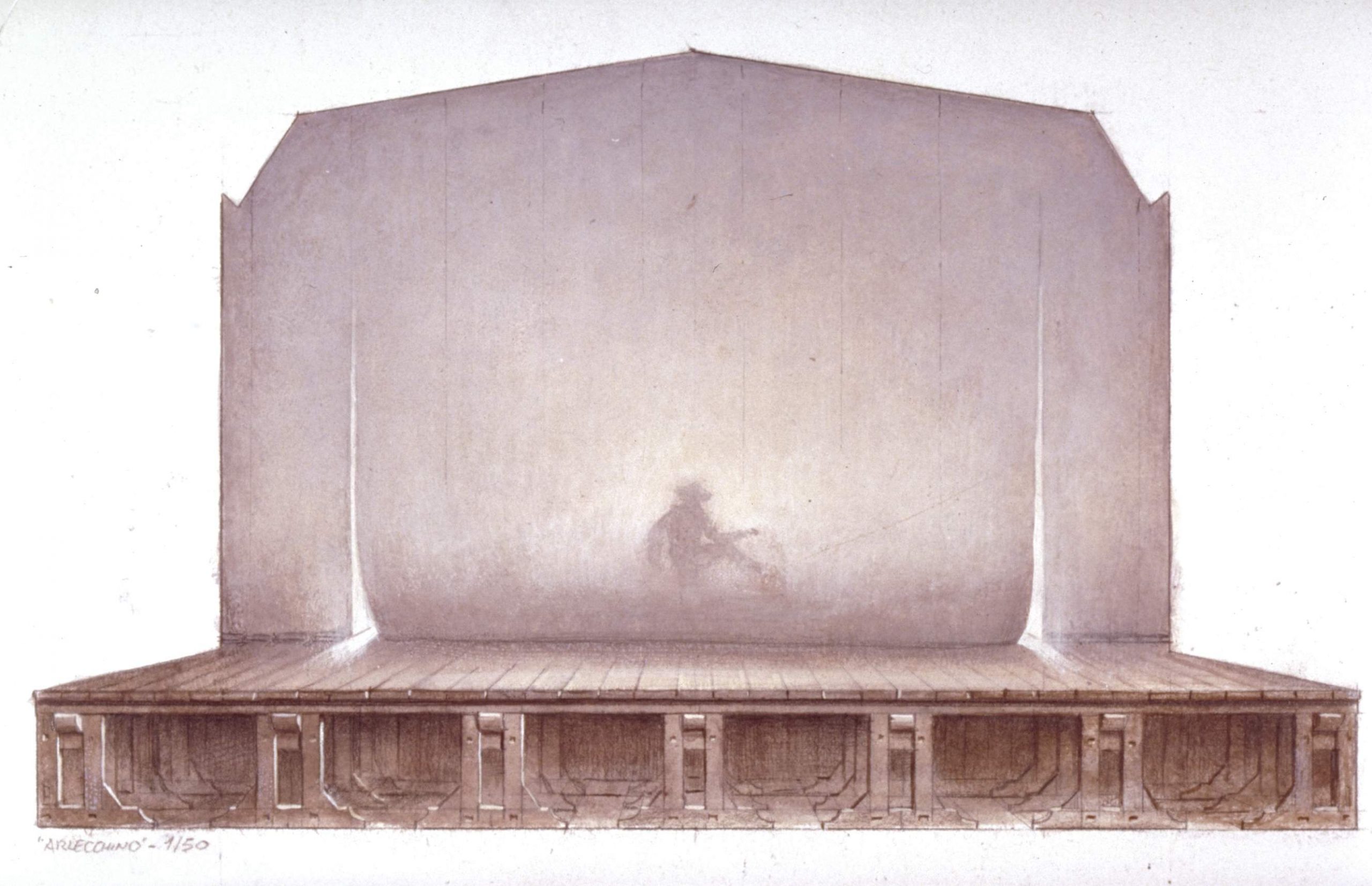

Per il resto, Arlecchino ha segnato un grande successo del Piccolo Teatro, ma ha anche avuto la sorte di arrestare, in certo qual modo, un altro possibile discorso sul tema della Commedia dell’Arte, che proprio con Arlecchino noi avevamo cercato di riscoprire. E che pochi altri – forse nessuno – hanno cercato veramente di portare avanti. Non è da escludere, dunque, che questo nostro addio all’Arlecchino ci spinga a riprendere un filo quasi interrotto perché tutto assorbito da un solo testo di Goldoni, quello cioè del lavoro iniziato con Il corvo di Gozzi e poi lasciato a lato per “necessità” teatrale. Per “successo”, perché nella mobilità dell’esperienza teatrale i successi, talvolta, diventano tirannici. Questo Arlecchino inizia al lume delle candele e finisce con le candele che si spengono, una per una. Non per il frutto di un’idea bizzarra di “regia”, ma per un fatto di vita, che appartiene alla realtà del lavoro quotidiano. Una sera, infatti, per caso, durante quella che noi chiamiamo “l’edizione dell’Odéon” di Parigi, proprio in quel teatro, nel corso dell’ultimo atto, si verificò un’interruzione di corrente. Il teatro rimase sprofondato nel buio. Buia la platea, buia la scena. Gli attori restarono perplessi ed anche impauriti, poi uno di loro ebbe l’idea di accendere una candela di un candelabro in scena. E, rapidamente, come se fosse concertato, essi cominciarono ad accenderne altre. Alcuni si spinsero nelle quinte, fin nei camerini, per cercare luce e tornarono e recitarono quello che doveva essere, quello che doveva essere recitato e portato a compimento davanti al pubblico, per il pubblico. Essi lo fecero, illuminandosi reciprocamente, in un gioco improvvisato e quasi disperato che ci commosse tutti.

Una sera, in un teatro del mondo, noi finimmo dunque questa commedia della gioia, finimmo tra le lacrime questa “cosa da ridere” e mai, credo mai, tutti coloro che c’erano, quella sera, sentirono più profondamente la gloria del teatro, il suo splendore contro tutto e tutti, nel buio della notte dell’uomo.

Addio vecchio Arlecchino, buongiorno a te, Arlecchino nuovo e a tutti gli Arlecchini che verranno nella vita di domani!

Su il sipario. Una volta di più.

Giorgio Strehler, Significati e ragioni di Arlecchino, dal programma di sala di Arlecchino servitore di due padroni per le celebrazioni del 40° anniversario della fondazione del Piccolo Teatro, 1987