A undici anni dalle Baruffe chiozzotte, va in scena Il campiello, l’ottavo incontro tra Strehler e l’amato Goldoni.

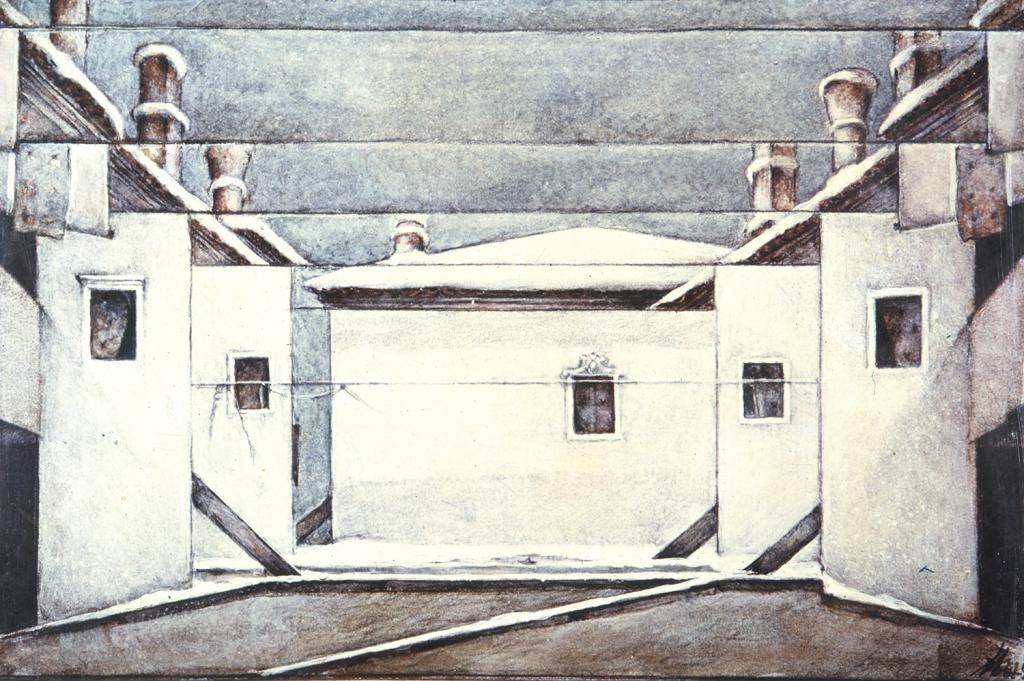

La scena di Luciano Damiani trascende ogni verismo bozzettistico per spingersi verso una naturalezza tutta teatrale, in cui le case affacciate sulla piccola piazza non sono altro che fruscianti quinte bianche, di carta, prolungate prospetticamente fino ad abbracciare e quasi coinvolgere la platea. Il bianco è il colore dominante di questo inverno veneziano, in cui la neve è ammucchiata al suolo, dipinta sulle facciate e pronta a scendere nel finale, mentre Gasparina recita il suo tenero addio a quel luogo carico di umanità e poesia.

Pur con estrema levità (complice la grazia musicale di un testo veneziano tutto in versi), lo spettacolo è denso di temi, affrontati dialetticamente: la povertà, il contrasto vecchi-giovani, il clan con le sue regole, la marginalizzazione del diverso.

Il campiello

1975. Prima edizione

Personaggi e interpreti

Gasparina Micaela Esdra

Catte Panchiana Anna Maestri

Lucietta Maddalena Crippa

Pasqua Polegana Didi Perego

Gnese Pamela Villoresi

Orsola Edda Valente

Zorzetto Bruno Zanin

Anzoletto Luigi Diberti

Il Cavaliere Achille Millo

Fabrizio Gianni Mantesi

Sansuga Elio Veller

Simone Giorgio Bertoli

Facchini Pierparide Tedeschi, Giovanni Vettorazzo

Scene e costumi di Luciano Damiani

Musiche di Fiorenzo Carpi

Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’Amato, Lamberto Puggelli

Movimenti mimici di Marise Flach

Testo di Carlo Goldoni

Regia di Giorgio Strehler

Milano, Piccolo Teatro, 30 maggio 1975

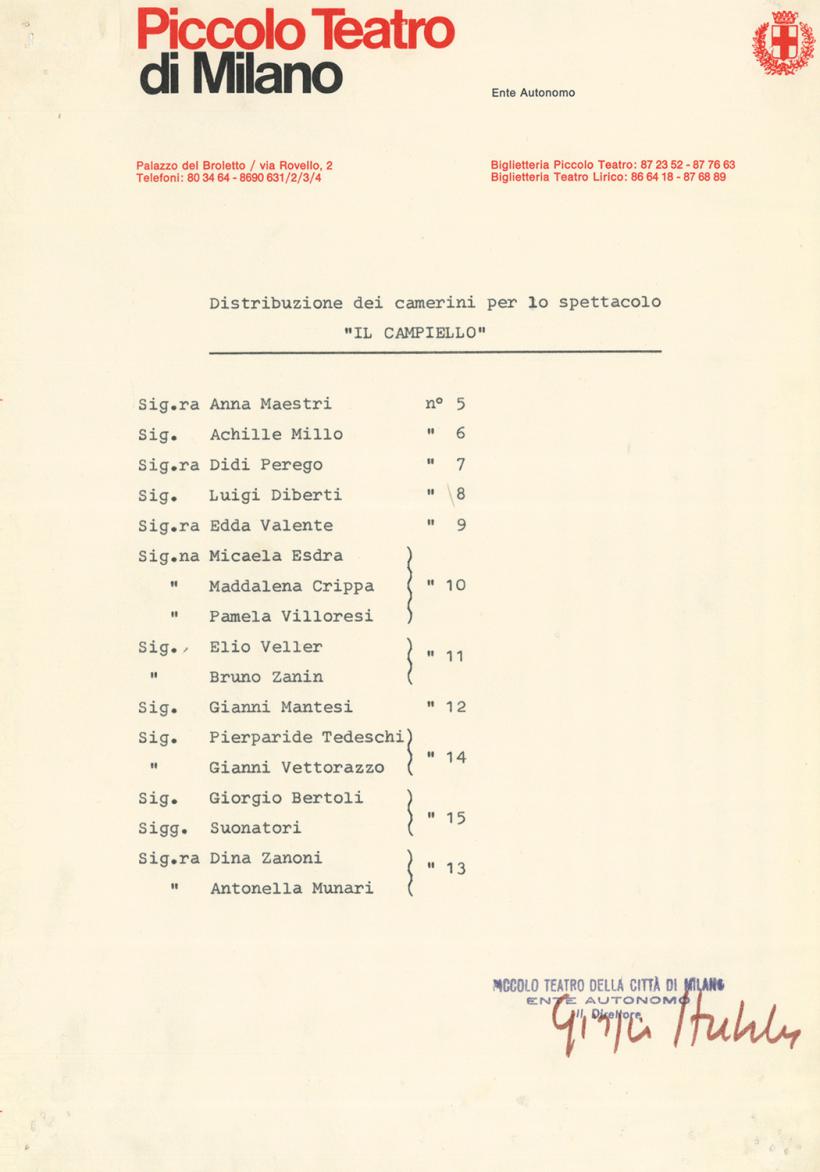

Riprese

- 1975

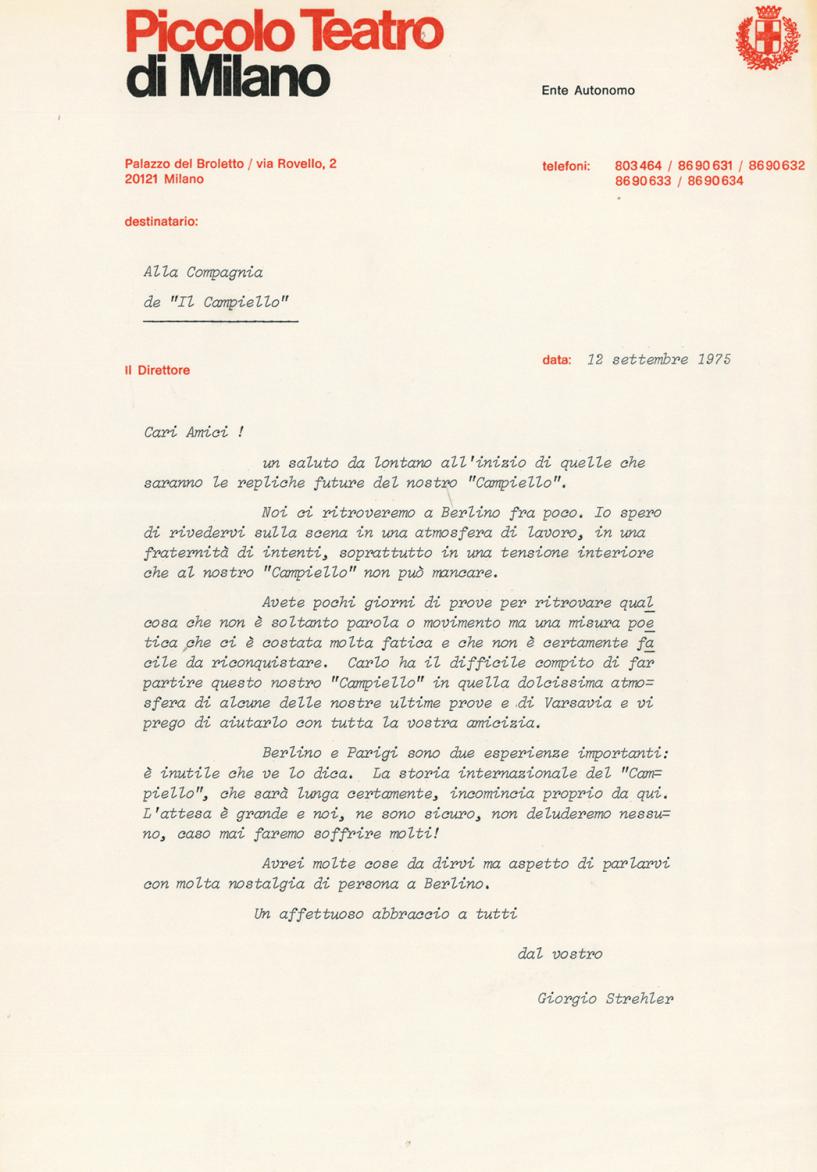

Lo spettacolo è ripreso a Varsavia, Berlino, Parigi, Pavia, Milano.

In alcune recite il ruolo di Pasqua Polegana è interpretato da Giuliana Pogliani; quello di Zorzetto da Giovanni Vettorazzo; quello di Orsola da Dina Zanoni; quello di Anzoletto da Giovanni Vettorazzo.- 1976-1977

Il campiello conclude la sua tournée, iniziata nel settembre ‘75, a Trieste. Nell’autunno 1976 torna a Milano con la seguente distribuzione:

Gasparina Micaela Esdra

Catte Panchiana Anna Maestri

Lucietta Maddalena Crippa

Pasqua Polegana Didi Perego

Gnese Antonella Munari

Orsola Edda Valente

Zorzetto Giovanni Vettorazzo

Anzoletto Giancarlo Maestri

Il Cavaliere Achille Millo

Fabrizio Gianni Mantesi

Sansuga Elio Veller

Simone Giorgio BertoliLo spettacolo è ripreso a Parigi, Mantova, Reggio Emilia e Genova.

Nel 1977 la tournée prosegue a Lecco, Bergamo, Ravenna, Ferrara, Prato, Roma, Mosca, Leningrado e Torino.

In alcune recite il ruolo di Zorzetto è interpretato da Bruno Zanin.

Strehler ne parla

- Alla ricerca della lingua di Goldoni

Il cast, eh? È un’operazione diabolica. La tradizione del teatro dialettale veneto è finita, inutile illudersi. Ma Goldoni bisogna pur recitarlo! E allora tiriamo fuori dal di dentro, almeno noi del Nord, l’accento lombardo-veneto. Se facessi una distribuzione convenzionale non ci sarebbero molti problemi, mi aiuterei con i trucchi: e io invece voglio che l’anagrafe sia rispettata. Farò in modo, come nelle Baruffe chiozzotte, che attori di provenienza diversa possano incontrarsi su di un terreno comune. Sono stato anche a Venezia qualche giorno, ma ho trovato ben poco: nessun elemento che mi abbia convinto e tutta un’aria un po’ casuale. La verità è che almeno due dialetti, il veneto e il napoletano, si dovrebbero insegnare nelle scuole di recitazione.

Riportato da Maurizio Porro, “Corriere della Sera”, 16 febbraio 1975

- Perché questo Campiello

21 gennaio 1975

Ma perché questo Campiello? È ancora la domanda di sempre che mi perseguita quando si avvera una “scelta”. Come se ogni scelta fosse soltanto razionale o soltanto “poetica”, di necessità interiore. Certo, per questo Campiello esiste, ad esempio, una necessità abbastanza chiara all’origine, e non è una circostanza di poesia.

So che è giusto, utile, necessario che questo spettacolo sia uno spettacolo di autore italiano, proprio guardando l’arco dei tre anni: c’è Čechov, c’è Brecht, c’è Shakespeare…

È giusto, utile, necessario (come necessario!) che si tratti di uno spettacolo “semplice” (!) cioè, almeno, con un numero limitato di attori e con pochi cambiamenti di scena: la situazione finanziaria del momento è terribile e le prospettive per il futuro estremamente incerte. È una specie di miracolo della volontà e della capacità della fantasia che il Piccolo continui a fare quello che fa, che abbia prodotto gli spettacoli che ha prodotto in questi anni e che io sia qui a incominciare un’altra cosa “straordinaria”, fuori dalla regola, dall’immobilismo, dalla stanchezza interiore, dalla sfiducia che tutti ci pervade. È proprio per la prospettiva futura, ecco, che si affaccia un’altra ragione utile e giusta e previdente: uno spettacolo che si possa portare nel mondo. Ecco alcuni motivi che hanno spinto al pensiero Goldoni. E poi, tanti anni che non affronto più Goldoni: dalle Baruffe chiozzotte.

Il mio discorso su Goldoni, che credo abbia portato qualcosa non al teatro italiano ma alla cultura italiana, si è arrestato molti anni fa alle Baruffe, come punta estrema di un itinerario. Altri hanno allestito tre commedie che io tante volte avevo annunciato, previsto, descritto: La casa nova, I rusteghi, Una delle ultime sere di carnovale. I rusteghi doveva seguire le Baruffe o precederle, ad esempio. In questo senso il chinarsi sul Campiello può certo essere una specie di passo indietro sul tema: Goldoni popolare. Si dice, infatti, che Il campiello possa essere una prova generale delle Baruffe. Persino quel Cavaliere può rassomigliare al Cogitore, ma ancora non sviluppato, non ancora intuito poeticamente.

Questo e altro.Dagli appunti di regia; pubblicati nel programma di sala de Il campiello, stagione 1974-75

- Questo piccolo grande poema plebeo!

25 gennaio 1975

Questa grande commedia plebea! Questo piccolo grande poema plebeo! C’è, nel terzo e nel quinto atto, una densità cifrata del linguaggio veneto, tenuto stretto, gergale, non divulgativo, veramente plebeo nella sua realtà di forza e che il verso solo esalta e fa squillare più alto, e che dovette certo fare impazzire Carlo Gozzi. Non a caso egli parla con disprezzo della Catte «che ha la gatta innamorata», mentre Goldoni la canta.

Gozzi – ed è, mi pare, la cosa più semplice per un inizio di critica goldoniana plausibile – aveva capito tutto di Goldoni, sul suo versante reazionario-aristocratico. E bisognerebbe partire da lì: dall’accusa al Goldoni di essere cantore delle plebi, del volgare, dello “sporchezzo”; di essere Goldoni privo di gusto, che copia il “vero” plebeo, e nel cui teatro il novanta per cento dei nobili fa brutta figura o peggio; partire dall’accusa a Goldoni di pericolosità sociale, distruttiva nei rapporti della Repubblica e dei suoi costumi; dall’accusa di essere uomo che lavora per guadagnare. Goldoni fa arte, fa teatro per vivere, per mestiere, come un “vile artigiano”, falegname o altro! Tali, tutto sommato, le accuse più vere e più pericolose (dal punto di vista veramente politico, con tutti i suoi addentellati di poteri pubblici e di pericoli pubblici); e colpiscono esattamente, da destra, nel segno. Faceva bene Goldoni ad averne paura. Fa meraviglia che tanto si sia e si stia ancora almanaccando per definire il profilo plausibile di Goldoni senza tenere conto della sua realtà storica. Il campiello, non meno delle Baruffe poi, delle Massere e delle Donne gelose, ma con più forza, più compattezza di tutte queste, Baruffe comprese, è commedia popolare in senso profondo, non solo per il colore popolare o per i suoi protagonisti popolari: lo è senza risparmio, lo è decisamente, audacemente, violentemente…Dagli appunti di regia; pubblicati nel programma di sala de Il campiello, stagione 1974-75

- Un clan dalle regole molto severe

3 febbraio 1975

…Intorno a tutto, il clan grande e diverso dei popolani: madri e figlie. È un clan terribilmente unito e severo nel suo rituale, e qui la grande analisi tentata dal Goldoni quasi lungo tutta la sua vita aggiunge toni, note e chiarezze inconsuete. Proprio nella sua parsimonia, il mondo chiuso del campiello appare come un qualcosa di ancora compatto, con il quale si deve fare i conti. Altro che le belle baruffe degli allegri pescatori chioggiotti con il berretto folcloristico, che tanto fanno ridere con le loro liti e grida! Altro che il popolo semisottoproletario, con accenni piccolo-borghesi del campiello, che ugualmente fanno ridere con le loro inutili gelosie e la loro vita carnevalesca e folcloristica! Nel campiello il colore non c’è o quasi; neanche le barche, neanche l’arrivo della tartana, niente: in questo senso Il campiello è ancora più parco di suoni e di colore delle Baruffe. Il campiello nella sua levità, severo, senza concessioni…

17 febbraio 1975

Il campiello, oltre che storia dei rapporti tra gli abitanti del campiello, è la storia di un difficile rapporto tra un gruppo sociale ed etnico e un altro. Da una parte il campiello-Venezia-popolo, dall’altra parte gli stranieri: napoletani, nobili o seminobili, borghesi. Soltanto il Joly [Jacques, studioso di Goldoni, ndr] ha individuato una parte di questo stato dialettico, ma probabilmente per ragioni di lingua non poteva percepire più a fondo il problema più vasto. In questo rapporto, alla fine, vincono i popolani: quel povero campiello è il loro mondo e resta loro. La casa vuota di Fabrizio e Gasparina sarà occupata da una nuova futura coppia – Agnese e Zorzetto – e l’ordine costituito sarà nuovamente pacificato. Nella locanda, il luogo estraneo, potranno arrivare gli altri: ma per poco, in modo precario, forse per carnevale oggi, e d’estate per il turismo. Ma il clan è salvo e resta a guardia del campiello. Fino a quando? Ovviamente ciò che il clan respinge è il corpo estraneo che può turbare l’equilibrio, mettere in forse la sopravvivenza del gruppo, o per lo meno crearvi difficoltà. Ma qui nel campiello, a parte Gasparina che “disturba” realmente, gli altri – Cavaliere in testa – non sono da accettare completamente per una ragione meno logica. Non c’è pericolo reale (potrebbe esserlo il corteggiamento discreto del Cavaliere verso le ragazze?) ma pericolo virtuale. E c’è la differenza di classe, e linguistica, quasi di costume. È chiaro che il clan agisce qui in fase “conservativa”. Non ama scambi eterogenei tra i gruppi, ma scambi all’interno del gruppo, secondo leggi e rituali ben precisi. Il clan agisce in inconscia autodifesa contro tutto quello che è nuovo o diverso: non assimila, o per lo meno non vuole mostrarlo. Il fatto è che il campiello-clan è un organismo organizzato e autosufficiente anche se estremamente precario e straordinario.

È necessario a questo punto procedere nell’analisi del clan e indagare perché è precario e straordinario. Innanzitutto, le famiglie. Queste famiglie sono monche: a tutte manca la figura paterna. Delle tre famiglie presenti esistono solo madri, due figlie e un figlio. E i padri? Perché sono assenti? Perché sono tutti morti? Perché di loro si parla come di cosa remota, anche se un poco rimpianta e criticata? È questa una delle caratteristiche più straordinarie e meno spiegabili del Campiello.

…E qui appare la seconda divisione del campiello, dando per scontato il grosso enigma del matriarcato: il campiello ha due tipi di abitanti: vecchi e giovani. E per i giovani il campiello si erge repressivo, su una base ritualistica pronunciatissima.

È un clan con regole molto severe. Le giovani non possono stare in strada, devono stare su, alla finestra. La strada è la libertà, la permissività. Così, i due piani plastici della “scena-campiello” sono chiaramente definiti nello spazio. La piazzetta appare come il luogo “posseduto” dalle madri e dagli uomini, anche se giovani: luogo di incontri, di scontri e di giochi, vita socializzata, occasione di colloquio anche intimo. La casa in sé appare come il possesso personalizzato e privato delle singole famiglie. La finestra, e il balcone o l’altana, il luogo naturale di evasione relativa delle figlie, delle giovani. Nell’insieme il clan, composto di tanti piccoli clan, è il signore della piazzetta e non ammette eccessive intrusioni di “estranei”. Talvolta li accetta, come incidenti di breve durata. Questa società bene organizzata, anche se su temi quasi tribali, su una ritualità poco elastica, ha un suo ritmo, e le sue leggi, i suoi “costumi”, la sua “moralità”. Per questo le giovani femmine hanno la proibizione di uscire di casa da sole: possono solo stare “su” alle finestre, parlare tra loro, parlare anche al campiello, ai maschi che stanno “giù”, ma non hanno il diritto di scendere, di uscire, di socializzare nel campiello, se non accompagnate dalle madri o dai parenti stretti (lo zio).

Tutt’al più è concesso che una giovane esca di casa per correre “su” nella casa di un’altra, dove c’è la madre. Ma anche questo con timore e raramente. Esempio limite è il dialogo tra Lucietta e Gnese, la quale a un certo punto regala un fiore all’altra. Le due case sono lontane, c’è di mezzo la piazzetta, e le due ragazze non sanno come fare per scambiarsi il fiore. Soprattutto la più giovane – Gnese – non può risolversi a portarlo all’amica-nemica. Lucietta, forse un poco più anziana, potrebbe tentare di scendere per salire a prenderlo, ma preferisce ricorrere a un maschio – Zorzetto – che può agire liberamente nella piazzetta. Si propone a Gnese di gettarlo. Gnese rifiuta, perché quel fiore le costa lavoro e fatica: è un oggetto prezioso, non si getta e non si sporca. Il giovane propone di salire lui su da lei. Ma anche questo è impossibile, poiché se alle giovani non è concesso scendere in piazza, ai giovani non è concesso salire nelle case dove ci sono le ragazze. Perché questo avvenga ci deve essere il permesso della madre e la sua presenza. Allora ci si risolve a farlo scendere, questo fiore quasi simbolo, in un cestino con la corda, affinché il giovane lo prenda e lo porti a Lucietta. Per darlo a Lucietta, il giovane dovrà indubbiamente salire da lei, ma in casa c’è la madre. Gnese invece era sola poiché sua madre era salita da un’altra madre nella casa contigua.

Questa esemplificazione della complicazione e della presenza dei tabù sociali del campiello è tipica e costituisce uno dei motivi fondamentali della commedia. Si tratta di cose “importanti” che a noi, pubblico contemporaneo, non sembrano tali. Ma nel contesto storico lo sono e non debbono essere sottovalutate: una grande baruffa nasce perché una ragazza è discesa o è salita o un giovane ha parlato troppo a lungo o è andato in casa di una ragazza, magari per vendere qualcosa. È che l’ordine raggiunto dal clan deve essere osservato e ogni sua rottura rappresenta un pericolo per la sopravvivenza dello stesso…Dagli appunti di regia; pubblicati nel programma di sala de Il campiello, stagione 1974-75

- Il Cavaliere e Gasparina: un incontro-scontro

19 febbraio 1975

Il Cavaliere napoletano a Venezia, nel campiello che egli indaga, ama e vuole fare un poco suo, incontra una ragazza – Gasparina – che parla in modo strano, “caricato”, dice Goldoni: la zeta al posto della esse.

Ma, a parte questo, è una ragazza che non vuole accettare il campiello come entità sociale, come stato di fatto. Lo contesta da destra, stupidamente si potrebbe dire, con il sogno fisso dell’altra classe, dei signori, dei nobili. Tenta, a modo suo, un distacco dal campiello al quale appartiene, cioè dal mondo plebeo. L’incontro tra i due – uno l’esterno che vuole inserirsi, l’altra che vuole staccarsi dal clan al quale appartiene; lui napoletano che non intende la lingua veneta, con strana pronunzia affettata, lei che non intende il toscano (o il napoletano a cadenza del Cavaliere) – è un incontro-scontro che non può non risolversi in qualche rapporto più preciso, amore a parte. Alla fine, il Cavaliere – che concluso il carnevale “deve” andar via – non può che andar via con Gasparina, che vuole da “sempre” andar via. Ma non prima di avere scoperto che anche Gasparina è mezza nobile, figlia di un nobile e di una straccivendola, proprio come il nobile è figlio di un nobile e di una popolana: «Sono così ancor io!» dice.

La coppia si costituisce su molti interrogativi: quale sarà la vita di questi due? Comunque, è certo che il Cavaliere dovrà cedere un poco della sua simpatia popolare, e Gasparina della sua incapacità di accettare “il popolo”: «zte zporche». E difatti Goldoni lo fa capire con un tocco evidentissimo: con l’improvviso intenerimento del personaggio antipatico alla fine del quinto atto, nel congedo, nell’addio a Venezia, al campiello. Nell’attimo di lasciarlo, Gasparina “sente” che è un momento serio, e scopre quasi, con poche parole, la “dolcezza” di quel mondo che rifiutava. Ora che lo vede – si può dire – già un po’ a distanza, ora che la sua mania di nobiltà (psicanalisi compresa, complessi di inferiorità e di solitudine compresi) è un poco sazia, ora che è quasi fuori, altrove: «Venezia cara, Venezia mia», addio a tutti, addio al campiello, cose e persone, lasciando giustamente sospeso un giudizio che positivo sarebbe stato veramente troppo subitaneo e convenzionale: «No dirò che ti zii brutto né bello…».Altra invenzione: Gasparina non ha né padre né madre. Vive con uno zio. Questo zio è napoletano. Anche lui è uno straniero, venuto da poco, un Cavaliere, venuto da pochissimo, una giovane nata nel campiello, ma già diversa, mezza nobile e mezza no, mezza veneziana e mezza napoletana per parte di padre. Il Cavaliere un poco scioperato, per amore di curiosità, non certo per “vizio”; di vizio non c’è traccia nel Campiello, e Dio sa se Goldoni era capace di esporre i “vizi” quando gli occorrevano! Non c’è perché Goldoni non lo voleva, voleva che le motivazioni del Cavaliere fossero più vaghe e profonde: non smania per il gioco, ad esempio. Però… «Non mi parlate di malinconia!», dice con fraseggiare tipicamente napoletano il Cavaliere a Fabrizio, l’altro napoletano.

Dagli appunti di regia; pubblicati nel programma di sala de Il campiello, stagione 1974-75

- Il clan del campiello e “gli altri”

4 marzo 1975

Per due volte, a distanza di anni, Goldoni mette in scena uno degli altri a contatto con il popolo, direttamente. Qui il Cavaliere, nelle Baruffe il Cogitore, lui stesso vent’anni e più prima, quindi con un’intensità e densità biografica misteriosa che carica di infinite risonanze il personaggio. Quanto nelle Baruffe ci sia di “diario”, di essere umano e privato, di classe, pochi l’hanno sottolineato; e quanto struggente e originale sia tale idea, molti lo ignorano. Resta comunque questo straordinario “documento” per vagliare la posizione umana, sociale, artistica di Goldoni alla vigilia della sua partenza per Parigi. E, a mio avviso, non se ne può prescindere. È certo un fallimento, o più che un fallimento gridato, una tacita rinuncia in punta di piedi: «Sti siori dalla perucca co nualtri pescaori no i ghe sta ben…» e così via. Anche qui un tentativo d’inserimento, più attraverso il corteggiamento che attraverso “la carica”. Ma l’uno e l’altra visti come tentativo di “essere con”, anche qui l’impossibilità di accettarsi fino in fondo. Le classi restano divise, il gioco si chiude tra la gente della stessa “razza”. Nel Campiello lo stesso tema è sfiorato con chiarezza, anche se con minore o diversa profondità, dal Cavaliere napoletano. Che non è Goldoni giovane, che non porta memorie, che non ha alcuna carica per essere lì, bensì attitudine umanamente democratica, curiosa e amorosa verso la vita del campiello e dei suoi abitanti, per vivervi dichiarando: «Nol cambierei con un palazzo augusto: – ci ho con gente simil tutto il mio gusto». Il campiello è una specie di rifugio nel tempo del carnevale, per questo “nobile” fuggito dalla patria, che ha viaggiato per tre anni a occhi aperti, più che scialacquando non facendo conto del denaro. E vuole intorno allegria e visi sereni. Per lui: «Non parlatemi di malinconia, domani si vedrà, è carnevale». Vuole farli come può lui, questi visi sorridenti; con discrezione, ma entrarvi. Il mondo plebeo non lo assimila; e come potrebbe, se non in una commedia a tesi, finta, fuori della storia? Ma non lo scaccia nemmeno; lo accetta quasi; lo sta già accettando come presenza, e perde, a poco a poco, i toni di un rispetto ritualistico. Non è dei loro, alloggia in una locanda, ma può stare con loro: un poco burlato, un poco anche sfruttato (una cena finalmente vera e abbondante), e infine inserito come “compare”, con diritti e doveri, nel matrimonio che si celebrerà. Questa è stata la conquista umana del Cavaliere, a poco a poco, attraverso il suo muoversi nel campiello, il suo non capire, il suo sorridere, il suo corteggiare le ragazze perché è giusto che sia così, ma senza superbia, non al di sopra, ma alla pari. Diventa un personaggio a suo modo amato, anche se sempre tenuto a distanza e talvolta oggetto di scherzo. Scherzo che il Cavaliere accoglie sorridendo e talvolta sorridendo in rima: «Amico, di star con voi non me ne importa un fico». Questo Cavaliere senza parrucca, che tiene in tasca come un berretto, questo Cavaliere che va nel campiello, in terra straniera, e si diverte di coloro che intorno esistono in quanto “casi umani”, gente che parla, ride, ama, grida e canta perché vera, è una straordinaria figura irripetibile per Goldoni, e che non ha riscontro nel suo teatro. Ma ecco un altro tocco incredibile: questo strano Cavaliere democratico è anche lui di padre nobile e di madre plebea. «Anch’io» dice «sono così». E poi l’ultimo: è napoletano. Mi sembra che questo problema non sia stato assolutamente toccato, né dalla critica né dalle precedenti edizioni teatrali; o io almeno non ne sono a conoscenza. L’estraneità etnica e linguistica del Cavaliere è fondamentale per lo svolgimento del lavoro.

Il Cavaliere scopre Venezia per la prima volta: «Siete mai stato in Venezia prima?»; «No» risponde lui «è la prima volta». Però d’altra parte – ed ecco l’originalità personale – è anche straniero: non è un ragazzo estatico, e soprattutto non è costretto a essere lì perché coadiutore del cancelliere criminale, quindi con incarico ufficiale, ed egemone. È lì per libera scelta, perché gli piace quel paese, quel popolo, quella piazzetta, e perché in quell’ultimo carnevale preferisce far fuori gli ultimi soldini in quel luogo: «Oh, son pure obbligato – a chi un sì bell’alloggio m’ha trovato».

E s’inserisce nelle baruffe, negli amori; liti e gelosie degli abitanti del campiello, per “divertimento”, perché così gli piace, perché – dice – lì sta bene. E, si presuppone, lì più che altrove. Tutto questo non appartiene alle Baruffe; questo è autonomo. Cosicché i due personaggi, le due situazioni sono legate allo stesso tema fondamentale: “rapporti possibili-impossibili tra comunità popolare e gli altri”, ma con diverse sfumature, accenti, posizioni e caratteri. Il Cavaliere non ha in questo senso nulla a che fare con il Cogitore; non è una ripetizione, ma una autonoma invenzione su un unico tema di fondo. Non è difficile pensare che proprio questo tema appaia a Goldoni con questo accento nel 1756, e lo accompagni fino alla fine. Prima aveva suoni diversi, ma è riscontrabile, ad esempio, anche nella Putta onorata. Solo che lì non è un inserimento, ma la contrapposizione dura o il tentativo di “violenza” di un membro della classe egemone sulla “giovine” della classe egemonizzata.8 marzo

Fabrizio, lo zio napoletano trasferitosi da poco a Venezia, appare come un intellettuale: studia sempre, legge sempre, e impazzisce per il rumore e le grida dei campiellanti. Il popolo del campiello lo disturba: probabilmente non li capisce bene, i loro suoni gli sono estranei. Sapremo poi, con un colpo di scena eccezionalmente ironico, che questo “intellettuale” ricco che rimprovera il cavaliere napoletano povero e nobile per aver buttato via il danaro dalla finestra, che anche lui era ricco una volta, e poi si è rovinato, e poi di colpo si è ricostruito la fortuna: con una vincita straordinaria al gioco del lotto. Talché l’intellettuale estraneo appare improvvisamente anche lui come un improvvido e forse inveterato giocatore del lotto; forse i suoi libri intellettuali sono libri che trattano questo argomento, ed egli studia (e non fa altro) una maniera per vincere ancora. Fabrizio non fa altro che leggere e arrabbiarsi, e il Cavaliere lo scopre nella sua realtà, che Fabrizio accetta naturalmente.

La ragazza, figlia a metà di nobili e plebei, è indubbiamente popolana e veneta, ma non del tutto: alla sua classe vuole sfuggire, e anche al suo linguaggio: denota curiosità vivace ma superficiale alle cose, all’arte, alla classe egemone; nel suo negativo ha alcuni accenti positivi. Direi che non è rassegnata: è inquieta, anche se per motivi sbagliati, vuole essere di più, vuole sapere di più. Il positivo-negativo di Gasparina è uno dei caratteri più complessi di Goldoni: il popolare rinnegato; e si apre in lei una problematica sui caratteri profondi, su padri e madri, sull’ambiente familiare, sulla condizione femminile. La superficiale Gasparina, semi-napoletana e semi-popolana che non vuole esserlo, è un carattere non solo “ridicolo”, ma in certi punti quasi straziante, certamente toccante, e il suo “vizio” è pieno di ombre, di ritrosie e di coraggi, di incertezze e stupidità, ma anche di slanci trattenuti, sogni legittimi, capacità di oltrepassarsi.

Il Cavaliere è di passaggio, come un turista curioso e innamorato. Sta lì negli ultimi giorni di un carnevale che non arriva mai al campiello, talché egli lo ricrea da sé con inviti a pranzo, orchestrina e vino, poiché il carnevale non oltrepasserebbe mai queste povere mura, dove c’è poco sole e tanta neve, e povertà estrema e tanta indigenza. Ma tutto ciò che vede e tocca, egli lo trova giusto, positivo, interessante e amorevole. Non è la curiosità del ricco per la povertà: è moto semplice dell’animo, un poco “labile” ma generoso, nel quale forse il “mezzo plebeo” della sua nascita gioca un ruolo quasi inconscio.14 marzo

Nel Campiello non è mostrata la “permissività” della classe egemone, che sola potrebbe far riscontro alla severità della classe egemonizzata. Ma noi sentiamo che la regola del mondo dei poveri ha sì, da una parte, una certa misura e ristrettezza, ma anche una sua chiarezza, una serie di principi di comportamento che lo presentano come un mondo ancora compatto, non disgregato, solidale e regolato e autoregolato con antica saggezza.

Dagli appunti di regia; pubblicati nel programma di sala de Il campiello, stagione 1974-75

- Si fa Il campiello perché ne abbiamo tutti bisogno

1° maggio 1975

Rileggo queste prime note incomplete e mi viene da pensare come chiaramente i grandi poeti di teatro, con i loro grandi testi, si facciano scegliere da sé, attraverso una misteriosa costrizione di cui noi interpreti diamo giustificazioni “logiche” perché non vogliamo accettare quasi l’idea di essere scelti. Vogliamo orgogliosamente essere noi “interpreti” a decidere.

Ma la realtà, che Jouvet ha descritto così bene in certe sue pagine lancinanti, è questa: a un certo punto, nel materiale talvolta enorme di “cose di teatro” che il teatrante porta con sé nel tempo – testi, personaggi, idee, persino solo titoli o suoni –, qualcosa si propone con violenza dolce. (Il viaggio-apparizione dei sei personaggi a Pirandello è un esempio raccontato!). E allora, nonostante talvolta resistenze consce e inconsce, il vero interprete, sempre pronto a cedere a questa violenza perché tale è la sua condizione di umano strumento, finisce per acconsentire: senza sapere bene il perché.

Così fu per la scelta del Lear, un qualche cosa che da sempre io avevo rifiutato, contro il quale avevo combattuto, anche per paura, per un enorme rispetto per questa poesia così difficile, troppo difficile. Così per Il campiello di Goldoni.

La verità, oggi, alla fine quasi delle prove, è che questo testo è straordinario, è irripetibile e ricchissimo, è tenero in un amore per il popolo povero e senza carnevali in un giorno di carnevale, è pieno di rapporti nuovi tra i personaggi, è pieno di una grandissima umanità e stilisticamente è un esempio irripetuto – mi pare – di scrittura. Cioè, è un’opera d’arte che io ero pronto – maturo? – a fare. È un qualcosa che doveva essere comunicato al pubblico in colloquio amorevole.

Tutto il resto sono apposizioni o giustificazioni quasi inutili. Si fa Il campiello perché ne abbiamo tutti bisogno, anche se non parla dei nostri problemi quotidiani o della nostra lotta per costruire un mondo migliore o altro. Ne abbiamo bisogno nella sua misura di tenerezza su un mondo minore, sulla sua realtà di vita in un certo momento della storia, ieri come oggi, perché senza questa tenerezza viva ogni azione “politica” giocata su un versante popolare non è niente.

Anche una rivoluzione, senza amore, è solo violenza e nasconde gli agguati dell’orrore.Dagli appunti di regia; pubblicati nel programma di sala de Il campiello, stagione 1974-75

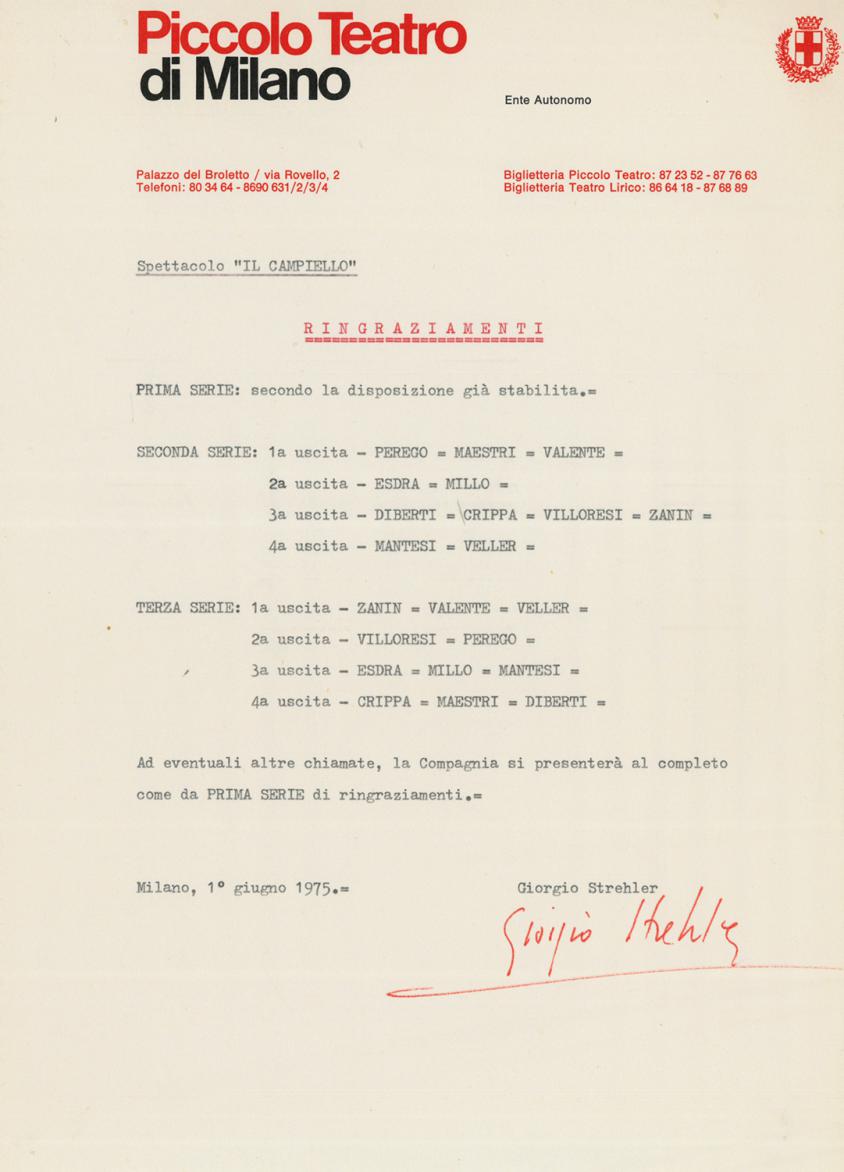

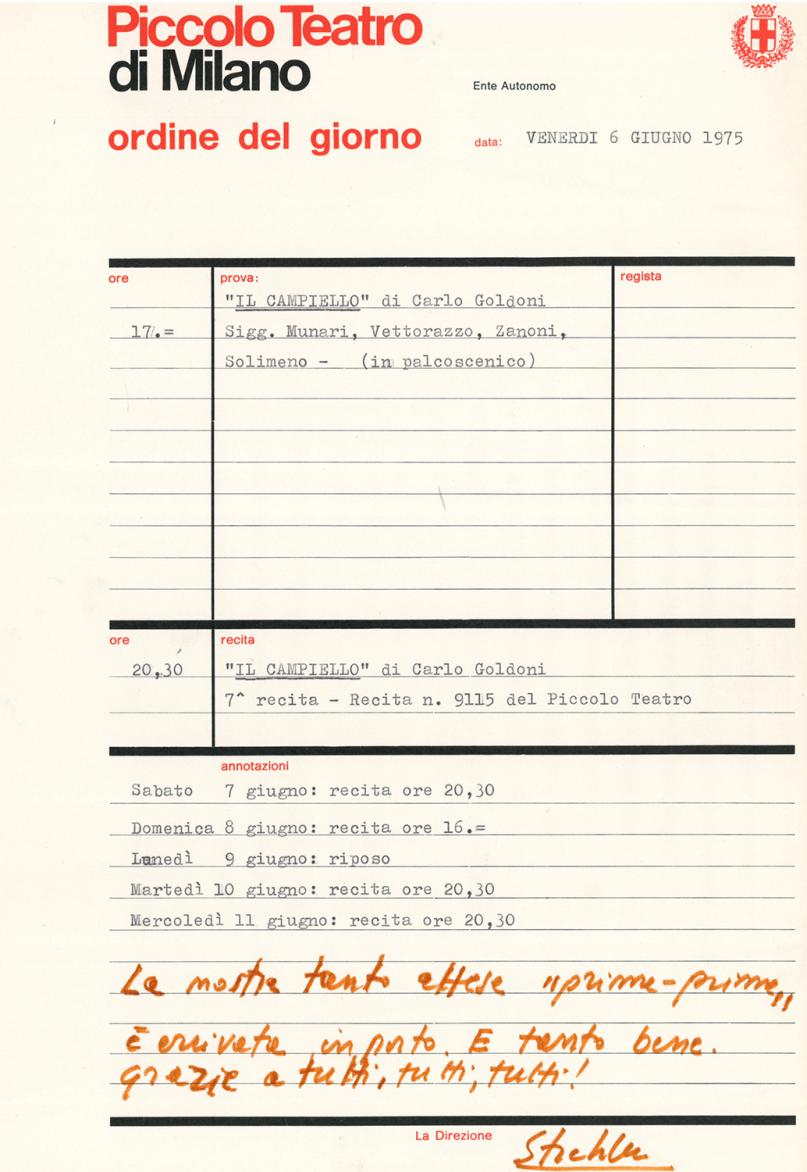

- Siate leggeri nella gravità

Cari amici!

Prima che il nostro lavoro si concluda davanti al pubblico, voglio abbracciarvi tutti, fraternamente, e non “dirvi” ma “dirci” reciprocamente grazie per come abbiamo saputo stare insieme durante questi cinquanta giorni molto duri ma anche esaltanti e, soprattutto, pieni di calore. Abbiamo fatto un “lavoro di teatro” con coscienza professionale assoluta (in un mondo in cui quasi si vuole disprezzare questo sentimento del mestiere collettivo, che è invece il fondamento umano del teatro), con severità e talvolta anche con abbandono. Dico “talvolta”, mentre avrei voluto scrivere “quasi sempre”. Forse questo è l’unico appunto “generale” che io oggi posso ancora farvi (al di là e al di qua di quel lavoro critico di approfondimento, di chiarezza, che non è mai finito, non per “spirito di perfezionismo”, ma per “spirito scientifico” di ricerca senza un punto fermo, mai!). Spesso applicate il vostro senso storico, la vostra coscienza sociale, la vostra tensione di interpreti “di oggi”, persino il vostro amore per il nostro (perché è nostro) spettacolo, in una direzione diversa. Vorrei dire: in una direzione “sentita”, quasi “contro” qualcuno, gli altri ad esempio, che non si vedono ma che stanno “sopra” al piccolo Campiello umano che rappresentiamo. Così molti momenti, esatti, credibili, diventano contratti, nervosi, aspri. Questo Campiello, miei cari, non è un “divertimento sul popolo”, non è una “farsa popolaresca”, non è un “contrappunto musicale”, ma è un’avventura popolare, di un mondo popolare, vista e colta con grande tenerezza, amorevolmente e, dove occorre, anche un poco ironicamente, con un distacco mai però negativo, sempre partecipe. Sotto questo profilo, una volta conquistata questa dimensione amorosa, allora può e deve nascere anche il riso, può fiorire lo scherzo, accendersi la baruffa, mettersi in moto il meccanismo degli equivoci e il gioco dei caratteri, coi loro piccoli vizi, con le loro manie, il loro disegno psicologico.

Possono chiarirsi i rapporti tra questo piccolo mondo plebeo e gli “altri”: il cavaliere un poco stordito e straniero e incosciente, ma umanamente curioso e fondamentalmente “semplice” nel cuore. Insomma, tutto può trovare la sua giusta prospettiva. Ma sempre dal versante “positivo”. Solo attraverso l’adesione, tenera, di noi interpreti a queste “persone” piccole e buffe talvolta, ma vere e solidali e pulite “dentro”, in un grande mondo freddo e ostile, dove «non se magna ben, né ogni dì», persone umane che conservano calore e un certo tipo di bontà di fondo, ruvida spesso, si può raggiungere il punto fondamentale dell’interpretazione de Il campiello e il suo punto di accensione.

Brecht ci raccomandava spesso, in altre occasioni evidentemente: «siate leggeri nella gravità di ciò che si dice, semplici nella complessità». Ed era ed è una cosa difficilissima. Perché anche la tenerezza talvolta può deviare nel sentimentale, nel morbido, e Il campiello non è “sentimentale” né “morbido”. Il suo humus popolare è roccioso e forte.

Bisogna trovare la giusta leggerezza, il giusto amore, la giusta tenerezza, la giusta scioltezza, per portare davanti al pubblico una realtà profonda e non superficiale; non un gioco, ma una grande avventura di poesia popolare, che attraverso un piccolo brivido del cuore faccia nascere una dolce attitudine verso la vita di questo poverissimo campiello di un tempo, che riassume in sé tanti o tutti i campielli di ieri e di oggi.

Ancora un saluto affettuoso a tutti, proprio tutti e… via la Venturina!Il vostro

GiorgioLettera alla compagnia del Campiello, 18 maggio 1975 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- Le ragioni del Campiello

Le ragioni del Campiello sono molte. Dal fatto che mi si è ripresentata con forza l’esigenza di riportare Goldoni nel cartellone del Piccolo dopo undici anni, a ragioni di studio, che mi hanno fatto individuare una complessità di temi artistici e “ideologici” fin qui del tutto trascurata da studiosi e registi.

C’è una linea, che mi accompagna da sempre, di affermazione della necessità che il teatro sappia parlare agli uomini dei loro problemi e sentimenti e inquietudini. Che sappia farlo sempre in riferimento alla realtà, alla storia, alla società, alle ideologie: ma con i suoi mezzi, quelli della poesia, che è ricerca e insieme risultato di verità umana e artistica. Gli appunti che ho scritto per il programma del Campiello si chiudono con una frase che voglio ripetere: anche una rivoluzione, senza amore, è solo violenza e nasconde gli agguati dell’orrore.

Questo spettacolo nasce anche da una necessità brutalmente economica, data dalla situazione finanziaria attuale che è terribile anche per il Piccolo e presenta, per il futuro, prospettive estremamente incerte. Da una parte, allora, fare uno spettacolo “semplice”, almeno dal punto di vista del numero limitato di attori e dei cambiamenti di scena: e quindi anche di costi limitati. Dall’altra, fare uno spettacolo che si possa portare nel mondo, cosa che il nome di Goldoni ci assicura.Intervista di Pasquale Guadagnolo, “Giornale della Lombardia”, giugno 1975

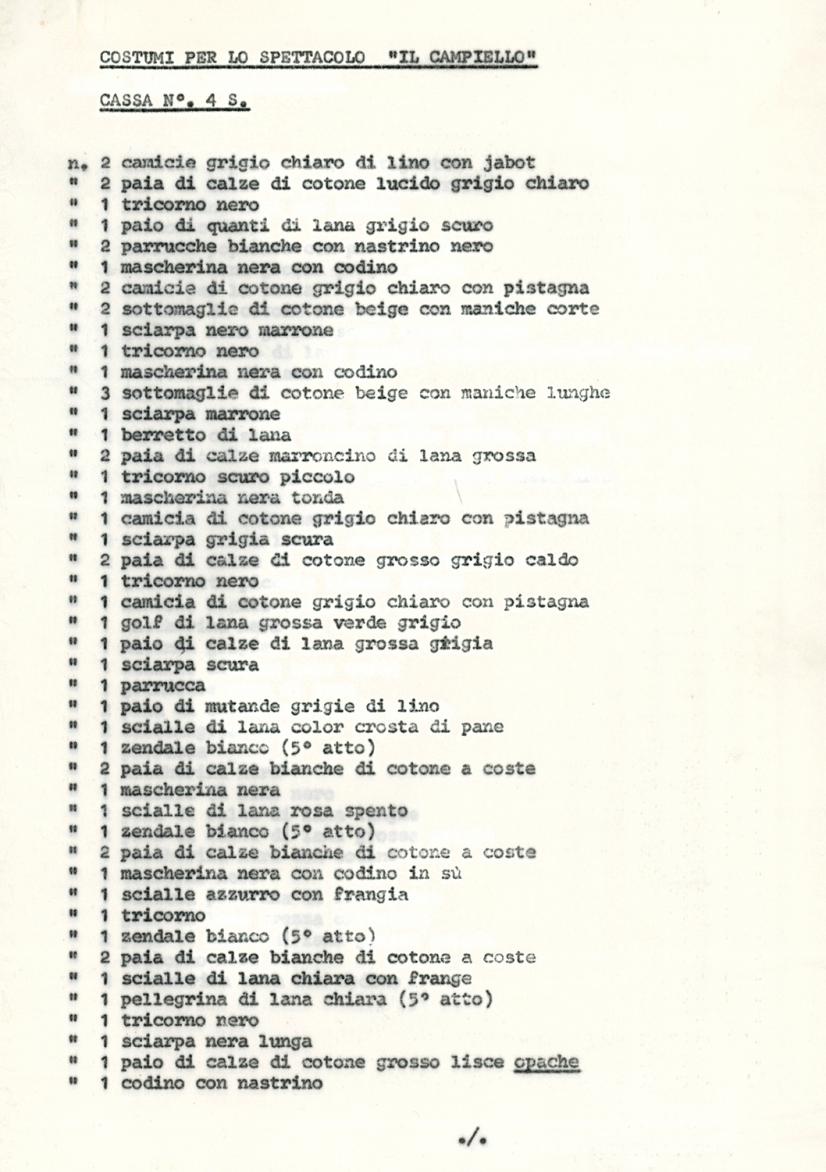

Bozzetti e figurini

Bozzetto di Luciano Damiani - Archivio Piccolo Teatro di Milano

Fotografie

In tournée

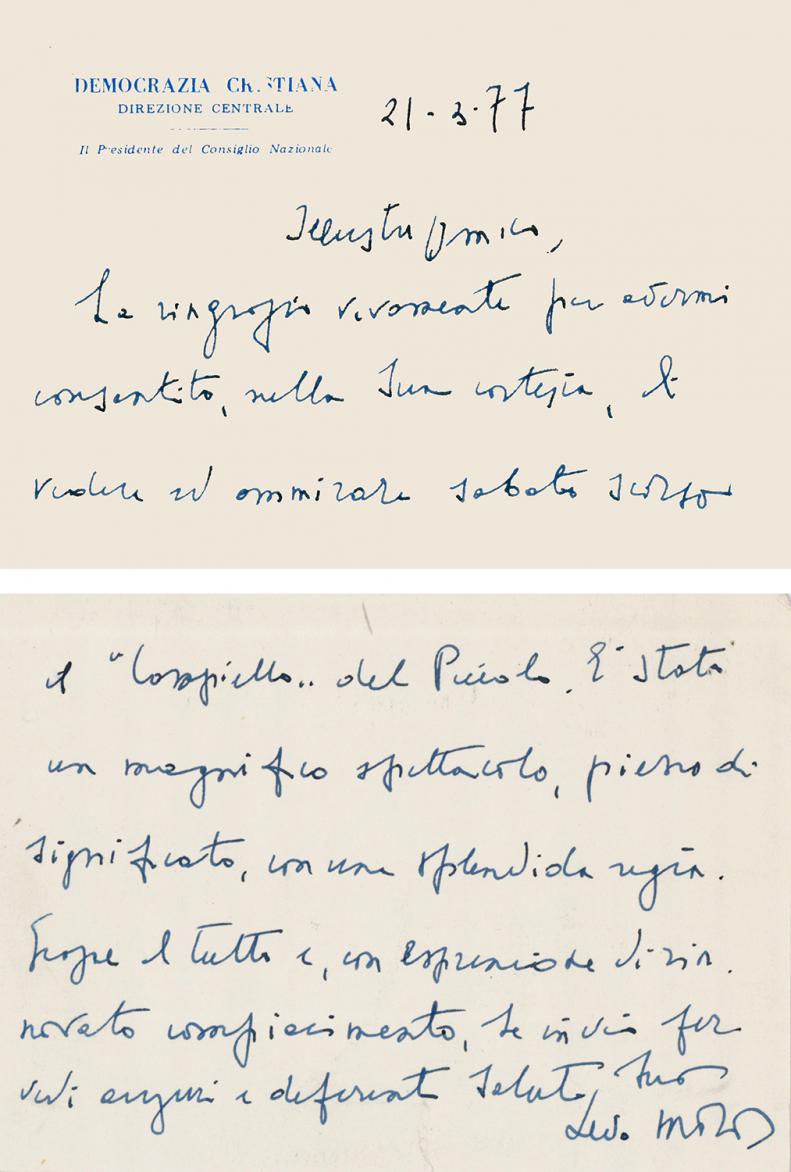

Documenti

- Giancarlo Vigorelli. In prova con Strehler

Strehler prova ogni giorno, di pomeriggio, dalle sei a mezzanotte e passa. Damiani, che ha fatto scene e costumi, fa arrivare quasi a metà platea, dal soffitto, un gioco d’architetture, che sembrano prolungare gli spazi. Mi giro sulla sedia a misurarne l’effetto. «Non t’illudere, Giancarlo» dice Giorgio, che ha capito il mio abbaglio «no, siamo sempre qui allo stretto, come ai primi tempi, ricordi?, siamo sempre all’Albergo dei poveri!». […]

Ora sta provando Il campiello, ma erano dieci anni che non tornava a Goldoni; quel Goldoni che Strehler, inquadrandolo nella situazione della società e del teatro del suo tempo, ha sempre definito «il più grande miracolo possibile». Anche adesso la sua ammirazione non fa un passo indietro; un cordone ombelicale lo lega a lui. È balzato dalla sedia, va sotto al palcoscenico come a rubare la parte agli attori, e invece gliela restituisce raddoppiata. […]

Dice e ridice le battute a memoria, in quel suo veneziano rotto in triestino, e ogni volta che le ripete si avverte uno scavo in più nel personaggio, sulla parola. Non sta facendo troppo psicologismo, come oggi tanti sprovveduti accusano; ma ogni parola ha toni, risvolti, pieghe dove bisogna andare dentro e saperne uscire. Cercando le parole, cerca i pensieri; e li trova. In questo senso, ogni sua regia è, in origine, un lavoro di filologia, dove però la parola si fa immagine, gesto, azione. Il testo, per l’ottanta per cento dei registi, oramai non è che un pretesto. Invece, l’altra sera, Strehler, nel mezzo d’una scena che faceva rifare, si è lasciato andare a dire una frase (per me) da affissione: il regista – ha detto – non deve mai fare colpa all’autore, se in una scena, in una battuta qualcosa non va; è meglio credere che sia colpa del regista, dell’attore, e trovare insieme la soluzione. […]

Vedi, mi dice, questo Campiello non è un testo fragile, sconnesso, come si vuole far credere. No, è un piccolo-grande capolavoro plebeo. È sempre il gran mondo rustego. Non è tanto che i rusteghi alzino la testa contro i nobili, perché Goldoni non fa rotture clamorose. Però, questo è importante, i rusteghi di Goldoni, la testa non l’abbassano. Il popolo, non è un gioco di parole, tiene testa alla vita. Guardali lì, in questa scena della semola, seduti in circolo, che forza, che brio, che salute; guarda, la scena non è ancora a fuoco, ma vorrei che sembrasse, alla fine, un “déjeuner sur la neige”. […]

Strehler credo non abbia mai detto di fare, colle sue regie, una cosiddetta “operazione culturale”: perché non gli viene neanche in mente che il teatro possa essere dissociato dalla cultura, e viceversa; fa teatro, e fa cultura; senza pescare nel torbido. Le sue regie goldoniane, per non parlare delle altre, sono capitoli capitali tanto della storia del teatro, quanto della storia della cultura. […] Dall’Arlecchino del ‘47 al Campiello del ‘75, qualunque sia il giudizio di ieri o di oggi, certo abbiamo sempre visto, e rivedremo, un Goldoni riconsacrato, non dissacrato.

Ho visto Strehler, l’altra sera, andare verso il suo Goldoni come fosse il primo incontro; quasi ancora con tremore. Sa di avere sulle spalle i successi […] di sette spettacoli goldoniani, ma l’ho visto lavorare come se andasse su una terra vergine.Giancarlo Vigorelli, “Il Giorno”, 3 maggio 1975

- Achille Millo. Il freddo di Venezia in scena

Il mio primo ingresso nel Campiello avveniva da dietro un muro. Io dovevo uscire e dire: «Che cos’è tutto questo chiasso?». Strehler, mentre io stavo dietro alle quinte aspettando di entrare, continuava a parlare. E diceva: «Ma che freddo fa, ma è terribile, pensa io che sono napoletano, che sto sempre al sole…» e parlava del freddo di Venezia, della solitudine di quest’uomo. Cioè produceva quelli che dovevano essere i miei pensieri. Questo andava avanti per un bel po’, perché si continuava a provare la scena precedente e io non riuscivo mai a fare la mia entrata. E mentre Strehler parlava parlava, io ho cominciato a mettermi dei guanti addosso; poi avevo una sciarpa lunga lunga, che ho avvolto intorno al collo, prima una volta, poi due, tre. Sentivo freddo veramente. Poi mi sono messo il tricorno, calandolo fin sugli occhi. Quando finalmente sono uscito, ero completamente coperto: Strehler ha fatto un urlo e ha detto: «Aaah! È meraviglioso!». Ma me l’aveva fatto fare lui.

[…] Un giorno, nel teatrino delle prove del Campiello, il Teatro Litta, a un certo punto, rientrando in scena, ho fatto un salto girandomi e sono finito con i piedi nella pozza d’acqua che c’era nella scenografia. E mi sono bagnato tutto. Al che, Strehler ha fatto un urlo di gioia e ha detto: «Tienlo, tienlo, era bellissima questa cosa che sei caduto!». Ha fermato la prova e ha ordinato di allungarmi il cappotto, di farne uno di riserva, e di fare anche un secondo paio di scarpe, dato che da quel giorno, in quella scena mi sarei dovuto bagnare. E tutto questo su un incidente, su una gag accidentale.Achille Millo, in Giancarlo Stampalia, Strehler dirige. Le fasi di un allestimento e l’impulso musicale nel teatro, Venezia, Marsilio, 1997

- Micaela Esdra. Folgorata dagli insegnamenti di Strehler

Ho avuto un incontro violento con Strehler, nel senso che mi ha impressionato conoscere, così improvvisamente e in maniera così indiscutibile, che cosa fosse realmente la mia professione. Sono rimasta folgorata da questo. Gli sono grata per avermi indicato una strada, la strada dell’artigianato più alto, la strada di che cosa significa diventare bravi o tentare di esserlo, cioè tentare di fare bene un ruolo, nella mia professione di attore. Di questo gli sono infinitamente grata perché credo che nessuno sia stato e sia oggi in grado di fare questo.

La professione dell’attore è una professione molto legata al tuo essere uomo o donna; a seconda dei momenti della vita che vivi, tu sei un attore migliore o peggiore. Vita e professione si mischiano continuamente. Strehler mi ha fatto capire che bisogna mettersi in discussione come persona in questa professione. Se tu vuoi capire di te, del tuo essere attore, ti devi mettere in discussione, devi giocare il tutto per tutto, devi prendere quello che hai dentro e lo devi mettere sul tavolo, e devi essere anche pronto a dire: «È tutto sbagliato». […]

La sensazione straordinaria che si ha, lavorando con lui, è la sicurezza che si acquista. Nel tipo di lavoro che fa quando prova, ti dimostra anche scientificamente che quello che dice è giusto; lui ti porta a far sì che quella battuta non possa che essere detta così; lui ti sensibilizza talmente tanto – ai fianchi, però, senza mai prenderti di petto, senza imporre mai nulla –, ti fa un tale lavoro di coinvolgimento e avvolgimento che tu alla fine pensi: è così.Micaela Esdra, in Giancarlo Stampalia, Strehler dirige. Le fasi di un allestimento e l’impulso musicale nel teatro, Venezia, Marsilio, 1997

- Pamela Villoresi. Con la testa nella neve

Nel metodo di Strehler trovo il coraggio di andare fino in fondo, di lasciarmi andare alla creatività, al gioco del teatro senza pudore. Questo darsi alla creatività può essere molto doloroso per l’attore che, proprio per questo, deve avere una totale fiducia in chi lo guarda, perché gli delega interamente il giudizio. Quando, nel Campiello, Gnese (il personaggio che io interpretavo: una giovanissima ragazza innamorata di un suo coetaneo) si vergogna perché tutti parlano di lei e del suo fidanzamento, a me è venuto in mente di fare come lo struzzo e di nascondere la testa dentro la neve e di lasciare fuori solo il mio culetto bianco. A lui piacque moltissimo e andò a chiamare la gente negli uffici… Anche nella nuova edizione del Campiello la cosa è rimasta. E allora un attore si butta perché, come fanno i veri grandi, Strehler non considera tutto questo come un’invadenza ma come una proposta di sviluppo del materiale che lui ti ha dato.

Pamela Villoresi, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

- Luciana Piovesan. Un’insegnante per la lingua di Goldoni

Mesi fa, per invito di Strehler, ho registrato Il campiello recitando tutte le parti nel dialetto autentico in cui lo scrisse Goldoni, curando soprattutto le intonazioni e gli accenti di ogni parola. Gli attori hanno studiato su questa registrazione, poi li ho sentiti, li ho corretti dove la dizione non era giusta. Intanto provavano e Strehler si preoccupava di tutti i dettagli della regia. Ora sono tornata per ascoltarli e direi che non c’è più nulla da correggere.

Riportato da Tino Dalla Valle, “Il Resto del Carlino”, 18 maggio 1975

- Luigi Ciminaghi. Fotografare Il campiello

Quando fotografo uno spettacolo scelgo quasi sempre il punto di vista centrale, che è quello del regista; ma ci sono anche alcune foto scattate dalla galleria o di fianco. Nel Campiello, per esempio, c’erano i comignoli, le finestrelle, c’erano dei rapporti delicati che erano difficili da trovare perché bisognava cercare l’inquadratura, l’espressione del movimento, la persona… Difficile è fare almeno una ventina di foto di questo livello che servono per dare davvero l’idea di uno spettacolo. […]

Dello spettacolo che fotografo cerco di restituire un clima, non mi interessano i “totaloni”, perché io credo che la foto di teatro debba essere soprattutto sensazione. Una persona guarda la foto e deve percepire il clima dello spettacolo. Le foto del Campiello, dove si vedono le telette e gli omini piccoli che ballano…: ecco una foto che dà un clima.

Qualcuno dice che le mie foto migliori sono quelle degli spettacoli di Strehler: certo, perché i suoi spettacoli hanno sempre una marcia in più. Forse per via di quella cura minuziosa di ogni piccolo particolare che non lascia niente al caso, per le luci che sono straordinarie, per la gestualità degli attori curatissima nei minimi particolari, che la fotografia sottolinea.

Strehler, alle volte, perde delle ore per un gesto dell’attore. Ed è il gesto dell’attore che ci permette di catturare il movimento che Strehler ama molto e che io prediligo. Le foto “mosse”, che adesso fanno tutti, all’inizio le facevamo solo noi e ai giornali non piacevano perché volevano il primo “pianone” dell’attore. Io invece ho sempre voluto dare una sorta di foto-sintesi in cui l’attore è un elemento che rappresenta lo spettacolo.

Uno abituato ad andare al cinema lo coglie bene. Ma catturare la marcia in più di Strehler per me significa molto stress, magari seguirlo mentre prova per otto ore di fila, con l’occhio incollato alla macchina fotografica. Assistere a uno spettacolo dal mirino della macchina fotografica è veramente faticosissimo. Ma è indubbiamente un momento creativo.

Quando tutto è finito, invece, ti senti come se avessi fatto un figlio, completamente svuotato perché quello che hai fatto se ne va, non ti appartiene più: una sensazione strana, di vuoto.Luigi Ciminaghi, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

- Davide Verga. Da una musica di realtà scaturisce la poesia

In occasione della prova generale del Campiello, Strehler scriveva alla compagnia: «Bisogna trovare la giusta leggerezza, il giusto amore, la giusta tenerezza, la giusta scioltezza, per portare davanti al pubblico una realtà profonda e non superficiale, non un gioco ma una grande avventura di poesia popolare, che attraverso un piccolo brivido del cuore faccia nascere una dolce attitudine verso la vita di questo poverissimo campiello di un tempo, che riassume in sé tanti o tutti campielli di ieri e di oggi». Ed eccolo, acceso dalla musica di Fiorenzo Carpi, quel brivido del cuore che alla fine del terzo atto del Campiello si propaga dalla gioia di Lucietta, innamorata e quasi sposa, come un’onda di felicità pura, felicità di esistere, di sentirsi vivi, di amare, distillata in palpito eterno e universale. Ci si appresta al garanghello offerto dal Cavaliere; la scena, che raccoglieva poco prima tutti i personaggi, si svuota: via via ognuno entra nella locanda. Una musica intanto incomincia: una fisarmonica invisibile attacca un ritmo ternario rustico, quasi di furlana. Sul palco rimangono soltanto Lucietta e Anzoletto; poi anche Anzoletto esce. Lucietta – il cuore pare traboccarle di gioia – esclama: «Ah, sento proprio che el mio cuor s’impizza; / aliegra magnerò, che son novizza», mentre la melodia della fisarmonica si amplifica trapassando in un coro, lieto eppure screziato – non è così la vita? – dagli accordi minori che ne armonizzano la formula cadenzale:

Per star in allegria

ghe vol la compagnia.

Su via canté

co’ canto mi,

cordé i violini,

soné el trombon.

Certo, sono le voci reali della festa, provenienti da dietro il fondale – lì, nella locanda del Sansuga –, ma, derealizzandosi nell’acusmatico, non sono pure la traduzione sonora della felicità di Lucietta, sola in scena, che vorticosamente gira su se stessa, batte a terra i piedi, immergendosi in quel ritmo sino a identificarsene? A esprimere il tracimare del suo cuore non è l’inserimento di una musique de fosse, bensì un elemento di realtà: il rustico coro popolare della festa in corso al di là delle quinte. È la realtà, liricamente potenziata dalla musica, a enfatizzare il sentire di Lucietta e, nel sostanziarlo di una veste corale che inneggia all’allegria condivisa, a conferirgli una risonanza emotiva sovraindividuale. […]

Il modo in cui la dimensione musicale si integra all’emozione di Lucietta esclude il rischio di una caduta nel “sentimentale”; finanche il suo lievitare a una universale felicità di esistere – dalla gioia di Lucietta promessa sposa il cuore dello spettatore commosso si ritrova infiammato, quasi contagiato nel desiderio di unirsi, anch’esso, in nozze d’amore col mondo – scaturisce dalla comunione di elementi di realtà popolare, rocciosa e forte (come chiedeva Strehler durante le prove), dalla verità di una ragazza innamorata di un giovane ruvido e aspro, dal coro di povera gente affamata che si stringe intorno al miracolo di un ricco pranzo condiviso.

Nella «tenerezza del finale, di quell’addio di Gasparina a Venezia, che si diffonde e palpita su tutta la serata (una tenerezza azzurra come una vena su una tempia infantile)» – le parole sono di Roberto De Monticelli – torna il medesimo tema in veste solo strumentale, suonato al di là del fondale, con i musicisti intravisti dalla finestra ad accompagnare il prolungarsi delle danze nella locanda; Gasparina e il Cavaliere, intanto, si allontanano dalla platea. La musica di Carpi vi rappresenta la realtà che essi stanno abbandonando, già lontana, separata dal fondale che la nasconde, e nel contempo, mentre s’inteneriscono le luci e i coriandoli di neve iniziano a cadere, essa è elemento poetico che di quella realtà evidenzia la bellezza senza tempo, che traduce la malinconia del doversene separare, il doloroso addio a un’innocenza perduta per sempre.

Davide Verga, Musiche di scena e teatro di regia. Fiorenzo Carpi e gli spettacoli goldoniani di Giorgio Strehler, tesi di Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Milano, a.a. 2011/12

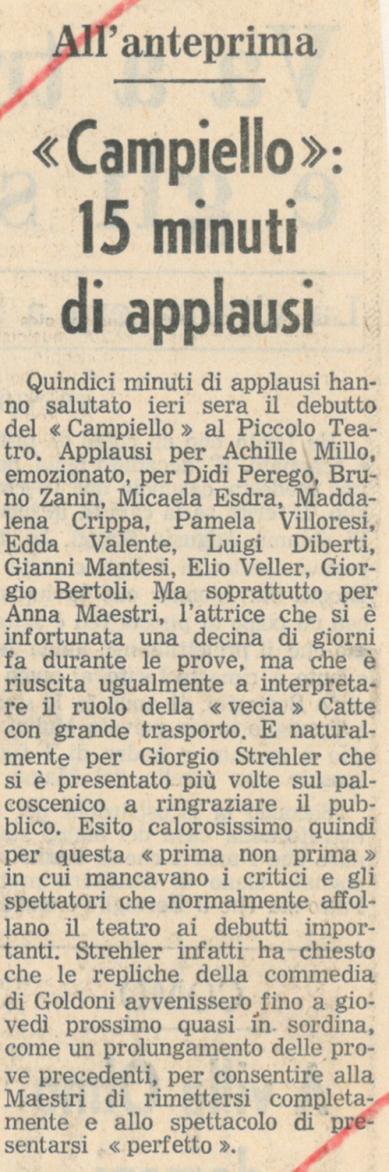

Rassegna stampa

- Tenerezza e comicità si danno la mano

Grazia e tenerezza, scioltezza e lievità, calma e sensibilità, plasticità e sveltezza: ecco alcuni dei sostantivi usati da Strehler durante le prove per indicare agli attori i modi di esprimere i loro personaggi. Ne è venuta fuori una “favola” teatrale che sublima, per così dire, le «verità vili, grette e fangose» di cui parlava Carlo Gozzi a proposito delle commedie goldoniane e con esse fa poesia. La messinscena è tutto un concertato di piccole scene in cui tenerezza e comicità si danno la mano in modo estremamente significante; significante di una condizione umana popolare e autonoma, di una vicenda (i matrimoni, i pasti, le liti, i giochi) di una quotidianità elevata a poesia.

Grazie a una semplicissima scenografia di Luciano Damiani, tutta la sala del Piccolo diventa come il prolungamento del palcoscenico su cui delle quinte rappresentano le quattro case del campiello, alle quali si accede mediante delle rozze scalette; dietro, il fondale che rappresenta la locanda, con una finestrella, e che alla fine del terzo atto scende a mostrarci la festicciola del pranzo, con i musici. Effetto di penetrazione nel mondo popolare stupendo. Sul palcoscenico, poi, mucchi di coriandoli che figurano la neve che sta sciogliendosi (anche i tetti della prospettiva sono coperti di neve, dipinta) e, al centro, una grossa pozzanghera, dove galleggiano barchette di carta, dove i personaggi si rinfrescano (l’azione si svolge in un giorno buono di Carnevale, la cui eco arriva fin lì, nella piazzetta) e dove vanno anche a finire, come il Cavaliere che non la conosce ancora.

La luce è la luce chiara di un giorno che raggiunge il meriggio e poi cala nel buio della sera. I costumi, sempre di Damiani, sono poveri e rozzi per i popolani; di un settecentesco stretto quelli del Cavaliere (che tuttavia è volutamente goffo colla sua parrucca) e dello zio di Gasparina, non dissimile dalle altre ragazze. Tutti eccezionali gli interpreti: da Anna Maestri, che è Catte, solida, anziana, animosa, concreta, tutta uzzoli di nuovo matrimonio, “sente” il ritmo in maniera prodigiosa, la comicità le sgorga naturale (e pur tanto calcolata): si veda la splendida scena in cui si fa toccare i denti in bocca dall’amica Pasqua, che induce al riso ma anche a un sentimento profondo di amicizia, a Didi Perego, che è appunto Donna Pasqua, più plebea di lei, un po’ svampita, baluardo rosso della virtù della figlia Gnese. Che è la giovane “diva” televisiva Pamela Villoresi […], semplice e temperamentosa; Lucietta è Maddalena Crippa, brava nelle furie della gelosia e della ripicca. Edda Valente è Orsola, la terza “anziana” del Campiello: disegna con amore la parte di una “fritolera”, di una fabbricante a domicilio di dolciumi da povera gente, e difende con asprezza il figlio giovanetto Zorzeto, che è Bruno Zanin (protagonista già di Amarcord di Fellini); tutta l’ingenuità e le prime malizie sono nel suo comportamento focoso e infantile.Anzoleto, il fidanzato e poi sposo di Lucietta (quella scena del loro matrimonio laico, una cerimonia semplice e solennissima davanti alla comunità del campiello!), è Luigi Diberti, che incarna un personaggio tenero e violento al tempo stesso, primitivo nella sua durezza. Elio Veller è il garzone della locanda, anche egli preciso e sicuro; Giorgio Bertoli è Simon, parente di Lucietta, che arriva in tempo a celebrarne gli sponsali. Dalla parte degli “estranei” al campiello, c’è prima di tutto l’eccellente Achille Millo, che costruisce scena per scena il personaggio del Cavaliere, cesellando con estrema finezza, autoironizzandosi e intenerendosi sul piccolo mondo a lui diverso e lontano. Gasparina è Micaela Esdra: il suo personaggio è un gioiello di toni e di rimi.

Gianni Mantesi interpreta quella specie di “rustego” che è Fabrizio lo zio di Gasparina; e lo fa da par suo burbero e ostile fino in fondo (la scena del librone gettato dall’alto di casa sul tavolaccio del gioco della semola!).Arturo Lazzari, “l’Unità”, 6 giugno 1975

- Il moto continuo del Campiello

Strehler ha preso questa perfetta commedia in versi, questa stilizzazione arguta e affettuosa del mondo popolare e l’ha calata nella scenografia di Luciano Damiani, una scenografia – fondali e quinte – di carta; molle, frusciante; e le quinte si ripetono in platea, ritmiche, poco sopra la balconata. Carta, teatro; come sono teatro il verso e quel dialetto pieno di invenzioni. Ma, con un accostamento geniale, ecco il realismo della neve nello spazio del campiello, la pozzanghera d’acqua vera, le barchette dei bambini invisibili, i poveri oggetti concreti, le ceste degli ambulanti, il sacchetto, le assi e i mattoni per il gioco della semola, le sedie di paglia per le ciacole delle comari. Il filo del siparietto brechtiano corre nudo, con un pezzetto di stella filante attaccato, a ricordare il Carnevale.

È un segno che sembra lasciato lì da altri spettacoli, anche dalle Baruffe, su cui l’ala leggera del siparietto s’apriva e si chiudeva. E alle Baruffe richiamano i costumi, ruvidi, realistici, pure di Damiani; le “vecchie” in nero, le ragazze in bianco, Anzoletto e Zorzetto in povere brache e farsetti; e anche il Cavaliere, con tutte le bonarie arie che si dà, è piuttosto gualcito e liso, porta la parrucca come un berrettaccio da poche lire.

Lo spettacolo è tutto immerso in una sorta di ritmo rotatorio, di moto continuo. Il dinamismo che animava le prospettive geometriche delle Baruffe, e che sembrava là seguire precise linee come tracciate per terra, qui diventa tumulto, tripudio, arruffio di stracci e gridi.

Roberto De Monticelli, “Corriere della Sera”, 7 giugno 1975

- Da “papà Carletto” a Goldoni

Rituffandosi in Goldoni a undici anni di distanza dall’allestimento delle Baruffe, Giorgio Strehler ha rispettato con scrupolosa deontologia il tessuto filologico del Campiello; ha opportunamente preteso attori giovanissimi per personaggi adolescenti; ha puntigliosamente perseguito nella sua acuta intuizione critica che mira a togliere ogni incrostazione ottocentesca al modello, sfatando la limitativa leggenda del bonaccione “papà Carletto”, dell’accomodante faccendiere di palcoscenico, quasi la Riforma, con l’ostracismo alle maschere ormai consunte, fosse stato un gioco da Ridotto.

Gastone Geron, “il Giornale”, 7 giugno 1975

- Uno Strehler mai così diretto e penetrante

L’impianto scenico di Luciano Damiani organizza lo spazio della commedia in modo assolutamente inedito, con una trionfante riduzione all’elementare e al naturale: le case non sono altro che grandi quinte bianche, due per parte, con rozze scale oblique che ne spuntano da un lato e una finestra che è poco più che un quadrato ritagliato nella quinta. Il fondoscena è occupato per intero da un altro telone con una sola finestra al centro; è la parete della locanda, che più tardi si abbasserà lentamente per mostrare, su un piano rialzato, la cena imbandita dal Cavaliere. Le finestre sono un po’ come i boccascena dei teatrini per marionette: una buona parte della recitazione sgorga da quei teatrini in miniatura. Il pavimento è coperto di neve; una grossa pozzanghera divide idealmente la zona delle case da quella delle locande, e su quella frontiera accadranno giochi, scontri e curiosi incidenti. Così depurato da ogni possibile equivoco di verismo, e sfiorato da un grande alito di fantasia ingenua, Il campiello riacquista tutta la sua profondità e trascinante naturalezza realistica. […]

Mai come in questo Goldoni abbiamo visto uno Strehler così aperto al movimento naturale, al gioco dei sentimenti elementari; mai, forse, come in questo spettacolo, Strehler ha fatto opera di comunicativa così diretta e penetrante sul pubblico. Nulla di rigido, né di rallentato, in questo Campiello che egli stesso ha definito un “colloquio amorevole” con gli spettatori, e che, giunto al termine della stagione teatrale, ne rappresenta certo uno dei momenti più alti.Renzo Tian, “Il Messaggero”, 7 giugno 1975

- Un concentrato di tutto ciò che si può riassumere nella parola “Italia”

Strehler preme tutti i tasti della teatralità, con la maestria che ognuno gli riconosce. Imposta la recitazione senza mai dimenticare che dietro e dentro Goldoni c’è la Commedia dell’Arte, moltiplicando quindi i lazzi e le azioni fisiche dei personaggi e obbligando ogni attore ad agire, oltre che a parlare. Restituisce al dialetto molta della sua asprezza e concerta il dialogo alternando sapientemente i momenti di quiete relativa agli intermezzi di frenetica concitazione. Sfrutta fino in fondo le indicazioni che il copione gli offre, virando di volta in volta sul comico, sul patetico o sul drammatico. […]

È un concentrato di tutto ciò che nella parola “Italia” si può riassumere: gran vita all’aperto, gran baccano per la strada, gran voglia di scattare alla minima provocazione (e basta pochissimo, data la suscettibilità dei personaggi maschili, veneziani, ma curiosamente meridionalizzati, anche in Goldoni), gran melodramma e gran finale, sempre e comunque, a tarallucci e vino. È un mondo mosso con scaltrezza e abilità che non esclude certo una componente d’affetto, ma la subordina alle esigenze di un meccanismo sapientemente oliato. Ed è, soprattutto, un mondo di donne agitate, vogliose, loquaci, irrefrenabili. Dalla prima adolescenza alla canizie, non ce n’è una che sia disposta ad aspettare o a mettersi in disparte. E non ce n’è una che sia disposta a tacere quando ha ancora una parola da gettare lì. È per questo che sono le donne a dominare la distribuzione: la Didi Perego, l’Anna Maestri, la Pamela Villoresi, la Micaela Esdra. Gli uomini, poveretti, fanno figura di comprimari. Si agitano moltissimo, ma non sono loro a condurre il gioco.

Ettore Capriolo, “L’Europeo”, 4 luglio 1975

- La sinfonia di Strehler

Goldoni osserva gli abitanti del Campiello con delicata e spesso vigorosa simpatia. Con la stessa simpatia Strehler dà loro vita, in modo così spontaneo e naturale che ci si chiede come possa essere riuscito a farlo.

Il più importante regista teatrale e lirico d’Italia ha costruito quest’opera come una sinfonia. Vi si avvicina lentamente, quasi esitante. È un concerto a molte voci, stridule e alterate le vecchie, gorgoglianti, ridenti e trillanti le giovani.

Lo spettacolo ha momenti di poesia che quasi ci si meraviglia possano esistere in teatro. Per esempio quando i veneziani, nei loro poveri vestiti, dopo la festa danzano sulla piazza, davanti alle casa grigie, in mezzo al turbinio della neve e la musica che come in sogno suona dietro il fondale.Ilona Schrumpf, “Berliner Morgenpost”, 25 settembre 1975

- Tra Goldoni e Fellini

Fedele ai suoi perfezionamenti estetici, ma anche preoccupato dei simboli tangibili, Strehler ha voluto che questa giornata di carnevale in un quartiere povero di Venezia trascorresse sotto la neve. Bianco e leggero il suolo; bianchi gli abiti delle ragazze, emozionate dall’avvicinarsi della primavera; bianche le tele dipinte di Luciano Damiani, che ci ricordano che siamo a teatro. La realtà raggiunta se non in frammenti, in un sapiente gioco che oppone e unisce queste scene della vita quotidiana a tutte le nostalgie. Un’arte grandissima, che fa pensare ad Amarcord. […]

Giorgio Strehler, i cui capelli hanno il colore dell’argento vivo, è un perfezionista. L’abbiamo visto, l’altro giorno, far ripetere tre ore la stessa scena di uno spettacolo, nonostante fosse già stato rappresentato a Milano e a Berlino. Impersonando contemporaneamente tutti i ruoli, saltando, urlando imprecazioni, più italiano che mai.Guy Dumur, “Le Nouvel Observateur”, 13 ottobre 1975

- Un teatro d’amore

Strehler percorre tutti i meandri umani, quasi con scientificità antropologica distingue le persone, prima che i personaggi. E li ricrea su un piano di teatralità irruente e assoluta, necessitata dall’interno, sicché l’eccesso o la deformazione – esteticamente parlando – non hanno nulla a che fare con un formalismo incipriato, con il vieto ballettismo e il frivolo cicaleccio, ma sono il momento dell’espressione, il metodo e il risultato della decifrazione, la parola che, facendosi canto, esige e impone numeri propri. Il tuttobianco delle ragazze, il nero corpulento delle vecchie, lo scuro degli uomini sono disposti da una tavolozza che, col timbro della recitazione e tutto il resto, vuol darci il tono di fondo della rappresentazione: un divertimento pieno, ma non ignaro della sua brevità. Davvero un giorno, un giorno solo della vita. Una festa che si dispone ai congedi: chi fa masseria, chi parte e chi cambierà casa, sposandosi.

Anelante, estrosa, arguta e tenera, la rappresentazione è un susseguirsi di scoperta e conoscenza, di intuizioni e soluzioni. È il teatro che si incontra, secondo ragione ed emozione, con l’uomo. È un teatro di amore.

Odoardo Bertani, “Avvenire”, 28 ottobre 1975

- Una sinfonia in bianco maggiore

Sullo sfondo di un quadro scenico dove il bianco lievemente sporco fa da nota dominante, e dove il disegno di una fantasia elementare (case come semplici quinte bianche forate dalle finestre, negazione di ogni illusione) accoglie semplici oggetti che hanno la pesantezza della vita reale (i sassi, le assi, le sedie, le ceste, la pozzanghera d’acqua vera, il gioco del lotto e quello della semola), la comunità del campiello (anzi il clan, come lo chiama Strehler) ci appare come la cellula vivente di un universo popolare. Attraverso le finestre, rotolano sul selciato della piazzetta non soltanto le battute dei pettegolezzi, dei litigi e delle smanie amorose, ma le regole severe che governano un piccolo mondo dove le ragazze non possono uscire da sole in strada, i giovani non possono entrare nelle case dove ci sono le ragazze, il matrimonio è un evento sospirato ma tenuto al guinzaglio, un gruppetto di vedove accarezza le sue intramontabili volontà di amare, la miseria è una realtà che tocca ciascuno ma non toglie a nessuno il piacere di consolarsi “un pochetino al sol”, e la solidarietà è il cemento che tiene uniti tutti quanti a dispetto di baruffe e gelosie. […]

È probabile che Strehler abbia scritto qui uno dei suoi spettacoli più alti: quel che è certo, è che la sua regia sembra qui ripartire da zero, cioè dalla nativa innocenza della fantasia innestata sulla realtà, dall’intuizione della profonda verità individuale e corale che può annidarsi in una commedia in apparenza fatta di niente (com’è stato ripetuto fino alla noia) e che, invece, dietro a quel nulla di intreccio, nasconde il tutto dell’esistenza quotidiana, della trama di rapporti ed effetti che solo un poeta è capace di rintracciare, in un gruppetto di personaggi umili tenuti insieme da un vincolo fortissimo di comunità. Tutto sarebbe da citare in questo spettacolo, applauditissimo anche a Roma, a cominciare dalla recitazione compatta come un monoblocco, dove non si sa se cominciare dal trio delle “vecchie”, formato dalla straordinaria Anna Maestri, insieme con Didi Perego e Edda Valente, o dal terzetto delle “putte” dove alla perfetta sofisticazione di Micaela Esdra si contrappone la aggressività e la pungente finezza di Maddalena Crippa e Antonella Munari, per non parlare del controcanto un po’ gioioso e un po’ malinconico che Achille Millo fa col suo cavaliere napoletano, della foga di Giancarlo Maestri nel personaggio dell’innamorato geloso, di Giovanni Vettorazzo, Gianni Mantesi, Elio Veller e Giorgio Bertoli. […] Il campiello di Strehler resta nella memoria come una sinfonia in bianco maggiore, coi movimenti della tenerezza, della malinconia e della vitalità.

Renzo Tian, “Il Messaggero”, 27 febbraio 1977